| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

- 윌리엄 포크너

- 프란츠 카프카

- 부관참시

- 헨리제임스

- 명작의첫문단

- 명작의 첫문단

- 논술

- 빅토르 위고

- 투르게네프

- 명작의 첫 문장

- 귄터 그라스

- 명작의 첫 문단

- 플로베르

- 월터 스콧

- 서긍

- 에밀 졸라

- 송강 정철

- 나는 고발한다

- 클리셰 뜻

- 선화봉사고려도경

- 팡테옹

- 이인로 파한집

- 찰스 디킨스

- 베르길리우스

- 노벨문학상

- 우신예찬

- 명작의 첫문장

- 존 드라이든

- 랍비 뜻

- 우암 송시열

- Today

- Total

명작의 첫문단과 작가 이야기

그리고 아무 말도 하지 않았다-폐허문학 작가의 노벨문학상 소설은 무성영화같은 묘사로 시작한다 본문

“일이 끝난 후 급료로 받은 수표를 현금으로 바꾸기 위해 은행에 갔다. 돈을 내주는 창구 앞에는 정말 많은 사람들이 서 있었다. 반 시간이나 기다렸다가 창구 안으로 수표를 들이밀자 출납 직원은 노란 블라우스를 입은 아가씨에게 수표를 건네주었다. 아가씨는 계좌카드가 쌓여 있는 곳으로 가서 내 카드를 찾아내 확인을 한 다음 출납 직원에게 다시 수표를 둘려주며 ‘맞아요’라고 말했다. 출납 직원은 깨끗한 손으로 지폐를 세어 대리석 판 위에 올려놓았다. 나는 받은 돈을 다시 한번 세어 본 후 사람들을 밀치고 바깥 문 옆에 있는 조그만 탁자로 갔다. 돈을 봉투에 넣고 아내에게 쪽지를 쓰기 위해서였다. 탁자 위에는 불그스름한 입금 전표가 어지러이 널려 있었고, 나는 그중 하나를 집어 뒷면에다 연필로 이렇게 썼다. ‘내일 당신을 만나야겠어. 2시까지 전화할 께.’ 나는 쪽지를 봉투에 넣고 뒤이어 지폐를 밀어 넣은 다음 겉봉의 접착 풀을 핥아 봉투를 붙였다.”(하인리히 뵐 저, 홍성광 역, 열린책들, 2011)

1.분명히 등장인물인 1인칭 화자의 행동이 이어 지지만 말이 없다. 말(대화)이 필요한 창구에서 말 없는 내레이션이 이어진다. 확대경으로 들여다보는 무성영화의 한 장면을 보는 듯하다. 전형적인 롱테이크(Long take, 길고 세밀하게 보여주는 것) 방식의 서술 기법이다. 책 제목 그대로 말이 없지만 샐러리맨 기러기 아빠의 눈물겨운 삶이 눈 앞에 펼쳐지고 있는 첫 문단이다. 수표의 현금화, 어지러이 널려 있는 입금 전표, 접착 풀의 봉투 등은 2차세계대전 직후 어려운 살림살이, 경제 환경을 은유적으로 보여주는 것이다. 상황 묘사의 적확성(的確性)을 보여주는 나열식 문장과 문체가 눈길을 끄는 첫문단이다. 간결한 문체 속에 의식의 흐름 기법도 보여주고 있다. 어떤 글의 정밀 묘사,정확한 설명을 필요로 할 때 활용할만한 도입부 서술이다.

2.하인리히 뵐의 ‘그리고 아무 말도 하지 않았다(Und sagte kein einziges Wort, 1953)’는 전후(2차세계대전 후) 독일에서 나온 보기 드문 베스트셀러 소설이다.

처참한 전쟁 패배의 복구가 느리게 진행되는 어려운 환경에서 나왔지만 출간한 해에만 1만 7000부 이상 팔렸다. 책은 쾰른의 키펜호이어 & 비취(Kiepenheuer & Witsch)에서 출판됐다.

소설이 히트 친 것은 참혹한 전쟁의 패배로 실의에 빠진 독일인들이 소설 속 가난한 주인공에 대입해 카타르시스를 느꼈기 때문으로 해석됐다. 실제 당시 독일인들은 소설의 주인공들처럼 전쟁 패배국의 백성이라는 이유로 견딜 수 없는 물질적, 정신적 고통을 겪었다.

나라는 분단됐고, 연합군이 진주해 거의 모든 것을 통제했지만 침묵할 수밖에 없었다, 소설은 이런 독일 국민의 모습을 대변한 이야기로 볼 수 있다.

책 제목도 예수 그리수도(Jesus Christ, BC 6년쯤~AD30년 쯤)의 수난을 다룬 흑인 영가(Gospel) ‘그는 아무 말도 하지 않았다(He Never Said a mumblin' Word)’에서 따왔다. 하지만 소설 속에서 가톨릭의 위선(僞善)을 ‘뼈아프게’ 조롱해 엄청난 반발과 비난을 받기도 했다. 영어로는 ‘And Never Said a Word’로 번역됐다.

3.소설은 서독의 시장 경제 시작을 알리는 1948년 화폐 개혁(6월19일) 후 현금이 매우 귀하던 시절 서부의 대도시 쾰른(Köln,BC 38년 로마시대 세워진 노르트라인베스트팔렌주 주도)에서 벌어진 일을 주인공 부부 각자의 관점에서 그렸다.

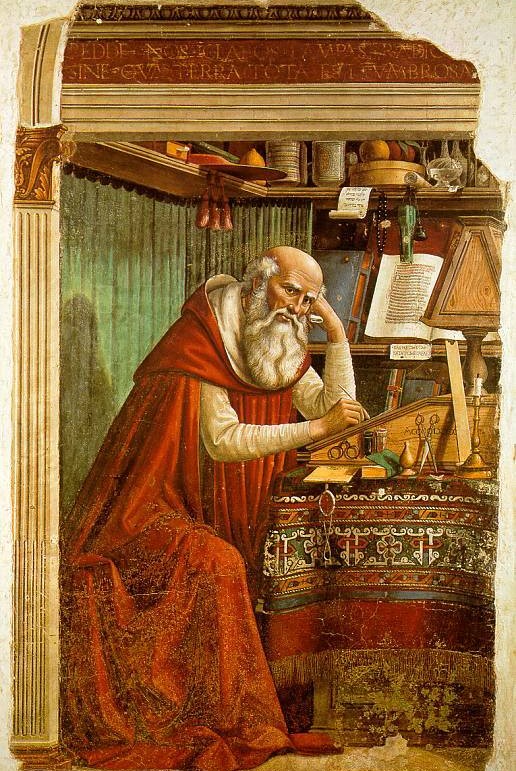

1952년 9월30일 토요일(실제는 화요일) 오전에 시작되어 10월2일 월요일 정오경에 끝난다. 날수로는 3일 동안이다. 9월30일은 그리스도교의 성인으로 4대 교부 중 한 명인 성 히에로니무스(Eusebius Sophronius Hieronymus, 347~419,420, 예로니모, Jerome)의 축일이고, 이어진 날은 축제 기간이다.

소설은 이런 축일과 축제 기간에 가난과 떠들썩한 행사가 얽혀 전개된다. 몸조차 누일 공간이 없는데 도시의 거리에서는 생필품 축제가 열린다. 가난과 축제의 대비를 통해 전후 독일의 곤궁한 일반 국민의 이야기를 전개한다.

4.주인공 부부는 서로 번갈아 가면서 ‘나’ 라는 일인칭 화자로 나온다. 이야기 전개는 부부의 고백 형식으로 서술, 더 객관적으로 비춰진다. 홀수 챕터는 남자 프레드가 화자(話者)이고, 짝수는 여자 캐테가 화자다. 부부는 냉혹한 가난의 시대, 고통과 절망을 이야기 한다.

부부는 팍팍한 삶을 겨우 지탱하면서도 권태와 좌절 속에 빠져든다. 남 주인공은 심각한 주거 문제로 아내와 자녀를 셋방에 두고 어쩔수 없는 기러기 아빠로 산다. 불공정한 주택 배정 문제는 이 소설의 핵심 키워드이기도 하다. 그래도 사랑의 고귀함, 안식처는 단란한 가정이라는 것을 새삼 일깨운다. 삶을 살아야 할 이유다.

5.등장인물은 남녀 주인공인 프레드 보그너(Fred Bogner)와 캐테 보그너(Kate Bogner) 부부다. 캐테는 ‘순수함, 맑음’을 뜻하는 ‘카타리나(Catherine)’의 단축어다. 참고로 카타리나는 예카테리나, 카탈리나, 카테리나, 카트리나, 카트린(카트린느, 까뜨린느), 캐슬린, 케이틀린과 같은 말이다. 줄여서는 캐시, 카렌, 케이트, 케이티, 키티(캐테), 카티아나 등으로도 쓴다.

등장인물로는 또 보그너 부부의 아들 클레멘스(Clemens, 자비롭다는 뜻), 딸 카를라(Carla, Caroline)도 나온다. 가톨릭 사제, 가톨릭 신자인 프랑케 부인, 돈을 빌려준 제르게 신부, 소녀와 상이군인 아버지, 장애인인 소녀의 동생이 나온다.

6.줄거리는 사랑만으로 ‘가난’을 극복할 수 없는 곤궁한 부부가 1952년 서독의 어느 도시 주말 48시간 동안 지낸 일을 쓴 것이다. 주인공 프레드와 아내 캐테는 결혼 15년 차 부부다. 둘 사이에는 3명의 자식이 있으며, 출생 시 2명이 죽었다.

부부는 전쟁 전 행복한 결혼 생활을 했다. 하지만 전쟁 발발로 프레드는 군에 가고, 캐테와 아이들은 가난하게 산다. 패전 후 집에 돌아온 프레드는 전화교환수, 과외교사 등을 전전하지만 곤궁한 삶은 여전하다.

옆방 소리가 다 들리는 셋집의 주인 프랑케 부인은 열렬한 가톨릭 신자로 주변인들에게는 교양여성인 척 하지만 셋방살이 프레드 가족을 괴롭힌다. 어느 날 프레드는 괴로움에 집을 나온다.부부는 허름한 여관이나 폐가, 어둠의 공원 등에서 만나 사랑을 나눈다.

부부는 서로 사랑하지만 가난을 견딜수 없어 이별을 고민한다.그리고 서로가 마지막이라고 생각하고 밤을 보낸다. 그런데 헤어지고 나서 우연히 돌아보는 순간 헤어질 수 없음을 깨닫는다. 그래서 프레드는 집으로 돌아가야겠다고 말한다.

7.작가는 남주인공 프레드 보그너가 집으로 돌아오는 과정을 하나의 챕터(장)로 쓸려고 구상했다고 한다. 하지만 주제를 잡아놓고도 실제로는 쓰지 않았다. 지리한 설명으로 마무리돼 소설의 본래 주제를 훼손할 것으로 생각했기 때문이었다.

소설에 ‘여러분의 드로기스트(Drogist)를 믿으세요’라는 말이 광고 문구처럼 나오는 데, 드로기스트는 사전적 의미로 돈을 그런대로 버는 일용잡화 상인, 방판 약상인을 뜻한다. 이 소설에서는 쁘띠 부르주아(petit-bourgeois,속물 근성의 중산층), 즉 ‘부르주아 가톨릭 계층’을 뜻한다는 해석이 있다.

8.이 소설이 나온 직후 독일 핵심 작가들 모임인 ‘47그룹’ 창시자 한스 베르너 리히터 (Hans Werner Richter,1908~1993)는 "전쟁 후에 쓰여진 최고의 책"이라고 격찬했다.

리스 호프만(Lis Hofmann)은 1953년 12월 월간지 게이스트운드탓(Geist und Tat, 정신과 행동)에 "이상한 일이 일어났다. 외부 및 정신적 폐허의 풍경을 주제로 한 책이 예기치 못한 큰 성공을 거뒀다"고 말했다.

9.소설 제목 ‘그리고 아무 말도 하지 않았다’는 대한민국에서 유행한 말이다. 여성계 선구자 전혜린(田惠麟, 1934~1965, 수필가이자 번역문학가, 31세로 자살)의 사후 수필집(1966) 제목으로 편자들이 붙이면서 알려졌기 때문이다.

전혜린은 법학도로 독일 유학을 한 김철수(金哲洙, 1933~2022, 서울대 법대 교수, 유명한 헌법학자)와 결혼하지만 딸 하나를 낳고 1964년 이혼한다.

‘그리고 아무 말도 하지 않았다’는 전혜린의 수필집 때문에 유명해졌지만 사실은 독일 뮌헨대학교 독문과 출신인 전혜린이 하인리히 뵐의 소설 ‘그리고 아무 말도 하지 않았다’를 1950년대 번역했었다.

이후 1967년(전혜린 역,동민문화사), 1972년(이동성 역, 삼진사), 1979년(한용우 역,신문출판사), 1985년(고위공 역,학원사)1996년(정한종 역, 고려원 미디어) 등에서도 나왔다.

#.하인리히 뵐(Heinrich Theodor Böll, 1917∼1985)=독일 소설가. 전후 폐허문학의 본류이자 독일 문학의 대표자. 고향을 따서 ‘쾰른의 선인(仙人)’으로 불렸다. 1972년 노벨문학상 수상자.

1.독일 서부 대도시 쾰른의 남쪽지구 쥐트슈타트(Neustadt-Süd)에서 가구 제작자(목수) 빌헤름 빅토르 뵐(Viktor Böll, 1870~1960)과 그의 두 번째 아내 마리아 헤르만(Maria Hermann, 1877~1944) 사이에서 태어났다.

1924년부터 1928년까지 집 인근 라데르탈(Raderthal)에 있는 가톨릭 초등학교에 다녔고, 그 후 하인리히슈트라세(Heinrichstraße)에 있는 국립 카이저-빌헬름 김나지움(Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, 대학 진학을 위한 예비학교)을 다녔다.

1923년 아버지 사업의 파산으로 임대 아파트로 이사갔다. 1937년 고등학교를 졸업한 후 쾰른 인근 도시 본(Bonn, 서독 수도)에 있는 렘페르츠 서점에서 견습생으로 일했다. 그때부터 글쓰기 연습을 했지만 1938년에 노무자로 징집됐다가 1939년 3월 제대한다. 직후 쾰른 대학에 입학해 독문학과 고전문헌학을 공부한다.

2.2차대전이 발발한 1939년 다시 징병돼 독일군 사병과 하사로 6년 동안 러시아를 비롯한 여러 전선에 참가했다. 1945년 독일군이 패하면서 4월에 미군 포로가 된다. 9월에 미군 포로 수용소에서 풀려나 고향인 쾰른에 정착했다. 쾰른에서 가족의 사업을 돕다가 시 통계기관에 근무하기도 했다.

결혼은 1942년 전선에서 휴가를 얻어 귀향해 여동생 메흐틸트 뵐(Mechthild Böll))의 친구이자 교사인 안네마리 체흐(Annemarie Čech,1910~2004, 나중에 번역가로 유명)와 만나 그해 결혼했다.

부부의 첫 아들 크리스토퍼는 태어난 해인 1945년에 사망했다. 둘째 아들 라이문드 뵐(Raimund,1947~1982, 독일 조각가), 르네 뵐(René, 1948~현재,독 일 시각예술가), 빈센트 뵐(Vincent,1950~?)도 태어났다.

3.2차 세계대전 후 귀향한 이후 소설 쓰기에 본격 나섰다. 뵐은 1949년 첫 소설 ‘열차는 정확했다’를 출판했다. 이후 1953년 그리고 아무 말도 하지 않았다 등 많은 소설을 발표했다.

1974년에는 한 무고한 여성이 언론 횡포로 사회에서 매장되는 이야기인 ‘카타리나 블룸의 잃어버린 명예’를 발표, 베스트셀러가 됐다.당시 평단에서 호평이 쏟아졌다.

일부 평론가는 “보수 미디어의 끊임없는 공격을 받았던 뵐의 언론계에 대한 문학적 복수”라고 말했다. 이 소설은 1975년 폴커 슐뢴도르프가 영화로 만들어 흥행에도 성공했다.

4.소설 ‘그리고 아무 말도 하지 않았다’가 히트하면서 각종 상을 휩쓸었다.1953년 독일 산업 문화상, 남부 독일 라디오 상, 독일 비평가상을 받았다. 또 1954년에는 프랑스 파리 트리뷴 상을 받았고, 1955년 프랑스에서 최고의 외국 소설에 주는 상도 거머쥐었다.

1958년에도 바이에른 미술 아카데미(바바리아 미술 아카데미) 상, 1959년에 베스트팔렌 주의 위대한 예술상, 쾰른시의 문학상을 받았다.

이어마인츠의 과학 예술 아카데미 회원에 선출됐다. 또 1960년에는 바이에른 미술 아카데미의 회원이 됐다.

1967년 독일 최고 권위의 문학상인 '게오르그 뷔히너 상을 받았다. 이 상은 1923년 헤센주 의회가 제정한 상이다. 헤센 출신의 작가, 의사, 과학자, 혁명가인 카를 게오르그 뷔히너 (Karl Georg Büchner, 1813~1837)를 기리기 위해 제정한 상이다.

5.하인리히 뵐은 1968년 6월 체코슬로바키아 작가 연합의 초청으로 프라하를 방문했다. 당시 권력을 잡은 지도자 두브체크(Alexander Dubček,1921~1992,1989년 벨벳혁명 후 연방의회 의장 역임)는 그해 대대적인 민주화 작업에 나섰고, 6월들어 절정을 맞았다. 이때 바츨라프 광장에서 젊은 작가 프란츠 카프카를 만나 격려했다. 하지만 8월 바르샤바조약기구 군대의 무력 진압으로 민주혁명은 실패로 돌아갔다. 이른바 '프라하의 봄( Prague Spring)'의 좌절이었다.

1969년과 1972년 귄터 그라스(Günter Grass, 1927~2015, 대표작 양철북)와 함께 사회민주당으로 정권교체를 위해 선거 유세에 직접 참여해 빌리 브란트(Willy Brandt, 1913~1992, 1971년 노벨 평화상 수상자)를 적극 지지했다.

독일인으로는 최초로 1971년 국제펜클럽(PEN International) 회장에 선출됐다. 이후 2년여동안 폭넓은 펜클럽 활동으로 전후 독일을 대표하는 작가로 발돋움했다. 또 독일 국내 사회문제 등에도 적극 관여해 행동하는 지성이자 ‘국가의 양심’이라는 말을 들었다.

6.1972년 노벨문학상을 받았다.이전에 독일 국적 독일어 노벨 문학상 수상자는 게르하르트 하우프트만(1912)이 사실상 유일했다. 1929년 토마스 만(Thomas Mann, 1875~1955)이 독일 국적으로 노벨문학상을 받았으나 나중에 나치가 국적을 박탈, 미국인이 됐기 때문이다.

또 헤르만 헤세(1946, 수상 당시 스위스 국적), 유대인 여류작가 넬리 작스(1966,수상 당시 스웨덴 국적)가 독일에서 태어나 독일어로 쓴 작품으로 받았지만 수상식 때 독일 국적이 아니었다.

7.노벨문학상위원회는 하인리히 뵐에 대해 "시대에 대한 넓은 관점과 성격 묘사에 대한 민감한 기술의 결합으로 독일 문학의 갱신에 기여했다"고 밝혔다.

1974년 미국 예술 문학 아카데미 회원에 선출됐다. 1974년 독일의 시민운동가이자 출판인 카를 폰 오시에츠키(Carl von Ossietzky,1889~1938,1935년 노벨평화상 수상자)를 기리기 위해 제정한 ‘오시에츠키 훈장’을 받았다. 1983년에는 미국 철학 학회 회원, 1984년에는 미국 예술 과학 아카데미 회원에 뽑혔다.

8.뵐은 말년에 혈관 질환을 앓고 있었다. 1985년 뵐은 수술을 받기 위해 쾰른에 있는 병원으로 이송됐다. 하지만 치료가 쉽지 않아 곧 자신의 집으로 돌아왔고, 7월16일 영면했다. 향년 67세.

독일인이 사랑했던 작가답게 장례식에는 귄터 그라스 등 많은 동료와 정치인들이 참석했다. 당시 연방 대통령 리하르트 폰 바이츠제커(Richard von Weizsäcker)도 장례식에 참석했다.말년에 거주(1982~1985)한 독일 노르트라인 베스트팔렌주 보라이펠(Voreifel)의 랑겐브로이히(Langenbroich) 보른하임(Bornheim,쾰른에서 20여 킬로 떨어진 곳)에 있는 공동묘지에 묻혔다.

묘지는 아들 르네 뵐이 디자인했다. 아내 안네 마리도 2004년 뵐의 묘에 안장됐다. 2010년 사후 25주기를 맞아 보른하임의 명예시민으로 추대됐다.

9.하인리히 뵐이 사망했을 때 동료였던 세계적인 조직신학자 도로테 죌레(Dorothee Solle, 결혼 전 Dorothee Nipperdey, 1929~2003)의 추모시가 유명하다. 제목 겸 첫 문장은 ‘하인리히 뵐이 눈을 감았을 때’이다.

무장하지 않은 군중에게/경찰이 쏘아 대는 총탄으로부터/이제 누가 나를 지켜 줄까/최루 가스로부터/누가 내 눈을 지켜 줄까/입을 막는 몽둥이로부터/누가 내 목소리를 지켜 줄까/Boenisch & Co.의 생각으로부터/누가 우리의 오성을 지켜 줄까/또한 절망으로부터/누가 우리의 마음을 보호해 줄까/추위로부터/누가 우리의 절망을 보호해 줄까/지난 시절의 빵과/죄책감과/눅눅한 냄새를/지금 누가 우리에게 기억시켜 주는가/비좁은 집의 잡동사니와/나누어 피우는 담배의 성찬식/그대가 예의라 불렀던/이런 종류의 원수에 대한 사랑을/지금 누가 우리에게 기억시켜 주는가/우리 자신으로부터/이제 누가 우리를 보호해 줄까/절망에 빠진 나를/누가 위로해 줄까/점점 더 아름다운 모습으로/가물가물 빛나는 전투기가/날아다니는 하늘 아래/승리는 아니더라도/적어도 눈물이라도/누가 우리에게 약속해 줄까/무장하지 않은 우리를/누가 강하게 해줄까/우리를 위해 누가 기도해 줄까.

10.작가의 고향 쾰른시는 1985년부터 ‘독일어 문학 분야의 뛰어난 업적’에 대해 공로가 있는 이들을 대상으로 하인리히 뵐 상을 제정, 시행하고 있다. 독일 녹색당은 작가 사후 하인리히 뵐의 저항적 삶을 기리기 위해 당의 정책 연구소를 '하인리히 뵐 연구소'로 명명했다.

1996년에는 아내 안네 마리, 아들 르네 뵐 등이 주도해 하인리히 뵐 재단(Heinrich Böll Foundation)을 설립했다. 하인리히 뵐의 거의 모든 자료는 모교인 쾰른대학교에 기증, 하인리히 뵐 문서보관소(Heinrich Böll Archiv)가 건축됐다. 그릔데 2009년 건물이 무너지면서 대부분의 자료들이 손실됐다.

뵐의 탄생 100주년을 맞아 쾰른의 루드비히 박물관은 ‘인간 카메라’라는 제목의 전시회를 열었다. 독일우정청은 기념우표도 발행했다. 아일랜드에 있는 별장은 1992년부터 작가들의 거류지(뵐의 오두막)로 활용되고 있다.현재 아일랜드 예술가는 물론 세계 아티스트들을 위한 영빈관으로 사용되고 있다.

에릭 앤더슨(Eric Anderson)은 2017년 마이어 레코드(Böll: Silent Angel: Fire and Ashs of Heinric Böll)의 책을 바탕으로 작곡했다.

11.주요작품으로 소설 '열차는 정확했다(Der Zug war pünktlich,1947)', '여인과 군상 (Gruppenbild mit Dame,1971)', '카타리나 블룸의 잃어버린 명예(Die verlorene Ehre der Katharina Blum,1974)'등이 있다.

사후인 1986년 1983~1985년사이의 글과 강연을 모은 ‘슬퍼하는 능력(아들 르네 뵐이 만든 라무브 출판사 간행)’이 나왔다. 1987년 라무브 출판사와 키펜호이어 & 비츠 출판사가 공동으로 4권짜리 하인리히 뵐 소설 전집(1947~1985)을 냈다.

1988년 키위(Kiwi) 시리즈에 ‘아일랜드 일기’가, 1989년 수필집 ‘첫 눈에 본 로마여행, 도시들 그리고 경관’, 소설 ‘아담, 너는 어디 갔었니?’가 출간됐다. 1990년 소설 ‘유언’, 1992년 유고 소설 ‘천사는 말이 없었다’가 나왔다.

12.뵐은 행동하는 지성인이었다. 소련 반체제인사로 추방된 알렉산드르 솔제니친(Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, 1918~2008, 1970년 노벨문학상 수상자)을 자신의 집에 기거하게 하는 등 절친한 관계였다. 솔제니친이 신세를 가장 많이 진 서방 작가였다.

1970년대 한국의 박정희(朴正熙,1917~1979, 제5~9대 대통령)정부에 시인 김지하(金芝河, 1941~2022, 본명 김영일)의 석방(시 ‘오적’으로 수감됐다가 석방, 1974~1980년 다시 수감)을 청원한 작가 중 한 명이었다.

당시 프랑스의 사르트르(Jean-Paul Sartre,1905~1980)와 보부아르(Simone de Beauvoir,1908~1986) , 미국 유명 역사학자 하워드 진(Howard Zinn,1922~2010)과 언어학자 노엄 촘스키(Noam Chomsky,1928~현재)

, 독일의 하인리히 뵐 등 세계적인 문인들이 석방 청원에 서명했다.세계문인들의 활동에 영향을 받아 1978년 12월 국제사면위원회는 박정희 대통령에게 김지하의 즉각적인 석방을 요청하는 전문을 보냈다.(콘텐츠 프로듀서)