| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 우신예찬

- 명작의 첫문단

- 선화봉사고려도경

- 윌리엄 포크너

- 찰스 디킨스

- 빅토르 위고

- 우암 송시열

- 명작의첫문단

- 랍비 뜻

- 프란츠 카프카

- 헨리제임스

- 논술

- 명작의 첫 문단

- 연암 박지원

- 존 드라이든

- 제프리 초서

- 노벨문학상

- 서긍

- 베르길리우스

- 명작의 첫 문장

- 명작의 첫문장

- 클리셰 뜻

- 에밀 졸라

- 투르게네프

- 송강 정철

- 팡테옹

- 귄터 그라스

- 캔터베리 이야기

- 플로베르

- 월터 스콧

- Today

- Total

명작의 첫문단과 작가 이야기

금오신화-일본 발견 조선 최고 문장가의 한문소설은 총각의 시름으로 막을 연다. 본문

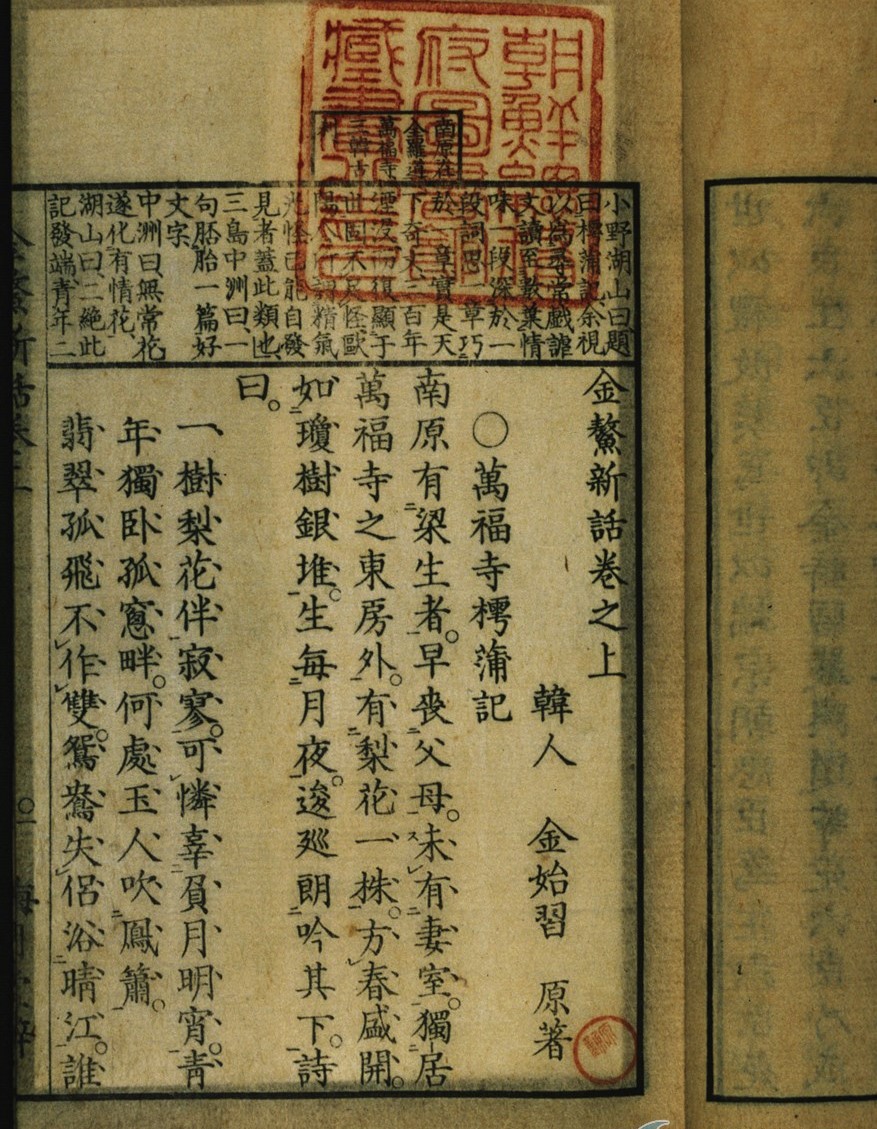

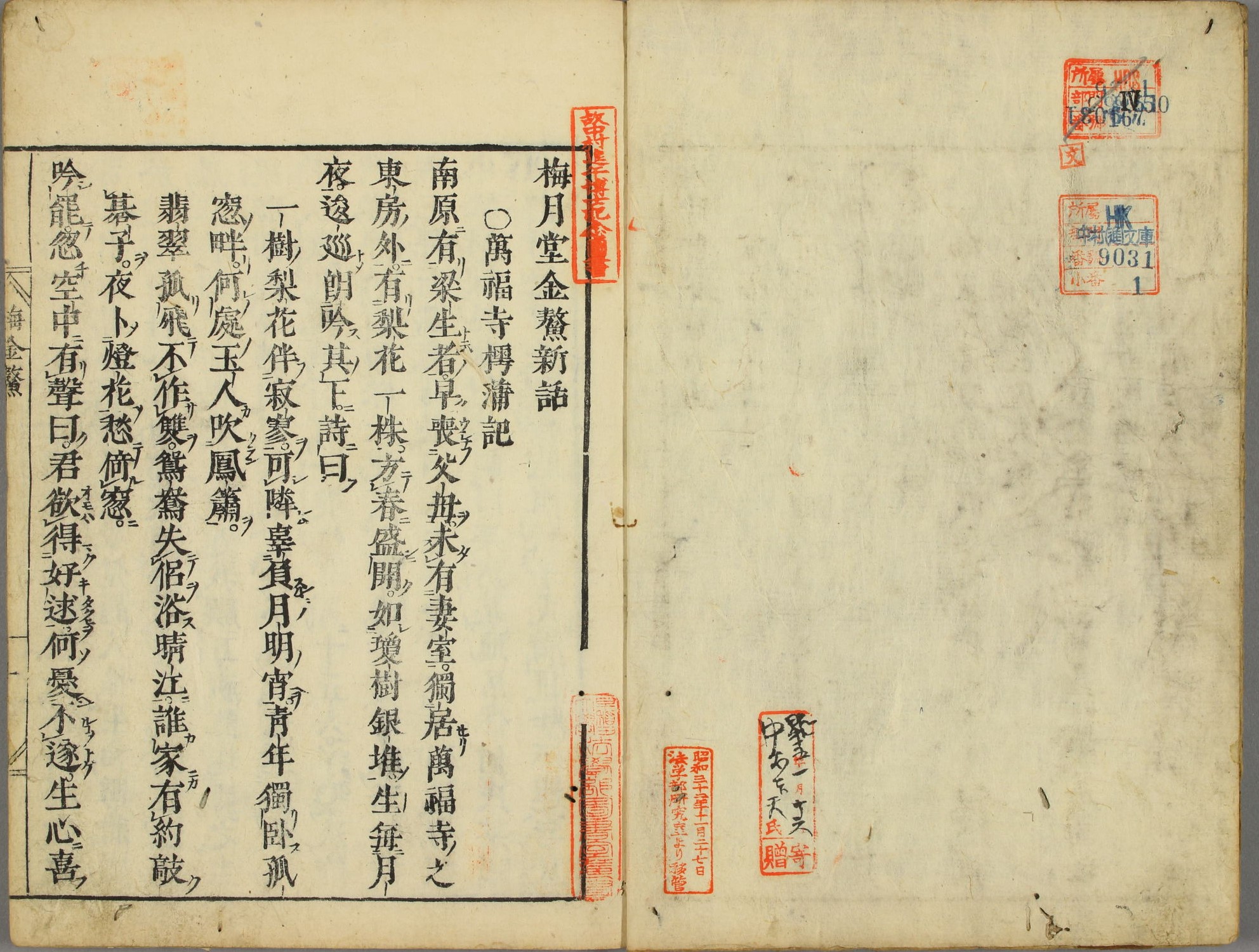

“만복사저포기(萬福寺樗蒲記)-만복사에서 저포놀이를 하다. 남원 땅에 양생(梁生)이라는 사람이 있었다. 그는 일찍이 부모님을 여의고 아직 결혼도 못한 채 만복사의 동쪽 방에서 홀로 살고 있었다. 방 밖에는 배나무 한그루가 서 있었는데 바야흐로 봄이 되어 배꽃이 흐드러지게 피었다. 그 모양이 옥으로 나무를 깎은 것 같기도 하고, 은 무더기 같기도 하였다. 양생은 달빛이 그윽한 밤이면 늘 배나무 아래를 서성거리곤했다. 낭랑한 목소리로 시도 읊었다.

‘한 그루 배꽃나무 외로움을 함께하누나/가련하여라, 달 밝은 이 밤을 허송하다니./젊은이 홀로 누운 외로운 창가로/어디서 아름다운 임이 퉁소를 불어 보내나./물총새 쌍을 이루지 못해 외로이 날고/원앙도 짝을 잃고 맑은 물에 멱을 감네./누구의 집에 약속있나 바둑두는 저 사람/한밤 등불꽃 점을 치며 창에 기대어 시름하네’.”(김시습 저, 이지하 역. 민음사, 2009)

1.전형적인 옛 전기(傳奇)소설 형식을 취하고 있다. 지역과 주인공이 처한 상황, 위치 등을 밤의 흐드러진 배꽃과 함께 설명하고 있다. 하얀 배꽃에 대해 은무더기로 표현한 어휘 선택이 기발하다. 시공을 초월한 사랑을 이야기하는 소설의 도입부 다운 감성있는 묘사다. 하단의 운문(시)은 주인공의 현재 심정을 그대로 표현하는 장치로 쓰였다. 배꽃은 오얏리(李)를 쓰는 왕조를 상징하는 것이라는 해석도 가능하다. *저포(樗蒲)놀이는 중국에서 주사위를 던져서 승부를 가르는 놀이인데 우리나라에 들어와서 윷놀이와 혼용해서 쓰였다. 그래서 이 소설에 나오는 저포놀이도 윷놀이로 비정하는 학자가 많다.

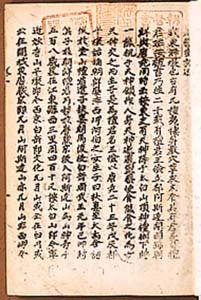

2.김시습의 ‘금오신화(金鰲新話)’는 우리나라 최초의 한문 단편소설집이다. 전기체(傳奇體) 소설의 효시(嚆矢, 전쟁 시작을 알리는 소리나는 화살)다. 전기체는 용궁이나 저승, 신선 세계 등 현실에서 있을 수 없는 세계를 소재로 해 쓴 것을 말한다.

우리나라 한문소설의 기준을 세운 소설이다.한문 그대로 ‘금오산(金鰲山)에서 지은 (기존 중국 전래 한문 전기소설과 비교해) 새로운 이야기’이다.금오산은 현재 경북 경주시 남쪽에 있는 산, ‘경주 남산’이다.

금오신화는 사실상 ‘조선의 금서(禁書)’였다. 단편들에는 은연중 수양대군(세조,世祖,1417~1468)의 왕위 찬탈을 비판하는 이야기가 숨어 있어서였다. 그래서 당대에도 희귀본이었고, 국내에서 금오신화 완전본은 아예 전해지지 않았다. 현재 우리가 알고 있는 판본도 작가 사후 4백여 년이 지나 일본에서 발견됐다.

영어로는 ‘Geumo Sinhwa’, ‘Tales of Mount Geumo’, ‘New Stories of the Golden Turtle’, ‘New Tales Written in Mount Geumo’ 등으로 번역된다.

3.가장 오래된 판본은 조선 전기에 간행된 목판본 1책인데 중국 다롄도서관(大連圖書館)에서 1999년 9월 발견됐다. 책 하단에 파평후학(坡平後學) 윤춘년(尹春年, 1514∼1567, 조선 명종 때 대사헌) 편집(編輯)이라는 문구가 있다.

윤춘년은 조선 중기 문신으로 본관이 파평(坡平)이다. 이조판서, 대사헌을 지낸 인물로 당대에서는 보기드물게 김시습과 유응부(兪應孚,?~1456, 사육신의 한명)를 높이 평가했다. 조선 11대 왕 중종(中宗,1488~1544) 사후, 외척 파평윤씨 간의 권력 투쟁 때 대윤(大尹)이 아닌 소윤(小尹)에 가담했다.

대윤 영수 윤임(尹任,1487~1545, 중종 비 장경왕후 오빠)과 소윤 영수 윤원형(尹元衡, ?~1565, 중종 계비 문정왕후 남동생으로 영의정을 지냄, 실각 후 음독자살)은 치열한 권력 게임을 벌였는데 결국 문정왕후 아들 명종(明宗,1534~1567, 조선 13대 왕)의 등극으로 소윤 윤원형이 승리했다. 이때 윤춘년은 소윤의 핵심 인물이었다.

다롄도서관 소장본은 ‘양안원 장서(養安院 藏書)’, ‘쿠리타 만지로(栗田萬次郞) 소장’이라는 답인(踏印,도장을 찍는 것)이 있다. 임진정유왜란(1592~1598) 당시 일본군에 의해 약탈된 문헌이 중국 다롄으로 넘어간 것으로 추정하고 있다.

4.현재 한국인이 알고 있는 판본 '금오신화(국립중앙박물관 소장)'는 일본에서 전해오던 목판본(1884년 일본 도쿄 간행, 상하 두권)이다. 이 판본을 일제 강점기에 신문학의 기수 소설가 최남선(崔南善,1890~1957)이 발견, 1927년 잡지 ‘계명’ 19호에 소개하면서 본격적으로 알려졌다.

이 판본은 1653년(조선 효종4년) 일본에서 간행한 판본(현재 일본 내각문고 소장)을 다시 낸 것으로 일본 오쓰카 다로(大塚彦太郎) 가문에 전해 내려온 것이다. 이 판본은 1653년에 이어 7년 뒤인 1660년, 그후 13년 뒤인 1673년에 연도만 고쳐 간행됐다.

상권이 총 32장으로 ‘서(序)’, ‘매월당소전(梅月堂小傳)’, ‘만복사저포기(萬福寺樗蒲記)’, ‘이생규장전(李生窺牆傳)’, ‘취유부벽정기(醉遊浮碧亭記)’가 수록돼 있다. 하권은 24장으로 ‘남염부주지(南炎浮洲志)’, ‘용궁부연록(龍宮赴宴錄)’, ‘발문’, ‘평(評) 등이 있다.

그런데 1884년 간행본에는 조선인 발문이 들어가 있다. 매월당소전과 발문 2편 가운데 1편은 고종 때 문신 이수정(李樹廷, 1842~1886)이 쓴 것이다. 이수정은 전라도 곡성 출신으로 고종 때 도승지(都承旨,비서실장)를 지낸 인물이다. 일본에서 세례를 받은 교인으로 최초 한글 성서(한문 성서에 한글 토를 단 ’현토한한신약전서,懸吐韓漢新約全書, 일본 요코하마 간행) 번역자로 알려졌으며, ‘천도소원(天道所願)’, ‘한국천주교사’ 등을 썼다.

한편 1952년에는 국문학자 정병욱(鄭炳昱,1922~1982, 전 서울대 국문과 교수)이 필사본 ‘만복사저포기’와 ‘이생규장전’을 발견, 소개했다.

5.금오신화는 현재 ‘만복사저포기’, ‘이생규장전’, ‘취유부벽정기’, ‘용궁부연록’, ‘남염부주지’ 등 5편이 전한다. 하지만 책 말미에 ‘갑류(甲類)’가 찍혀 있어서 더 많은 글로 엮어졌을 것으로 추정하고 있다.

만복사저포기(萬福寺樗蒲記)는 남원의 노총각 양생(梁生)이 부처와 저포(樗蒲, 윷의 일종)놀이를 해 승리하고, 그의 소원인 처녀의 환신(幻身)을 만나 사랑을 했다는 이야기다.

이생규장전(李生窺牆傳)은 이생이 이 세상에서 다하지 못한 최 처녀와 인연을 죽은 후에 맺는다는 이야기다. 규장(窺牆)은 담장 안을 엿보다는 뜻이다.

취유부벽정기(醉遊浮碧亭記)는 개성 사는 홍생이 평양으로 장사를 나갔다가 부벽루에 올라가서 놀 때 선녀인 기 처녀를 만나 사랑을 속삭였다는 이야기다. 산 사람과 죽은 사람의 사랑이야기인 명혼소설(冥婚小說)이다. 수양대군이 단종의 왕위를 빼앗은 사건을 은유적으로 표현했다는 해석도 있다. 부벽루는 평양 대동강변의 부벽루다.

남염부주지(南炎浮洲志)는 경주의 박생이 꿈속에서 저승(염라국)에 가서 염라대왕을 만나 토론하고 돌아왔다는 이야기다. 남염부주(南炎浮洲)는 남쪽에 사나운 불꽃이 공중에 떠 있는 곳을 말한다.

용궁부연록(龍宮赴宴錄)은 글에 능한 고려 시대 개성의 한생이 꿈 속에서 용궁에 초대돼 신축 별궁의 상량문을 지어 주고 환대를 받고 선물을 갖고 돌아왔다는 이야기다. 부연(赴宴)은 연회에 참석하다는 뜻이다.

6.금오신화는 국내에서 발견되지 않았지만 ‘신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽,1530, 조선 전기의 대표적인 관찬지리서)’ 제21권 경상도(慶尙道) 경주부(慶州府)에 거론된다.

또 조선 중기 문신 어숙권(魚叔權, 중종때 서얼 출신 학자, 출생 사망년월 미상)의 ‘패관잡기(稗官雜記,1545~1567년간 간행)’ 제4권에도 세상에 전해진다고 써 있다.

조선 중기 유학자인 신독재(愼獨齋) 김집(金集, 1574~1656, 사계 김장생(金長生,1548~1631)의 아들)의 수택본(手澤本, 손때 묻은 책이라는 뜻)에도 ‘만복사저포기’와 ‘이생규장전’이 필사돼 있다. 또 퇴계 이황(李滉, 1501~1570), 율곡 이이(李珥,1536~1584)도 읽었다. 우암 송시열(宋時烈, 1607~1689)이 원본을 구하려 했다는 기록도 있다.

7.금오신화는 한국문학사에서 ‘한문소설의 중국 영향에서 독립’이라는 독특한 지위를 차지하고 있다. 단편의 주인공은 모두 우리나라 사람이다. 배경도 조선이다. 이에따라 토착적 풍속과 사상, 감정이 잘 녹아 있다.이전까지 한문소설은 대개가 중국을 벗어나지 못했다.

금오신화의 단편들은 소재와 주제가 특이하다.결말도 이전 한문소설의 천편일률적으로 끝내는 ‘해피 엔딩’이 아닌 비극적(?)으로 마무리하기도 해 문학적 완성도도 높은 편이다. 또 한시의 삽입, 서정시 같은 묘사, 짜임새 있는 소설 구조도 뛰어나다.

다만 성리학의 조선사회, 중화중심의 조선 왕조 초기에 쓰여진 한문소설의 한계는 극복하지 못했다. 입말(口語體)이 아닌 문어체 소설이라는 점도 매우 아쉬운 부분이다. 김시습같은 천재,시대와 불화를 겪은 이가 한글을 안쓴 것은 참으로 안타까울 뿐이다.

금오신화에는 불만과 불운의 세월을 보낸 15세기 후반의 신흥 사림(士林, 조선시대 유교를 공부하는 선비)의 생각과 생애도 반영됐다. 특히 매월당 본인의 불우하고 고독한 삶이 담긴 자서전적 성격도 있다.

8.금오신화 첫번째 소설 만복사저포기의 줄거리는 전라도 남원(현 전북 남원시)에 살고 있던 노총각 양생(梁生)의 ‘사랑 환타지’다.

양생은 일찍 부모를 잃고 결혼도 못 한 채 만복사(萬福寺, 남원 기린산의 고려시대 창건 절로 현재는 탑 몇 개만 남아있음) 동쪽에 홀로 살고 있었다.

어느 날 달밤에 배나무 아래를 거닐며 외로운 심정을 시로 읊고 있었는데 공중에서 ‘그대가 진정 배필을 얻고자 한다면 무엇이 어려우랴.’ 하는 말이 들려왔다.

다음날 소매 속에 저포(樗蒲, 윷의 일종)를 간직한 채 불전에 나간 양생은 축원(祝願)을 하면서 부처님과 저포놀이를 하며 내기를 한다. 지면 법연(法宴, 부처를 받드는 연회) 치성(致誠)을, 이기면 아름다운 배필을 줄 것을 내기한다.

양생은 저포를 던졌고, 이겼다. 이에 부처님의 성은을 기대하고 불전(佛殿, 불상이 모셔진 전당)에 꿇어앉아 동정을 엿보는데 과연 15~16세의 아리따운 처녀가 들어 오더니 부처님께 축원문(祝願文)을 놓고 흐느낀다.

축원 내용은 왜구에게 부모 친척과 노복을 잃고 벽지에서 고독하게 지내니 배필을 하나 얻도록 해 달라는 것이다. 양생은 곧바로 뛰어나가 그녀를 맞았다. 처녀도 흔쾌히 허락, 부부의 정을 맺는다.

9.금오신화는 중국 명(明)나라 시대 문인 구우(瞿佑,1347~1433)의 괴문기담(怪聞奇談)을 엮은 ‘전등신화(剪燈新話)’ 영향을 받았다는 게 정설이다.

전등신화는 옛날과 지금의 괴담(怪談)과 기문(奇聞)을 엮은 전기체(傳奇體) 형식의 단편 소설집이다. 전등(剪燈)은 등불의 다 탄 심지를 잘라가며 불을 밝히다 는 뜻이다. 불을 밝히며 밤새 읽을 정도로 재미있는 새로운 이야기라는 뜻이다.

작가 김시습은 금오신화에 겪었던(?) 일들을 쓰면서 당대에 금기(禁忌)로 여겨졌던 일들의 우의(寓意,다른 사물에 빗대어 의도한 뜻을 드러내거나 풍자)를 독자들이 알기를 기대한 것으로 보인다. 이는 전등신화를 읽은 수많은 조선 지식인 유학자들의 글 읽기(금오신화 읽기)를 유도한 것으로 해석할 수 있다. 김시습의 우의(寓意)는 수양대군의 왕위 찬탈의 부당성일 것이다.

10.당대의 금기를 건드려 국내에 숨겨져(?) 있던 금오신화는 임진왜란(1592~1598) 때 일본에 건너가 일본 소설 발전에 많은 영향을 미쳤다. 이는 ‘난해한 한문’을 제대로 읽을 수 있는 지식인이 많지 않던 일본에서 1653년 이래 1884년까지 모두 4번이나 간행된 것에서 알 수 있다.

일본 괴이소설(怪異小說) 창작에도 영향을 미쳐 아사이 료이(淺井了義, 1622~1692 ?)의 ‘토기보코(伽婢子, 1666)’의 첫번째에 ‘용궁부연록’ 번안 작품(龍宮の上棟)이 실려 있을 정도다. 토기보코는 일본 최초의 괴이소설로 분류되는 작품이다. 토기보코는 금오신화가 나온 지 200년, 일본 전래 60여 년 뒤에 나왔다.

중국에서는 19세기 말 일본에서 유학하고 돌아온 윤온청(尹蘊淸)이 1912년 텐진(天津)에서 인쇄한 ‘동해유문(東海遺聞)’에 ‘이생규장전’과 ‘만복사저포기’를 약간 바꿔(개수, 改修)넣기도 했다.

11.현실을 등진 김시습의 불만과 불운의 세월, 처연한 고독이 담긴 금오신화는 후대의 많은 학자들이 탐독했고, 다양한 평가를 했다.

김안로(金安老,1481~1537, 중종 때 좌의정)는 ‘술이우의(述異寓意)’, 즉 ‘기이한 이야기를 하면서 작가의 뜻을 그 속에 담았다.’고 평했고, 율곡 이이(李珥,1536~1584, 조선의 대표적인 성리학자)는 김시습을 ‘백세지사(百世之師)’, 즉 ‘백세의 스승’이라 극찬했다.

중종~명종 때의 서얼(庶孼, 첩의 자식) 출신 문인 어숙권(魚叔權)은 ‘패관잡기(稗官雜記)’에서 “금오신화 중 ‘남염부주지’가 실로 소설 가운데 제일(南炎浮洲志 實小說之第一也)”이라고 평가했다.

어숙권은 “(금오신화의)그 한 이론은 군주가 국정을 듣던 곳의 책문과 같고, 임금의 자리를 양위하는 칙명을 전하는 문서는 학사의 수법을 뛰어넘었다. 다만 이뿐 아니라, 세간의 일에 대한 문답은 사악을 배척하고 바름으로 돌아가게 하였고, 치란의 연유를 논하는 대목은 또한 그의 평소 뜻을 서술한 것”고 평했다.

다만 퇴계 이황(李滉,1501~1571,조선의 대표적인 성리학자)은 애매한 평을 했다. 퇴계는 ‘색은행괴지도(索隱行怪之徒)’라 했다. ‘궁벽한 것을 캐내고 괴이한 일을 행하는 무리(의 이야기)’라 한 것이다.

#.김시습(金時習, 1435~1493)=조선 전기 최고 문장가. 생육신의 한 사람. 호는 다양하게 썼으나 매월당(梅月堂)이 제일 유명하다. 다른 호로는 동봉(東峰)•청한자(淸寒子)•벽산(碧山) 등이 있고, 불교 호인 설잠(雪岑), 시호인 청간(淸簡)이 있다.

1.조선 한성부(서울 문안) 성균관 부근 무반 집안인 강릉김씨 집안에서 태어났다. 아버지는 충순위(忠順衛)를 지낸 김일성(金日省), 어머니는 울진 선사 장씨(仙槎 張氏)다. 충순위는 조선 중앙군 오위(五衛)에 속한 병종(兵種)이다. 세종 때 3품 이상 고위 관리들의 자손의 관계 진출을 위해 처음 설치됐다.

강원도 강릉 외가에서 유년기를 보내면서 외할아버지에게서 3살 때부터 글을 배웠는데 그때 한시를 지을 정도로 문재(文才)가 있었다고 한다. 13살까지 당대 이름난 유학자 이계전(李季甸, 1404~1459, 세조 때 대제학), 김반(金泮, 성균관 대사성), 윤상(尹祥,1373~1455,성균관 대사성)의 문하에서 수학했다.

2.다섯 살도 안돼 신동(神童)이라는 소문이 나서 당시 정승 허조(許稠, 1369~1440, 세종 때 좌의정)이 찾아와 ‘늙을 노(老)를 넣어 지어보라’고 하자 ‘노목개화심불노(老木開花心不老, 늙은 나무에 꽃피니 마음은 늙지 않았네.’라고 썼을 정도였다.

다섯 살 초에 중용(中庸)과 대학(大學)을 익혔고, 당시 왕인 조선 4대 임금 세종(世宗, 1397년 출생, 재위 1418∼1450)의 부름을 받고 입궐(入闕)했다.

세종은 김시습에게 여러 가지 시제(詩題)를 줬는데 적절한 시를 짓자 감탄, 비단 50필을 하사하는 한편 장차 성장하면 큰 인재로 쓸 것을 약속했다고 한다. 세종은 어린아이가 비단을 어떻게 가져가는지 보았는데 허리에 비단을 칭칭 돌려서 묶어서 비단을 끌고 돌아갔다고 한다.

이는 어우당(於于堂) 유몽인(柳夢寅,1559~1623)의 ‘어우야담(於于野譚, 5권1책의 설화집)’에 전한다. 이런 이야기가 한양에 회자되면서 어린 시절 별명이 ‘김오세(金五歲)’가 됐다고 한다.

김시습이 50세 무렵 당시를 기억하며 지은 시다. “아주 어릴 때 황금 궁궐에 나갔더니(少小趨金殿)/영릉(세종이 묻힌 릉 이름)께서 비단 도포를 내리셨다(英陵賜錦袍)/지신사(知申事. 왕의 비서인 승지)는 날 무릎에 앉히시고(知申呼上膝)/중사(환관)는 붓을 휘두르라고 권하였지(中使勸揮毫)/참 영물이라고 다투어 말하고(競道眞英物)/봉황이 나왔다고 다투어 보았건만(爭瞻出鳳毛)/어찌 알았으랴 집안일이 결딴이 나서(焉知家事替)/쑥대머리처럼 영락할 줄이야(零落老蓬蒿)”

3.매월당의 역경은 13살 무렵 어머니가 사망하면서 시작됐다. 어머니 묘에서 3년 시묘살이를 하고 나자 아버지가 재혼, 다시 강릉의 외가로 갔다. 그런데 돌봐주던 외숙모도 불과 몇 년만에 죽고, 아버지마저 중병에 걸렸다. 주위의 기대와 달리 과거시험에서도 낙방했다.

18세 무렵 매월당은 훈련원 도정(都正, 정3품 당상관 관직) 남효례(南孝禮)의 딸과 결혼한다. 하지만 결혼 생활은 순탄치 않았고, 부인은 나중에 병사한다. 이후 40세 무렵에 안씨 성을 가진 여인과 결혼하기도 했다.

4.매월당이 서울 북쪽 삼각산(三角山, 백운대, 인수봉, 만경대(국망봉) 세 봉우리가 뿔처럼 솟아 있는 산, 북한산) 중흥사(重興寺)에서 과거 시험 준비를 하던 때 계유정난(癸酉靖亂,1453)이 일어났다.

수양대군(首陽大君, 1417~1468)이 쿠데타를 일으켜 좌의정 김종서(金宗瑞, 1383~1453함경도 6진 개척자)와 영의정 황보인(皇甫仁,1387~1453) 등을 참살한 것이다. 이후 수영대군은 단종을 내몰고 1955년 왕위에 올랐다.그라가 바로 조선 7대왕 세조(世祖)다.

세종의 굄(사랑)을 받았던 매월당은 계유정난에 통분(痛憤)해 학문을 접고, 스스로 머리를 깎았다. 스님이 된 것이다. 법명은 설잠(雪岑)이었다. 스물한살 때의 일이다.

5.세조가 왕위를 찬탈하자 많은 뜻있는 선비들이 벼슬을 버렸다. 그중 절개를 지킨 여섯 사람을 훗날 생육신(生六臣, 살아있는 6명의 신하)이라 불렀다. 김시습을 비롯, 원호(元昊, 생몰 미상, 문종 때 집현전 직제학), 거창현감을 지낸 이맹전(李孟專, 1392~1480, 추증 이조판서), 조려(趙旅,1420~1489, 추증 이조판서), 성담수(成聃壽, 생몰 미상, 추증 이조판서), 남효온(南孝溫,1454~1492, 추증 이조판서) 등이다. 이들은 세조의 부름을 끝내 거역하면서 미친 것처럼 살아갔다.

수양대군이 단종을 내쫓고, 왕위에 오른 2년째인 1456년 단종 복위 운동을 하다가 목숨을 버린 이(거열형,車裂刑, 다리를 두 개의 수레에 각각 묶어 몸을 찢어 죽이던 형벌)는 사육신(死六臣, 죽은 6명의 신하)이다.

사간원 우사간, 집현전 학사 성삼문(成三問,1418~1456, 국문 후 거열형), 형조 참판을 지낸 박팽년(朴彭年, 1417~1456, 국문 후 거열형), 예조판서를 지낸 하위지(河緯地, 1412~1456, 국문 후 거열형), 집현전 학사 이개((李塏, 1417~1456, 국문 후 거열형), 집현전 학사 유성원(柳誠源, ?~1456, 자결후 거열형), 형조참판을 지낸 김문기(金文基, 1399~1456,1977년 7월 국사편찬위 사육신 의결) 혹은 유응부(兪應孚, ?~1456, 중추원 무사를 지낸 무신)가 그들이다.

6.매월당은 거열형을 당한 사육신의 시신 일부를 수습했다. 군기시(軍器寺) 앞에서 거열형(車裂刑)을 당한 사육신들의 시신이 방치된 채 수일이 흐른 뒤 남아 있는 일부를 수습, 오늘날의 노량진에 매장했다.

삼족을 멸하던 수상한 시절에 아무도(사육신 가족은 이미 죽임을 당하거나 귀양, 노비로 전락) 시신을 수습하지 못했는데 매월당이 수습한 것이다. 현재의 노량진 사육신 묘는 숙종 때 사육신 복권 후 조성된 것이다.

이는 조선 후기의 실학자 이긍익(李肯翊,1736~1806)이 쓴 ‘연려실기술(燃藜室記述)’에 나온다. 이긍익의 호(號) 중 하나인 연려실은 중국 한(漢)나라 유향(劉向, BC 77(?)~BC 6)이 옛 글을 교정할 때 신선이 비단으로 만든 지팡이에 불을 붙여 비췄다는 고사에서 나온 것이다.

7.세종의 아들 세조를 증오했지만 세종의 형인 효령대군(孝寧大君, 1396~1486, 제3대 임금 태종의 둘째 아들)과는 친했다. 매월당은 효령대군의 요청으로 세조가 설치한 도서 편찬기관 간경도감(刊經都監,1461)의 ‘불경언해사업(佛經諺解事業, 불경을 한글로 풀이하는 일)을 돕기도 했다. 또 원각사(圓覺寺, 흥복사, 현 종로2가) 낙성회(1465년 사월초파일)에 참석도 했다.

하지만 한양에는 일시적으로 머물렀고, 금오산(경주 남산)에 움막을 짓고, 4~5년간 칩거(蟄居, 틀어박혀 나오지 않는 것)했다. 이 때 호 ‘매월당’을 사용했고, 금오산에서 쓴 새로운 이야기라는 뜻의 한문 단편 모음집 ‘금오신화’를 냈다.

8.금오신화를 쓴 이후 매월당은 경주 생활을 청산하고, 서울에 올라와 수락산 등지에서 승려로 10여 년을 산다. 그리고 40대 후반 문득 환속(還俗, 승려가 다시 일반인으로 돌아오는 것)해 머리를 기르고 고기를 먹기도 했다.

그러다가 조선 9대 왕 성종(成宗, 1457~1494) 시절 ‘폐비윤씨 사사 사건(廢妃尹氏賜死事件,1482)’이 발생하자 다시 길을 떠나 강원도 일대를 유랑한다. 폐비윤씨 사건은 성종의 계비 윤씨(조선 제10대 왕 연산군(燕山君, 1476~1506)의 어머니)가 부덕한 소치로 폐비가 되고, 성종의 명으로 사약을 받아 죽은 사건이다.

9.매월당은 충청도 홍산현 무량사(無量寺, 부여군 외산면 만수산에 있는 절)에서 살다가 병사했다. 유해는 유교식이 아니라 불교식으로 화장됐고, 유골은 부도에 안장했다.

일제 강점기 때 비바람으로 부도가 훼손되자 부여박물관(현 국립부여박물관)에서 보관했으나, 불교계에서 사리를 원래 있던 곳으로 되돌려야 한다고 주장, 2017년 9월 무량사로 되돌아갔다.

조선 22대 왕 정조(1752~1800) 시대에 생육신의 한 명인 남효온(南孝溫, 1454~1492)과 함께 이조판서로 추증됐다. 당시 이미 자손이 끊겼다는 내용이 ‘조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)’에 있다.

10.매월당의 폭넓고 자유분방한 데다 유연한 사고로 쓴 시와 글을 후세 학자들에게 큰 영향을 미쳤다. 후학들의 재평가로 여러 차례 시집이 편찬됐다.후대의 인물로 선조 때 좌의정을 지낸 기자헌(奇自獻, 1562~1624, 인조반정 반대로 수감 후 처형)과 ‘어우야담’의 저자 유몽인(柳夢寅, 1559~1623)은 김시습의 유교와 불교를 같이 숭상하는 사상에 공감했다.

2013년 2월에는 김시습이 그린 자화상을 송시열(宋時烈, 1607~1689, 숙종의 명으로 정읍에서 사사)의 제자 김수증(金壽增,1624~1701)이 모사한 중모본(重摹本)이 KBS TV쇼 ‘진품명품’에 나와 감정가 3억 원을 기록하기도 했다.(콘텐츠 프로듀서)