| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

- 월터 스콧

- 랍비 뜻

- 클리셰 뜻

- 우신예찬

- 송강 정철

- 빅토르 위고

- 나는 고발한다

- 우암 송시열

- 논술

- 선화봉사고려도경

- 팡테옹

- 명작의 첫문장

- 찰스 디킨스

- 명작의첫문단

- 투르게네프

- 귄터 그라스

- 부관참시

- 플로베르

- 존 드라이든

- 노벨문학상

- 명작의 첫 문장

- 명작의 첫 문단

- 이인로 파한집

- 베르길리우스

- 에밀 졸라

- 서긍

- 명작의 첫문단

- 프란츠 카프카

- 헨리제임스

- 윌리엄 포크너

- Today

- Total

명작의 첫문단과 작가 이야기

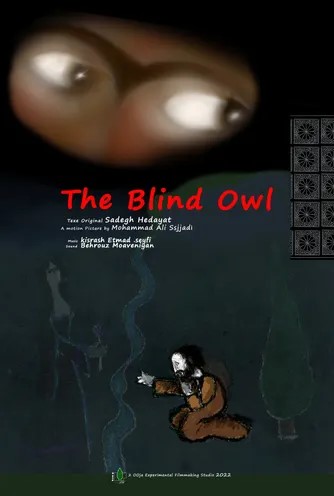

눈먼 부엉이-이란의 불온한 정치 상황이 寓話처럼 읽히는 첫 문단은 잠언처럼 스며든다. 본문

“삶에는 마치 나병처럼 고독 속에서 서서히 영혼을 잠식하는 상처가 있다./하지만 그 고통은 다른 누구와도 나눌 수 없다. 타인들은 결코 그런 고통을 믿지 못하고 정신 나간 이야기로 치부할 뿐이다. 만약 누군가 그 고통에 대해서 묘사하거나 언급이라도 하게 되면, 사람들은 남들의 태도에 따라서, 혹은 신경 쓰고 싶지 않다는 이유로, 의심 섞인 경멸의 웃음을 지으며 무시해버리려고 한다. 아직 인간은 그런 고통을 치유할만한 수단을 갖지 못하기 때문이다. 유일한 방법이라면 술을 마시고 망각해 버리는 것, 혹은 아편이나 약물에 취해 인공적인 잠에 빠져드는 것뿐이다. 그러나 이런 방법은 효과가 오래가지 못한다. 고통은 잦아드는 것이 아니라 잠시 후 더 격렬한 형태로 되돌아오고 만다.”(사데크 헤다야트 저, 배수아 번역, 문학과지성사, 2013)

1.철학자의 잠언(箴言,바늘로 찌르는 것 같은 훈계를 주는 말)같은, 멋있는 문장이 이어지는 첫 문단이다. 아주 쉬운 말로 써내려 간 철학적인 글이 술술 읽힌다고나 할 까. 도입부라서 그런지 거창한 상징이나 은유없이 흐름대로 쓴 탄탄하고, 아름답고, 시적이고, 매끄러운 문장이다. 이란어 직역인지, 영어 혹은 불어 중역(重譯)인지, 의역을 너무 잘해서인지 몰라도 가슴에 새길만한 문장이 쌓이는 도입부다. 주인공 ‘나’의 1인칭 독백 소설치고는 대단한 철학 에세이 같은 첫 문단이라고 할 수 있다.

본문에 나오는 *나병은 한센병(Leprosy)으로 한문으로 癩病(나병)으로 표기한다.*아편은 양귀비의 덜 익은 열매에서 채취되는 향정신성 마약, 영어로는 opium, 한문으로 阿片(아편)으로 쓴다.

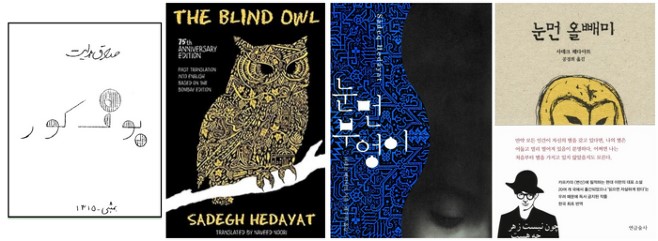

2.사데크 헤다야트의 ‘눈먼 부엉이(Būf-e Kūr,부프에 쿠르, 1937)’는 서구(西歐)와 중동권에서 20세기 최고 걸작중 하나로 꼽히는 이란 작가의 소설이다. 페르시아어로 쓴 소설 중에서 대표적인 모더니즘 작품이다.

하지만 저자의 조국 이란에서 읽을 수 없는 책, 금서(禁書, 2005년 테헤란 국제도서전에서도 금서)였다. 2006년에는 출판권을 이란 정부가 몰수하기도 했다.

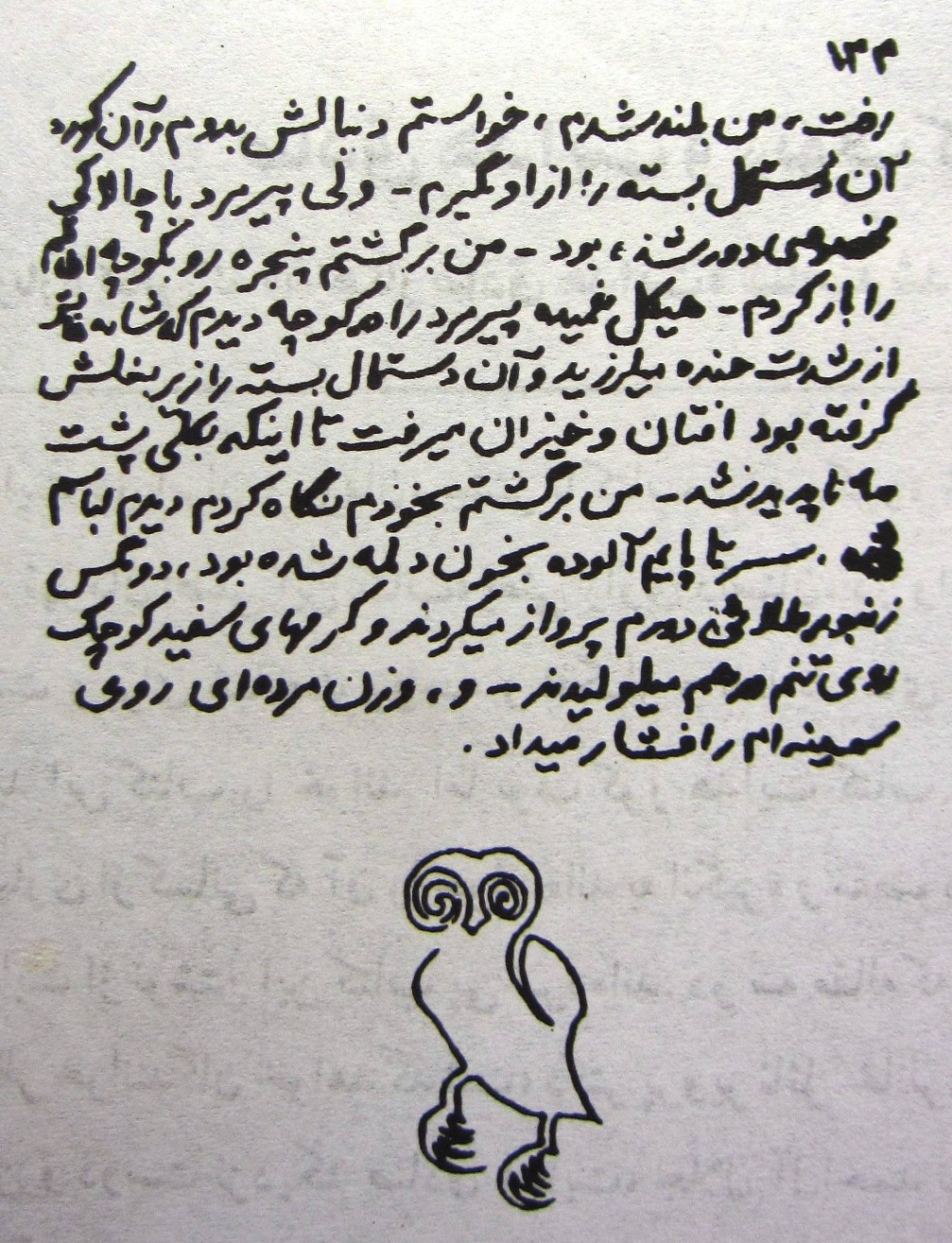

1936~1937년 연간 인도 봄베이(현 뭄바이, Mumbai)에서 처음 나왔다. 저자가 손으로 쓴 글을 새김판에 필경(筆耕)해 등사기(謄寫機)로 복사한 ‘등사판(謄寫版)’ 형태로 50부를 제본, 지인들에게 선물한 것이다.(표제 페이지 뒷면에 ‘이란에서 인쇄 및 판매는 금지되어 있다’라고 써 있다)

이후 이란 통치자 레자 샤 팔라비(Reza Shah Pahlavi, 1878~1944) 퇴위 후인 1941년 테헤란에서 발행되는 주간지 ‘이란(Īrān)’에 연재되면서 알려지기 시작했다.

3.이란에서 연재 직후 ‘불온한 서적’으로 찍히며 곧바로 검열이 반복됐다가 금서가 됐다. 마약, 불륜, 근친상간, 사체 유기, 이슬람 모독 등이 들어있는 데다 이란의 불온한 상황을 상징하는 책, 자살을 부추기는 책이라는 이유에서였다. 실제 이 책을 읽은 이들 중 자살하는 이들이 있었고, 저자 또한 스스로 목숨을 끊었다.

첫 번역은 프랑스의 동양학자이자 외교관 로저 레스콧(Roger Lescot, 1914~1975)이 2차세계대전 중에 했다. 하지만 파리 문단에서 주목받지 못하다가 저자 사후(死後) 2년 후인 1953년 로저 레스콧 번역본을 조제프 코르티키아토(Joseph Corticchiato,1895~1984, 영어명 호세 코르티,José Corti가 만든 출판사)에서 ‘La Chouette Aveugle’로 출판했다. ‘Chouett’는 올빼미를 뜻한다.

영어로는 미국 뉴욕에서 1957년 12월 D. P. 코스텔로(D.P. Costello) 번역으로 ‘The Blind Owl(Grove Press, Inc.)’로 나왔다. ‘Owl’은 부엉이를 뜻하지만 영어권에서는 부엉이와 올빼미를 사실상 구분하지 않는다. 실제는 부엉이가 올빼미보다 더 크고 사납다. 한국에서는 ‘올빼미(공경희 역)’와 ‘부엉이(배수아 역)’ 두 개로 번역됐다.

4.소설 제목 ‘눈먼 부엉이’는 시사하는 바가 매우 크다. 대단히 상징적인 어휘다. 시력이 너무 밝아 저녁에만 활동하는 부엉이. 이런 부엉이의 눈이 멀어서 어둠조차 볼 수 없다. 어둠 속, 동굴 속의 부엉이다. 오묘한 제목이다.

두 개의 이야기 같지만 하나이며, 현실과 환상의 경계는 모호하다. 전반부는 술과 아편에 중독된 예술가가 추상적인 미를 상징하는 여성을 갈구(유인)하고, 그것을 얻었으나(섹스) 잃어버리고(살인) 땅에 묻는(유기) 구성이다. 나의 타락한 자아 이야기라 할 수 있다.

후반부는 첫 번째 이야기를 보다 현실적인 어조로 다시 말하고 첫 번째 부분과 모순되는 것처럼 보이는 세부 사항을 포함한다. 결국은 인간의 존재, 죽음, 본질이 주제어로 작용한다. 중동 문단에서는 이란에 대한 진심 어린 사랑, 이란의 문화적 짐을 짊어진 예술가의 거의 불가능한 임무, 이란의 문화적 쇠퇴에 대한 절망을 묘사하는 것이라는 분석도 나왔다

5.줄거리는 이란의 레이(Rayy, 테헤란 남쪽, 13세기 몽골군 침입 때 큰 피해를 입었다고 전하는 곳)를 배경으로 한 소설로 죽음에 대해 때로는 현실적인 용어로, 때로는 꿈 같은 환상으로 이야기한다.

주인 공 ‘나’는 무명 화가다. 어느 날, 포도주를 꺼내려다가 선반 위 벽에 뚫린 구멍으로 바깥 세상을 본다. 사이프러스 나무, 곱사등이 노인, 꽃을 든 소녀. 나는 소녀와 만남을 갈망한다.

놀랍게도 그날 밤, 소녀가 ‘나’의 방에 들어와 침대에 눕는다. 자세히 보니 숨이 멎은 상태다. 곧 소녀 몸은 부패하고, 냄새가 방에 가득 찬다. 겁에 질린 나는 소녀의 몸을 절단해 대형 가방에 넣은 뒤 집을 나서고, 한 노인의 도움을 받아 시체를 유기한다.

순간 정신을 차리고 보니 나는 침대에 누워 있고, ‘토막’냈던 소녀가 시한부 환자인 자신을 간호 중이다. 아내였다. 나는 아편을 투약한 상태였다. 토막 살해와 사체 유기는 환상이었을까. 나는 거울을 본다. 그런데 거기에는 곱사등이 노인이 있다. 노인은 늙은 채 죽어가는 나였다.

아편 중독자의 꿈인지, 현실인지 불분명한 그때, 부엉이 모양의 그림자가 나를 내려다 보고 있다. 램프의 빛이 만들어낸 눈동자 없는 부엉이 모양의 그림자(나의 그림자)였다.

6.파리에서 저자 사후 소설이 출판되자 문단에서 격찬이 이어졌다. 미국 소설가로 ‘북회귀선’ 저자인 헨리 밀러(Henry Miller,1891~1980), 앙드레 브르통 등의 찬사를 받았다. 특히 프랑스 시인이자 초현실주의 운동의 창시자 앙드레 브르통(André Breton,1896~1966)은 “초현실주의의 걸작”이라고 말했다.

이란 출신 작가 캄란 샤라레(Kamran Sharareh)는 이 책을 "페르시아어로 된 가장 중요한 문학 작품 중 하나"라고 불렀다. 영국 신문사 가디언은 리뷰에서 “(눈먼 부엉이를 쓴 하데야트는)현대 페르시아 소설의 아버지”라고 썼다.

7.미국에서 나온 ‘눈먼 부엉이’의 최신 영문판에는 이란 출신 미국 작가 포로치스타 하크푸르(Porochista Khakpour, 산타페 대학 문예 창작 및 문학 조교수)가 쓴 서문이 실려 있다. 이 서문을 읽어보면 소설 ‘눈먼 부엉이’가 이란에서 얼마나 위험한 책으로 취급되는 지 알수 있다.

테헤란에서 태어난 하크푸르는 어렸을 때부터 문학에 심취해 아버지에게 ‘눈먼 부엉이’를 읽겠다고 했으나 아버지는 “그 책은 모든 이란 사람이 읽을 정도로 위대한 문학작품이지만 이란에서는 출판이 금지된 책”’이라며 사주지 않았다고 한다.

아버지는 딸이 성인이 된 후 “영어로 읽으면 아마 그렇게까지 우울하지 않을 수도 있지만, 읽고 나서 너무 많이 생각하지 마라”고 당부하며 책을 줬다고 한다. 하크푸르도 이 책을 읽기까지 몇 년을 망설였고, 읽은 후에는 며칠 동안 음식도 먹지 못하고 열에 들떴다고 서문에 썼다.

8.소설은 1974년 영화로 나왔다. 이란 출신 키우마르스 데람바크시(Kioumars Derambakhsh, 1945~2020, 1969년 프랑스 이주)가 감독하고 이란 최초의 메소드 배우인 파르비즈 파니자데(Parviz Fannizadeh, 1938~1980)가 주연을 맡았다.

또 칠레 감독 라울 에르네스토 루이즈 피노(Raúl Ruiz, 1941~2011)가 감독한 1987년 영화 '라 슈에트 아베글(La Chouette aveugle)'이 프랑스에서 제작돼 나왔다.이 당시 영화가 나오자 비평가들은 '지난 10년 동안 프랑스 영화의 가장 아름다운 보석'이라고 격찬했다. 2018년 이란계 캐나다인 마즈닥 태비(Mazdak Taebi) 영화 ‘The Blind Owl-Boofe Koor’로 나왔다.

9.한국에서 ‘눈먼 부엉이’는 소설가이자 번역가 배수아(1965~현재,2018년 오늘의 작가상 수상)의 번역으로로 창비에서 출간됐다. 역자는 독자로서 독일어판을 접한 뒤 창비 출판사에 출간을 제안했고, 직접 번역했다. ‘눈먼 부엉이’는 배수아의 장편 ‘알려지지 않은 밤과 하루’의 공간적 배경인 오디오 극장 마지막 공연작으로도 등장한다.

2015년 출판사 연금술사에서 번역가 공경희(1965~현재) 역으로도 나왔다. 한편 2013년 문학과사회 신인문학상 당선작 정지돈(1983~현재)의 ‘눈먼 부엉이’도 제목과 내용 등에 나온다.

#.사데크 헤다야트(Sadegh Hedayat, 1903~1951)=20세기 가장 위대한 이란 소설이자 고전학자, 번역가. 페르시아 전통에 서구 문학 기법을 결합, 발전시킨 현대 이란 문학의 선구자. 이란 현대소설의 아버지로 ‘이란의 카프카’로 불린다.

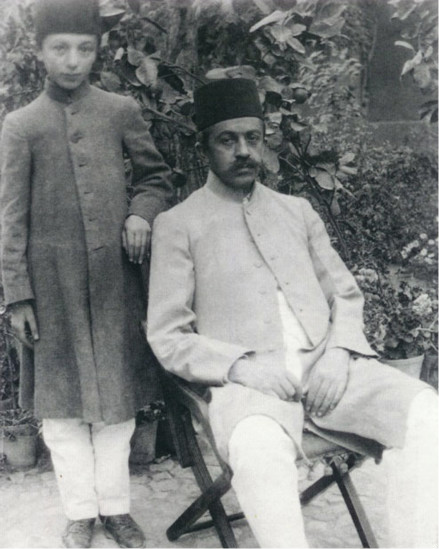

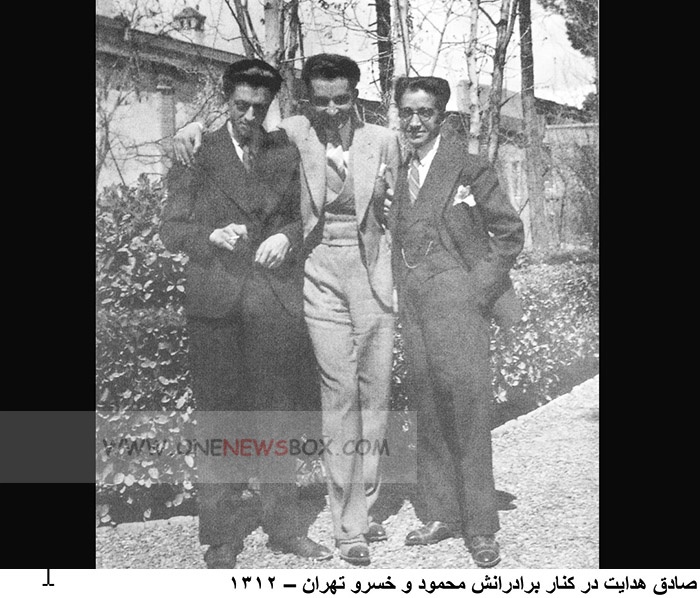

1.이란 테헤란의 명문 귀족 헤다야트(Hedayat)가문 출신의 아버지 헤다-야트콜리 칸 에테자드 알 몰크(Hedā-yatqoli Khan Eʿteżād-al-Molk)와 어머니 오즈라-지바-올-몰루크 (Ozra-Zivar-Ol-Moluk) 사이에서 막내로 태어났다.

헤다야트 증조부는 레자-콜리 칸 헤다야트(Reżā-qoli Khan Hedāyat,1800~1871)로 저명한 문학사학자이자 육군사관학교 학장이었다.

헤다야트의 누이 안바르 올 몰루크 헤다야트의 남편은 레자 샤 팔레비(Shah Mohammad Reza Pahlavi, 레자 샤 팔레비, 1874~1944) 정권에서 총리를 지낸 하지 알리 라즈마라(Haj Ali Razmara, 1901~1951, 3월7일 암살당함)였고, 또 다른 누이는 육군 장군이자 전쟁부 장관을 지낸 압돌라 헤다야트(1899~1968)의 아내였다.

테헤란 엘미야 학교에서 초등교육을 받은 후 중고등 과정인 다르 알-포눈(Dār al-Fonun, qv.)에 다녔으나 눈병으로 2년(1914~1916) 중퇴했다. 1년 후 그는 테헤란에 있는 프랑스 가톨릭 학교인 세인트루이스(Collège Saint-Louis)에서 교육받은 테헤란대학에 진학했다.

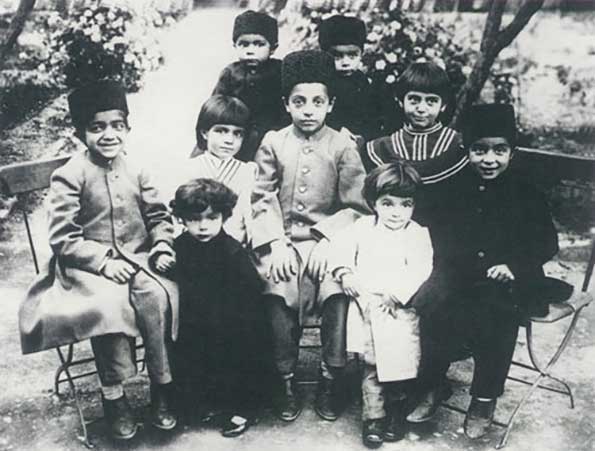

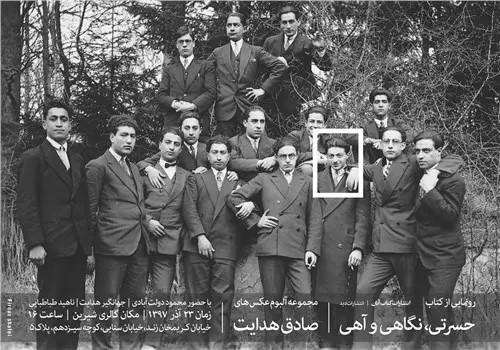

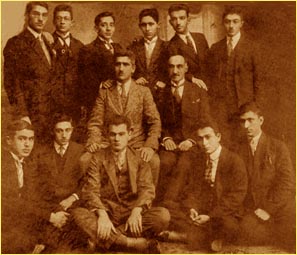

2.어린 시절과 청년기에 입헌혁명(1905~1911,카자르 왕조르 타도하고 입헌군주제 제정)과 레자 샤 팔레비(Reza Shah Pahlavi)의 쿠데타(1921년)를 겪으면서 왕정과 독재에 반대했다. 1925년 고교 졸업과 동시에 국가 장학금을 받아 다른 9명의 학생과 함께 유럽으로 떠났다.

헤다야트는 토목 공학을 공부하기 위해 벨기에 겐트로 가서 8개월 동안 머물렀으나 다시 건축 공부를 위해 파리로 갔다. 공학에는 취지를 붙이지 못하고 파리에서 1년 반(1928~29년)를 보내다. 결국 1929년 4월 교사 양성 자원으로 분류돼 프랑스 문학을 공부할 수 있는 허가를 받았다. 프랑스 북동부 랭스(Reims, 1929)에 이어 동부 브장송(Besancon)에서 1년(1929~1930년 초)을 보낸다.

하지만 프랑스 교사 시험을 통과할 가능성이 없자 장학금을 포기하고 1930년 여름 테헤란의 집으로 돌아왔다. 그해 테헤란에서 첫 단편소설집 ‘Zendeh be gūr(영어 Buried Alive)를 냈다.

가족들은 헤다야트에게 ‘원하는 공부를 하러 프랑스로 가라’고 권유했지만 이를 개의치 않고, 테헤란 멜리 은행(이란 국립은행)의 직원으로 취직했다. 이후 상무부, 외무부 등에서도 일했다.

3.헤다야트는 파리 등에 있는 동안 미국 소설가 에드거 앨런 포(Edgar Allan Poe, 1809~1849), 프랑스 소설가 기 드 모파상(Guy de Maupassant, 1850~1893), 독일 시인 라이너 마리아 릴케(Rainer Maria Rilke, 1875~1926), 체코 소설가 프란츠 카프카(Franz Kafka, 1883~1924) 등을 탐독했다.

또 러시아 극작가 안톤 체호프(Anton Pavlovich Chekhov, 1860~1904), 러시아 소설가 표도르 도스토옙스키(Fyodor Mikhailovich Dostoevskii, 1821~1881) 등의 작품에 매료됐다.

특히 프란츠 카프카에 깊이 빠져 그의 많은 저작을 페르시아어로 번역했다. 그 중 ‘유형지(流刑地)에서(In der Strafkolonie, 영어명 In the Penal Colony)’를 번역하면서 서문으로 ‘카프카의 메시지(Payām-e Kafka)’를 쓰기도 했다.

4.테헤란에서 역사가이자 테헤란 대학 문학교수 모즈타바 미노비(Mojtabā Minovi, 1903~1977), 이란 번역가이자 정치인 보조르그 알라위(Bozorg Alawi, 1904~1997), 이란 시인 마우드 파르자드(Masʿud Farzād, 1906~1981) 등과 뜻을 함께 해 예술인들의 모임 ‘라바’를 만들고 활동했다. 문단에서는 이들을 ‘라바 4인조’라고 불렀다.

하지만 정부 검열 등으로 어려움을 겪자 이란의 민속에 강한 관심을 갖기 시작했고, 대중가요 모음집인 ‘오사네(1931)’와 ‘니랑게스탄(1932)을 출판했다.

5.헤다야트의 뮤즈는 파리지앵 테레즈(Thérèse)였다. 이들은 1927~1928년 무렵에 만나 사랑했으나 헤다야트가 우여곡절을 겪으며, 귀국하면서 헤어진 것으로 전기작가들은 추정하고 있다.

헤다야트는 1927년 유럽에 거주할 때 '채식주의의 이점'이라는 논문을 저술할 정도로 채식주의자였다. 모스타파 파르자네(Mostafa Farzaneh)에 따르면 헤다야트는 파리에서 적응하지 못하면서도 불후의 작품인 ‘눈먼 올빼미(Būf-e Kūr, The Blind Owl)’를 1930년 파리에서 집필을 시작했다.

그해 테헤란으로 돌아왔으나 인간 존재의 부조리와 이란 독재 체제에 우울해 하면서 마약과 술에 빠졌고, 친구들과도 멀어지기 시작했다.

1936년 초 봄베이에 있는 이란 부영사인 친구 파르토우의 초청으로 인도로 갔다. 1937년 말까지 인도를 여행하고, 공부하기 위해 체류했다(봄베이 저택 2014년 확인.) 그곳에서 ‘눈먼 부엉이(Buf-e kur, The Blind Owl)’를 마무리 해 등사(謄寫, 복사)를 한 후 친구들에게 배포했다.

헤다야트는 봄베이에서 인도의 저명한 문헌 학자 베흐람고레 안클레사리아(Behramgore Anklesaria)와 함께 파르시 조로아스터교 공동체에서 이란의 이슬람 이전 언어(중세 페르시아어 사투리)인 팔라비(Pahlavi)를 공부했다.

6.1941년 연합군(영국과 소련)의 침공에 이어 레자 샤 팔레비가 퇴위하는 국내 정세가 불온할 때 문학잡지 소칸(Soḵan)편집위원, 번역가, 지성계를 장악하고 있던 이란 공산당 투데(Tudeh, 마르크스-레닌주의 당)의 이론가 등으로 활동했다. 하지만 투데의 교조적 노선에 대해 “귀족적 비관주의자들”이라고 비난하기도 했다.

정부의 탄압 등으로 좌파 인맥의 많은 이들이 감옥에 가거나 영국 등 외국으로 이주했고, 작품도 검열을 거쳐 나오면서 실의에 빠졌다. 더구나 출판사가 자신의 작품이 해적판으로 나오도록 방치하자 법적 투쟁을 벌이는 등 삶을 둘러싼 환경이 악화일로였다.

7.헤다야트는 1940년 후반기를 절망에 빠져 지내다가 1951년 테헤란을 떠나 파리로 갔다. 유럽 어딘가에서 일자리를 구하길 기대했다. 하지만 프랑스 거주 허가를 받거나 친구 모하마드 알리 자말자데(Mohammad Ali Jamalzadeh)가 살고 일했던 스위스 비자를 받는 것은 어려웠다.

또 동료 마우드 파르자드가 거주하고 있는 런던행도 실현되지 않았다. 친구 샤히드 누라이(테헤란 대학교 법대 교수)는 불치병에 걸렸고, 저명한 프랑스 학자 앙리 마세가 교수직을 주선했으나 학위가 없어서 실패했다. 파리에서 의료 증명서를 발급받아 체류기간을 연장하려 했으나 실패했다. 4월 비자 만료 시점도 다가왔다.

더구나 테헤란에서는 처남인 총리 하지알리 라즈마라(Ḥāji-ʿAli Razmārā)가 암살됐다. 파리로 가서 피앙 가에 이쓴 Rue Championnet의 아파트를 빌린 헤다야트는 출판되지 않은 작품을 모두 찢어버렸다.

8.헤다야트는 1951년 4월 9일 셋집 아파트의 모든 문과 창문을 솜으로 막고 가스 밸브를 틀어 자살했다.일산화탄소 중독이었다. 앞서 1920년대 말에도 프랑스 마른 강에 몸을 던져 자살을 기도했으나 구조됐었다.

가스 중독이 된 헤다야트의 시신은 이틀 후 경찰에 발견됐다. 친구들과 동료들에게 남긴 메모에는 ‘나는 떠났고 당신의 마음을 아프게 했습니다. 그게 다야.’였다. 향년 48세. 불행한 삶이었고, 비극적인 죽음이었다. 일주일 후 파리 페르 라셰즈 묘지(Père Lachaise Cemetery)에 묻혔다.

9.주요작품은 ‘Zindeh be-gour(산 채로 묻히다,1930, 8개의 단편 소설 모음집)’, ‘Sayeh-ye Moghol(몽골의 그림자,1931)’, ‘Seh qatreh khoon(피 세 방울,1932)’, ‘Sayeh Rushan(키아로스쿠로,1933)’, ‘알라비예 카눔(마담 알라비예, 1933)’, ‘Vagh Vagh Sahab(미스터 보우 와우,1933)’ 등이 있다.

또 ‘Sag-e Velgard(길 잃은 개,1942)’, ‘벨렌가리(Tittle-tattle,1944)’, ‘Ab-e Zendegi(생명의 영약,1944)’, ‘하지 아카(1945)’, ‘파르다(내일,1946)’, ‘Tup-e Murvari(진주 대포, 1947) 등도 있다.

나중에 ‘하지 아가-자신감 있는 남자의 초상(1979)’, ‘사데크 헤다야트 선집(1979, 단편 소설)’, ‘창조의 신화(1998, 드라마)’ 등이 영어로 출판됐다.

10.이란 출신으로 프랑스와 인도를 오가며 살았던 철학자 다리우시 샤예간(Daryush Shayegan,1935~2018)은 1988년 5월 ‘A Novelist of the In-Between’에서 헤다야트 에 대해 “자신의 그림자를 찾아 헤매는 필사적인 순례자이자, 사회의 열렬한 순응주의를 뒤흔든 불안한 자유주의자였다.”고 평가했다.

영국의 시인 존 히스 스텁스(John Heath-Stubbs, 1918~2006)는 1954년 ‘치통에 대한 부적(A Charm Against the Toothache)’에서 ‘사데그 헤다야트를 위한 딱정벌레(A Cassida for Sadegh Hedayat)’라는 애가(哀歌)를 발표했다.

11.이란의 영화감독 코스로우 시나이(Khosrow Sinai)는 2005년 헤다야트에 관한 다큐드라마 'Goftogu ba saye-Talking with a shadow'를 제작했다. 다큐 주제는 서양 영화가 헤다야트에 미친 영향이었다.

모흐센 샤르나즈다르(Mohsen Shahrnazdar)와 샘 칼란타리(Sam Kalantari)는 2009년 다큐멘터리 영화 'From No. 37'을 제작했다. 2003년 ‘사데크 헤다야트 100주년 기념 컨퍼런스’가 캐나다 앨버타 대학에서 열렸다.

영국 극작가 톰 스토파드(Tom Stoppard,1937~현재)는 ‘눈먼 부엉이’에 대한 리뷰에서 카프카와 헤다야트 관계를 언급하며 “눈먼 부엉이는 카프카의 악몽 같은 특성을 갖고 있다”고 언급했다.(콘텐츠 프로듀서)