| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 클리셰 뜻

- 명작의 첫 문장

- 논술

- 헨리제임스

- 선화봉사고려도경

- 팡테옹

- 우신예찬

- 베르길리우스

- 명작의 첫 문단

- 명작의 첫문단

- 빅토르 위고

- 노벨문학상

- 캔터베리 이야기

- 서긍

- 연암 박지원

- 랍비 뜻

- 투르게네프

- 명작의첫문단

- 에밀 졸라

- 우암 송시열

- 존 드라이든

- 윌리엄 포크너

- 부관참시

- 프란츠 카프카

- 월터 스콧

- 플로베르

- 명작의 첫문장

- 귄터 그라스

- 찰스 디킨스

- 송강 정철

- Today

- Total

명작의 첫문단과 작가 이야기

실낙원-혁명의 좌절과 실명 고통 속에서 인간 원죄와 자유의지를 쓴 서사시는 신(神)맞이로 시작한다. 본문

“인간이 한 처음에 하나님을 거역하고 죽음에 이르는/ 금단의 나무 열매를 맛봄으로써/ 죽음과 온갖 재앙이 세상에 들어왔고/ 에덴까지 잃게 되었으나, 이윽고 한 위대한 분이/ 우리를 회복시켜 복된 자리를 도로 얻게 하셨으니/ 노래하라 이것을. 하늘의 뮤즈여. 호렙이나 시나이의/ 외진 산꼭대기에서 저 목자에게 영감을 부어주어/ 한 처음에 하늘과 땅이 어떻게 혼돈으로부터 생겼는가를/ 처음으로 선민(選民)에게 가르치셨던 그대여./혹시 시온산과 성전 바로 곁을/ 흐르는 실로아의 냇물이 더욱 그대의 마음을/ 즐겁게 한다면 그 때문에 내 청하노니/ 부디 나의 모험적인 노래를 도우시라/ 이는 중층천(中層川)에만 머물지않고 아오니아 산보다 / 더 높이 날아올라. 일찍이 산문에서도 시에서도/ 시도된 바 없는 그런 주제를 추구하려는 것이니./”(존 밀턴 저, 조신권 역, 문학동네, 2010)

1.호메로스의 일리아스처럼 구전 서사시의 전통에 따르는 도입부다. 동양으로 따지면 신맞이 굿처럼 뮤즈를 부른다.이는 독자를 빠르게 사건 속으로 끌어들여 몰입하도록 하는 서술 기법이다. 또 첫 문단부터 단어 하나하나가 섬세하고, 웅장하다. 이때문에 운율이 거의 없는 무운시(無韻詩)이면서도 운율이 있는 것처럼 읽힌다. 노골적으로 산문에도 시에도 없는 주제를 탐구하겠다고 노래해 장중한 대 서사시를 암시하고 있다.

본문에 나오는 호렙, 시나이, 실로아는 구약성서에 나오는 지역과 장소를 가리킨다. *호렙(Horeb,건조,황폐라는 뜻)은 구약에 나오는 광야의 산. 모세가 출애굽(억압받던 이집트 탈출) 후 율법을 받은 산. *시나이는 팔레스타인과 이집트 사이의 광야.시나이 반도. *실로아는 예루살렘 동편 기드론 계곡에 있는 샘에서 흘러내리는 작은 개천, 예루살렘의 생명수다.

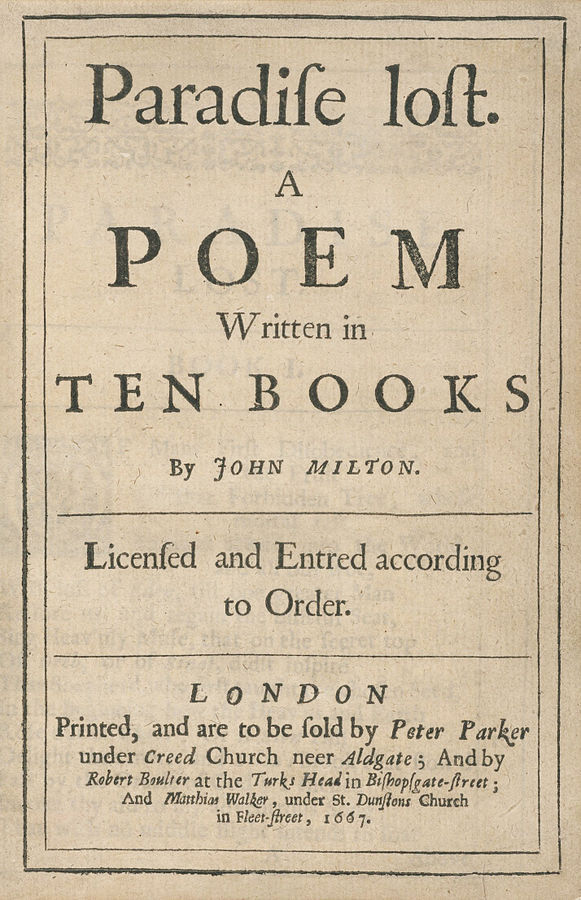

2.존 밀턴의 ‘실낙원(失樂園, Paradise Lost,1667)’은 영국의 국민 시인이 쓴 불멸의 대서사시(大敍事詩)다. 인류 문화 텍스트의 보고로 평가받는 작품이다.

1658~1665년 동안 쓰여져 1667년 출판됐다. 초판 당시는 10권으로 나왔으나 사후인 1674년 제2판부터 난해한 단어 등에 주석 등을 붙여 12권으로 구성됐다. 실낙원은 아담과 하와(이브)가 낙원인 에덴동산에서 쫓겨난 일을 말한다.

영문학 최고의 대서사시로 르네상스를 연 단테 알리기에리(Dante Alighieri, 1265~1321)의 ‘신곡(Divina Commedia)’과 함께 ‘서사시의 걸작(傑作)’으로 꼽힌다.

개신교적(청교도) 가치관을 반영하는 이 서사시는 실명이후인 1650년대 말부터 쓰기 시작한 것으로 1663~1664년 쯤에 완성된 것으로 추정한다. 하지만 원고 완성 후 퇴고(推敲, 완성된 글을 다듬는 것)를 거친 데다 런던 대역병(1665~1666년의 페스트 유행)에 이은 런던 대화재(1666)로 1667년 4월에야 런던의 새뮤엘 시먼스에서 출판됐다.

책이 처음 나올 때만 해도 어려운 성경 구절, 유일신 사상, 호메로스(기원전 800년 전후, 고대 그리스의 가객)의 신화, 철학자 플라톤(Platon, B.C 427~B.C 347) 의 관념론, 로마 역사와 철학, 천동설을 주장한 프톨레마이우스(Ptolemaeus,100~170년 전후)와 지동설을 설파한 니콜라우스 코페르니쿠스(Nicolaus Copernicus,1473~1543)의 천문론 등이 들어 있어 웬만한 일반 독자는 읽기 어려울 정도였다고 한다.

그래서인지 저작권을 출판사인 새뮤얼 시몬스에게 5파운드(2022년 기준 1000파운드)에 넘겼다. 초판은 18개월만에 매진됐다.

3.실낙원은 르네상스가 몰고 온 인문주의와 종교개혁 성공의 시기에 나온 대작이다. 밀턴은 1640년 전후부터 고대 로마 시인 베르길리우스(Vergilius, BC 70~BC 19, 서사시 아이네이스 저자)를 능가할 만한 그리스도교 서사시를 쓸 꿈을 품고 있었다고 한다.

그러나 올리버 크롬웰(Oliver Cromwell, 1599~1658)의 청교도 혁명((Puritan Revolution, 淸敎徒革命, 1642~1649)으로 늦어졌고, 1650년대 말에야 쓰기 시작했다.

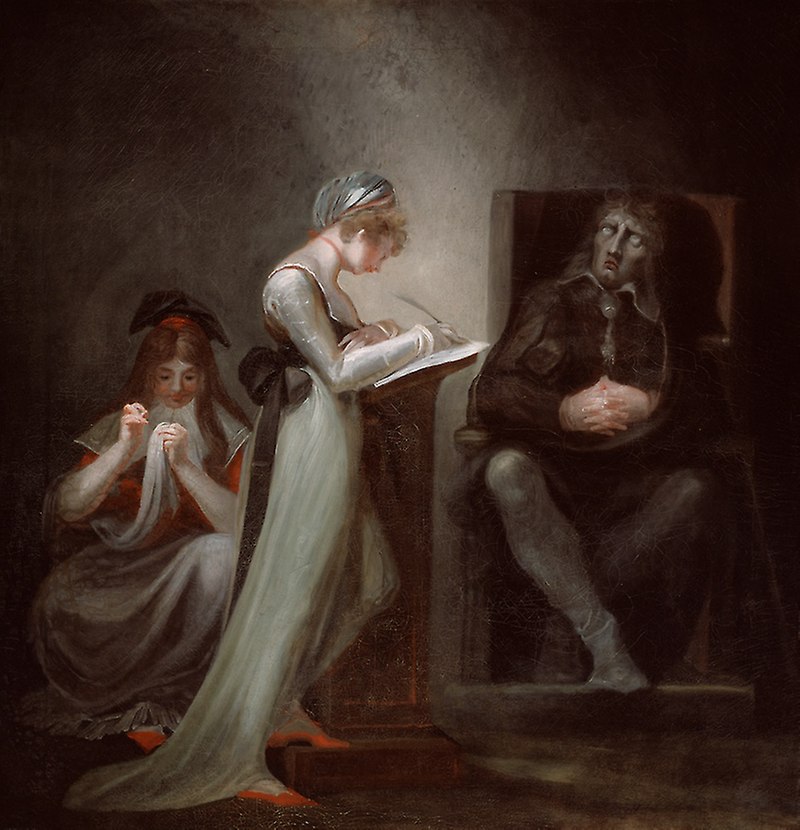

그런데 이미 실명된 상태에서 구술(口述)로 실낙원을 쓰는 시기에 영국 공화주의 혁명은 실패로 돌아갔고, 좌절과 고통의 시간에 집필이 이어졌다.

그래서 겉으로는 인간의 타락, 회개, 구원을 담고 있지만 자유와 진리를 위해 싸워야 한다는 뜻을 곳곳에서 암시하고 있다. 밀턴의 공화주의와 개인의 자유에 대한 열정이 담겨진 작품이다.

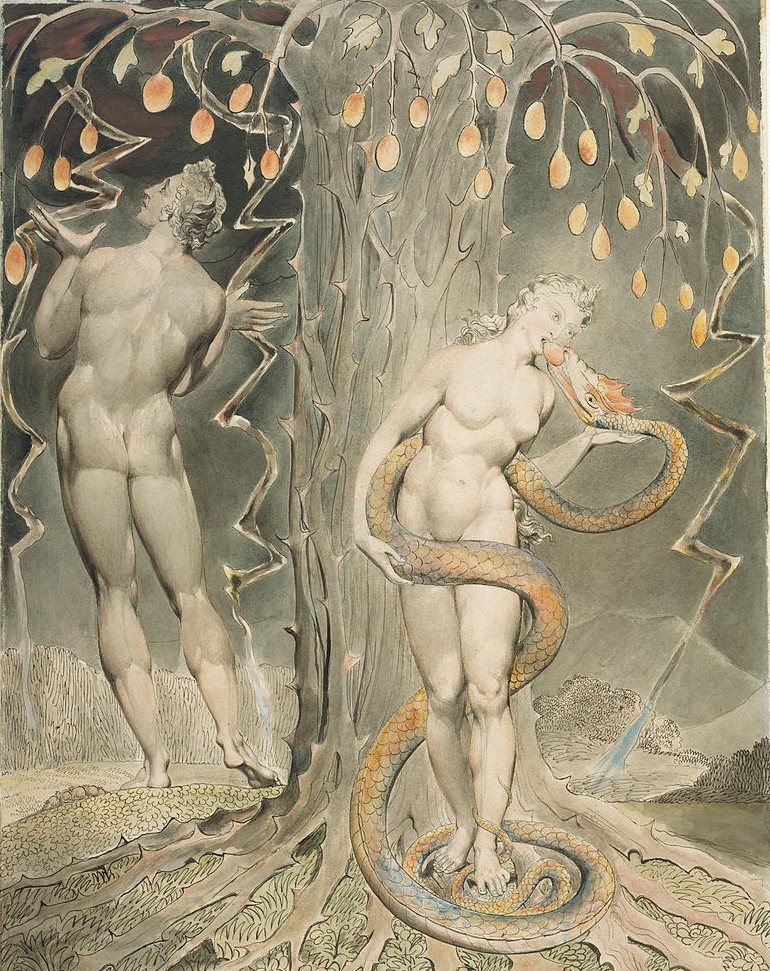

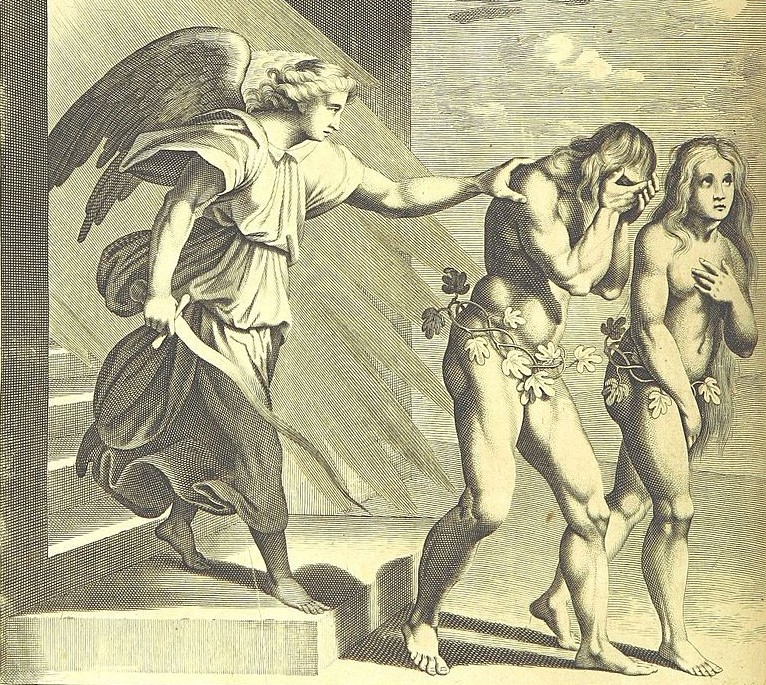

4.실낙원은 구약성서 ‘창세기’를 소재로 아담과 하와(이브)의 타락, 그에 따른 낙원 추방을 테마로 한다. 이를 통해 인간의 원죄와 구원 가능성, 특히 인간의 자유의지를 강하게 드러낸다.

사탄(Satan)이라는 이름으로 재탄생하는 루시퍼(Lucifer)라는 천사와 그의 동조자, 아담(Adam)과 하와(이브, Eve) 인간 부부의 이야기가 총 12권으로 구성돼 있다.

1·2권은 사탄과 무리들의 불굴의 투지와 영웅적인 기개, 3권은 천상(天上)의 소식, 4권은 낙원의 축복, 5~8권은 사탄의 반역과 천지창조의 전말, 9·10권은 타락 후에 찾아온 저주와 고통, 11·12권은 인류 역사와 구원의 희망으로 이루어져 있다.

5.실낙원은 운율이 거의 없는 무운시(無韻詩)로 분류된다. 많은 서사시가 장중한 이야기 전개를 위해 이런 무운시 형태를 취한다.

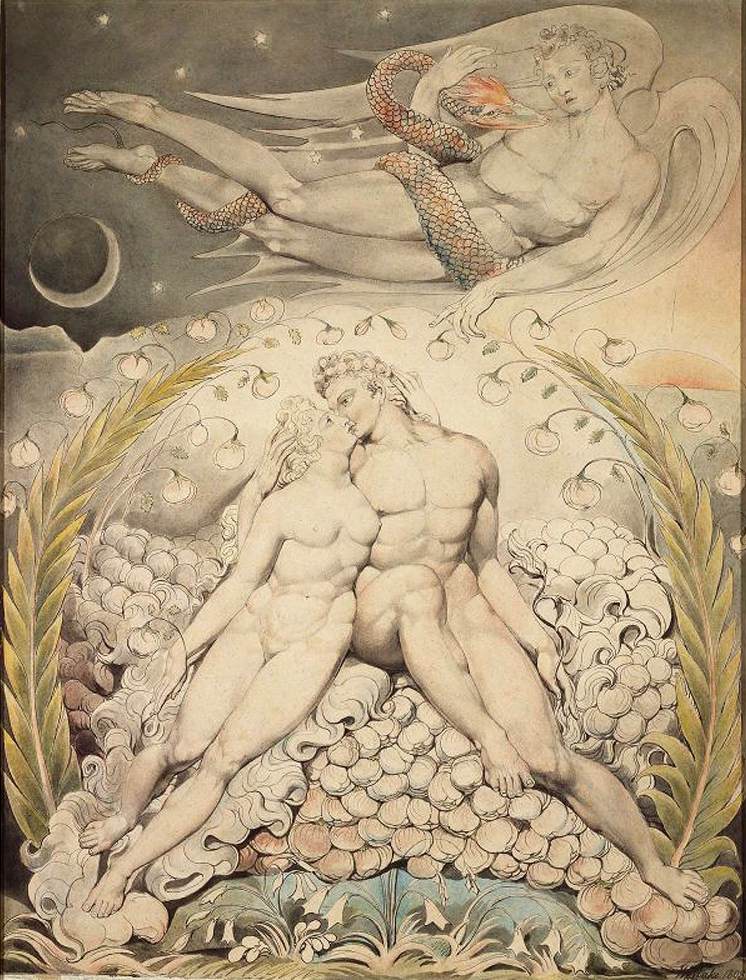

실낙원은 나중에 나오는 수많은 영화, 연극, 뮤지컬, 클래식 등 수많은 문화의 텍스트 역할을 했다. 또 수많은 화가들이 이를 기반으로 다양한 명작을 남겼다. 현대에 와서도 수많은 예술작품이 실낙원을 패러디했다.

6.밀턴은 속편 격인 ‘복낙원(Paradise Regained,1671)’도 썼다. 총 4권으로 구성돼 있다. 전편에서 약속한 신의 섭리, 사탄의 추락과 잃었던 낙원의 회복 등을 다룬다.예수와 사탄 간의 논쟁이 압권이다.

복락원은 ‘실락원’을 읽은 한 청년의 '낙원 발견'을 주제로 한 속편을 써달라는 요청으로 런던 대역병으로 이주한 ‘밀턴의 오두막’에 머물때인1665~1667년 쯤에 쓴 것으로 추정한다.

가장 최근인 2019년 미국의 한 대학생이 9권 중간에 나오는 문장 8개에서 앞글자 ‘FFAALLAF’를 재해석해 주목을 받았다. 6글자 는 아담과 하와가 쌍(FF)으로 떨어지면서(FALL)를 뜻하고, 뒤의 4글자도 거꾸로 읽으면 ‘FALL’이다. 천국에서 지옥으로 떨어진 것으로 해석했다.

#.존 밀턴(John Milton,1608~1674)=영국의 위대한 시인. 청교도 사상가. 진보적 민족주의자로 최초로 사전 검열을 맹비판한 언론 자유 신봉자다.

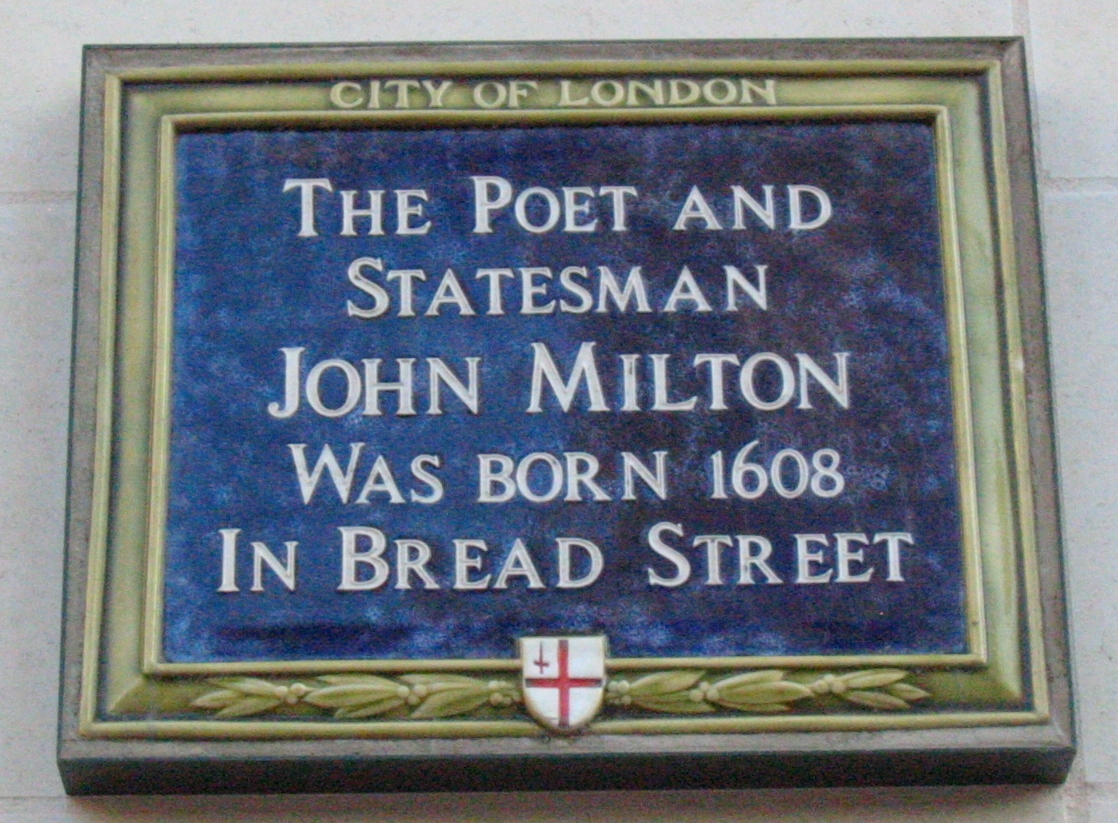

1.런던의 브레드 스트리트(Bread Street)에서 어버지 존 밀턴(John Milton,1562~1647)과 어머니 사라 제프리(Sarah Jeffrey,1572~1637)의 아들로 태어났다. 밀턴의 아버지는 옥스퍼드셔의 요먼(yeoman, 중산층 자영농, 나중에 청교도 혁명의 주류로 활약한 층)으로 강경 가톨릭파였던 부친에게서 벗어나기 위해 1583년 쯤 런던으로 이주했다. 그의 부친은 아들이 프로테스탄트로 개종하자 절연(絶緣)을 선언했다고 한다.

아버지 밀턴은 런던에서 공증인과 사채업 등을 재산을 축적, 자녀 교육에 집중했다. 자녀가 세명(누나 1명, 남동생 1명)이었는 데 스코틀랜드 개신교 목사이자 지식인 토마스 영(Thomas Young,1587~1655)을 ‘가정교사’로 들여 가르쳤다.

2.가정 교사로부터 근대 언어(영어)를 배운 데 이어 런던 템즈강 인근 세인트폴 학교(St Paul's School, 1509년 설립)에 입학, 라틴어·히브리어·그리스어를 배웠다.

1625년 밀턴은 케임브리지 대학 크라이스트 칼리지에 들어간다. 그런데 2학년 때인 1626년 3월 담당교수 윌리암 채펠(William Chappell(혹은 Chappel, 1582~1649)과 충돌, 정학을 당했다. 일시적 유배를 당했다가 돌아와 1629년 졸업(학사)한다. 24명 중 4등을 차지했다.

대학 때는 화려한 용모로 ‘귀부인’, ‘크라이스트 칼리지의 아름다운 아가씨’ 등으로 불릴 정도였다. 졸업 후 성공회 신부가 되기 위해 케임브리지 대학에서 1632년 석사학위를 받았다.

3.1628년 초 밀턴은 첫 영시 ‘어떤 아기의 죽음에 대해(On the Death of a fair Infant)’를 썼다. 누나의 딸 앤 필립스에 대한 슬픈 노래(비가, 悲歌)였다.

석사 졸업 후인 1632∼1638년 사이에는 런던 서쪽 교외 해머스미스(Hammersmith)의 부모님 집과 인근 버크셔 호튼(Horton)에서 전원생활을 했으나 1937년 어머니가 사망한다.

이 때 선악 갈등을 그린 ‘코머스(Comus, 1634)’와 불의의 해난사고로 죽은 친구 에드워드 킹(Edward King, 1612~1637)를 추도한 시(애가, 哀歌) ‘리시다스(Lycidas,1637)’를 발표한다. 이 시 원본은 현재 케임브리지의 트리니티 칼리지에 소장돼 있다.

4.어머니와 친구의 잇따른 죽음으로 방황하던 밀턴은 1638년 프랑스 파리로 건너간다. 그곳에서 유명한 네덜란드 출신 법학자이자 정치가로 나중에 ‘국제법의 아버지’로 불린 위고 그로티우스(Hugo Grotius, 1583~1645)를 만난다. 또 이듬해에는 이탈리아 피렌체로 가서 천재 과학자 갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei, 1564~1642)도 만나 견문을 넓힌다.

그런데 영국 내 정치 상황(왕당파와 의회파의 대립)이 급박해지자 그리스 여행 계획을 취소하고 1639년 말 귀국, 의회파를 지지하는 공화주의자로 활동한다.

5.1640년 런던 올더스케트 거리에 학교를 설립, 귀족 자제들을 교육하는 한편 혁명가 올리버 크롬웰(Oliver Cromwell, 1599~1658)을 적극 지지한다.

결국 1942년 이른바 청교도 혁명(Puritan Revolution, 淸敎徒革命, 1642~1649)이 발발하자 학문 활동이나 저술보다는 크롬웰의 청교도 정권과 왕정 폐지를 사상적으로 옹호하는 정치적 산문 기고와 강연활동에 총력을 기울인다. 1644년 ‘교육론(Tractate on Education)’ 을 저술, 발표한다.

결국 1649년 1월 대영국과 아일랜드의 국왕(King of Great Britain and Ireland) 찰스 1세(Charles I,1600~1649)가 공개 처형된다. 크롬웰은 1953년 잉글랜드 호국경(護國卿, Lord Protector, 최고 지도자)이 된다.

왕당파에서는 밀턴에 대해 ‘정권 보위 나팔수’라고 할 수 있는 ‘체제 선전가(propaganda for the regime, )라고 부를 정도로 비판했다. 5개 언어에 능통했던 밀턴은 1649년 3월 혁명정부 국무원에서 외국어 담당 장관으로도 활동한다.

나중에 전기 작가들은 크롬웰 공화정 때 너무 과로한 데다 잠을 안자고 책을 읽고 글을 쓴 탓에 1652년 실명하게 된다고 분석한다. 너무 젊은 나이인 44세 때 실명했기 때문이다.

6.1660년은 밀턴에게 시련과 환멸의 연대가 시작된 해였다. 크롬웰의 공화정 혁명이 실패하고 왕정복고(王政復古, Restoration)가 이뤄졌기 때문이다.

1658년 크롬웰이 죽고 아들로 옥스퍼드대 총장이던 리처드 크롬웰(Richard Cromwel, 1626~1721)이 호국경 지위를 계승했지만 군부 반란으로 7개월 만에 사퇴했다.

이후 왕당파와 의회파의 지리한 공방전 끝에 1862년 다시 스튜어트 왕정(Stuart Dynasty, 1603~1714)이 들어섰다.처형당한 찰스1세의 아들(찰스 2세, 1630~1685)이 즉위한 것이다.

돌아온 왕당파는 5월 밀턴의 체포영장을 발부하고 그의 모든 저작물 소각에 들어갔다. 밀턴은 곧 체포, 수감됐다. 왕당파는 밀턴의 처형을 추진했으나 동료 문학가의 적극 탄원과 이미 실명한 상태를 고려, 가산(家産)을 몰수한다.

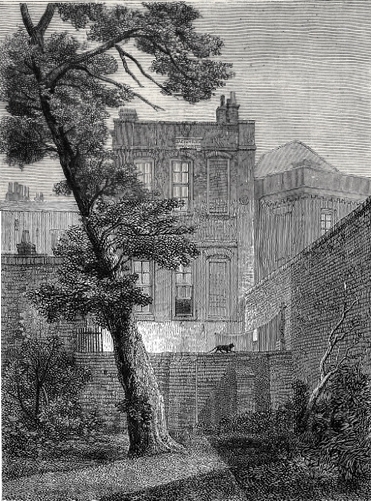

특히 1651년 이사한 런던 웨스트민스터 인근 프티 프랑스의 ‘예쁜 정원의 집’도 몰수당한다. 정치 사회적 입지, 재산까지 모두 잃은 것이다.

한편 몰수당한 밀턴의 집은 요크 스트리트 19번지(York Stree 19)로 유명해졌고, 철학자 제레미 벤담(Jeremy Bentham,1748~1832), 스코틀랜드 역사가이자 경제학자 제임스 밀(James Mill, 1773~1836), 문학비평가 윌리엄 해즐릿(William Hazlitt,1778~1830) 등의 소유였다가 1877년 철거된다.

7.밀턴은 세명의 여인과 결혼했다. 첫 결혼은 17세의 메리 파웰(Mary Powell)과 1642년 옥스포드 셔의 포레스트 힐 매너 하우스에서 했다. 17세 연하의 미인이었다.

하지만 메리는 밀턴의 엄격한 생활 규제와 나이 차이에서 오는 의견 충돌 등으로 적응하지 못하고 친정으로 가서 1945년 초까지 돌아오지 않았다. 이에 밀턴은 아내를 포기하고, 데이비스(Davis)라는 여성에게 구애하는 등 이혼을 준비했다.

그런데 이에 자극받은 메리는 돌아왔고, 둘은 화해해 앤(Anne, 1646~?), 메리(Mary, 1648~?), 데보라(Deborah, 1652~1727) 등을 낳았다. 부인 메리는 1652년 막내 딸이 태어난 후 출산 합병증으로 사망했다.

두 번째 부인 캐서린 우드콕도 결혼 3년(Katherine Woodcock, 1656~1658)만에 사별했다. 딸 캐서린을 낳은 지 4개월만이었다.

이후 맨체스터의 부유한 약제사이자 자선가인 토마스 민슐(Thomas Mynshull)의 조카로 31년 연하의 엘리자베스 베티 민슐(Elizabeth Mynshull, 1638~1728)과 1663년 재혼했다. 둘은 밀턴이 죽을 때까지 함께 했다.그런데 둘의 결혼생활에 대해서는 엇갈린 평이 나온다.

고고학자이자 철학자 존 오브리(John Aubrey,1626~1697)는 “둘의 결혼생활은 행복해 보였다”고 썼다.

하지만 전기작가 사무엘 존슨(Samuel Johnson,1708~1784)은 “가정의 동반자(domestic companion and attendant) 일 뿐”이라고 말했다.

또 밀턴의 조카(밀턴 누나의 아들)로 첫 전기 작가이자 비서였던 에드워드 필립(Edward Phillips,1630~1696)은 “(민슐)이 평생 동안 전처 자녀를 억압하고 밀턴 죽음에서 그들을 속였다”고 주장했다.

에드워드는 동생이자 작가인 존 필립(John Phillips,1631~1706)과 함께 밀턴에게서 작가 교육을 받은 인물이다. 밀턴의 수제자인 셈이다.

8.실제 밀턴의 가정 생활은 불행했다는 것이 곳곳에서 발견된다. 대 서사시 실락원을 쓸 당시 밀턴이 구술(口述)하면 딸이 받아적었지만 31세 어린 여자와 재혼 등으로 딸과의 관계는 원만하지 못했다고 한다.

또 재혼한 아내와도 사이가 썩 안 좋았다고 한다. 한때 지인이 찾아와 ‘사모님이 아름답다’고 칭송의 말을 하자 밀턴은 “장미처럼 아름답긴 하지. 아내가 말을 할 때마다 장미 가시처럼 날 쿡쿡 찌르니까"라고 말했다고 한다.

9.밀턴은 가산을 몰수당한 후 런던에서 가난하게 살다가 ‘런던 대역병(Great Plague of London, 1665~1666년의 페스트로 10만여명 사망)’이 발생하자, 1665년 런던 근교 세인트 자일스에 있는 이른바 ‘밀턴의 오두막(Milton's Cottage )’으로 이사 간다. 밀턴은 이곳에서 실낙원(Paradise Lost, 1667)을 마무리 한다.

한편 이 집은 1887년 미국으로 옮겨 재건하려는 시도가 있었다. 이에 지역에서 일어난 보존 운동(local public subscription)으로 살아남았다.

이후 이 집은 엘리자베스 2세 여왕 어머니(Elizabeth II The Queen Mother)인 엘리자베스 안젤라 마거릿 보우스라이언(Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon,1900~2002), 스노우던 백작부인(Countess of Snowdon) 마가렛(Margaret, 1930~2002) 공주, 글로스터 공작(Duke of Gloucester) 리처드(Richard, 1944~현재) 왕자가 개별 방문 하는 등 보존에 관심을 쏟았다.

2008년에는 존 밀턴 탄생 400주년을 기념, 웨일즈의 왕자 찰스(Charles, 현 영국 국왕, 1948~현재)와 콘월 공작부인(Duchess of Cornwal) 카밀라(Camilla,1947~현재)도 방문하기도 했다.

10.밀턴은 1674년 11월 8일 영면했다. 사인은 폐결핵(consumption), 혹은 극심한 통풍(gout)으로 추정됐다.

런던 국교회 관할 교회 세인트 자일스-위드아웃-크리플게이트(St Giles-without-Cripplegate) 안에 안장됐다. 교회에 있는 기념비는 1793년 존 베이컨(John Bacon,1740~1790)이 제작했다.

한편 밀턴은 언론 자유의 적극적인 옹호자다. 사전 출판 검열에 대한 비난으로 쓰여진 유명한 저서 ‘아레오파지티카(Areopagitica,1644)’는 언론의 자유에 대한 역사상 가장 영향력 있는 산문집이다.

11.밀턴은 후대 문인들의 존경을 한 몸에 받았다. 유명 시인 윌리암 브레이크(William Blake,1757~1827)는 자신을 ‘밀턴의 시적 아들( Milton's poetical son)’이라면서 실낙원의 내용을 많은 그림으로 남겼다.

영국 낭만주의 시인 윌리엄 워즈워드(William Wordsworth,1770~1850)는 소네트 ‘London, 1802’에서 ‘Milton!’으로 시작했다. 소설가 토마스 하디(Thomas Hardy, 1840~1928)도 밀턴의 시에서 많은 영감을 받았다.

존 드라이든(John Dryden,1631~1700)은 1677년 한 작품에서 밀턴을 ‘숭고한 시인’으로 묘사했고, 에드먼드 버크(Edmund Burke, 1727~1797)는 “밀턴은 숭고의 이론가”라며 “지옥에 대한 묘사를 미적 개념으로 승화 시킨 모범인”이라고 평가했다.

프랑스 계몽주의 사상가 볼테르(1694~1778)는 "밀턴은 영국의 영광과 경이로 남아 있다"고 말했다. 영국 비평가 겸 역사학자 토마스 칼라일( Thomas Carlyle, 1795~1881)은 "영국 문학의 도덕적 왕"이라고 선언했다.

20세기 최고의 문학 비평가 해럴드 블룸(Harold Bloom, 1930~2019)은 “밀턴은 영어로 된 시적 영향의 어떤 이론과 역사에서도 중심적인 문제 작가”라고 평가했다.(콘텐츠 프로듀서)