| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

- 팡테옹

- 베르길리우스

- 헨리제임스

- 노벨문학상

- 빅토르 위고

- 윌리엄 포크너

- 투르게네프

- 논술

- 귄터 그라스

- 월터 스콧

- 서긍

- 명작의 첫문장

- 부관참시

- 존 드라이든

- 에밀 졸라

- 명작의 첫 문장

- 명작의 첫문단

- 나는 고발한다

- 프란츠 카프카

- 명작의첫문단

- 찰스 디킨스

- 랍비 뜻

- 송강 정철

- 우암 송시열

- 이인로 파한집

- 명작의 첫 문단

- 클리셰 뜻

- 우신예찬

- 선화봉사고려도경

- 플로베르

- Today

- Total

명작의 첫문단과 작가 이야기

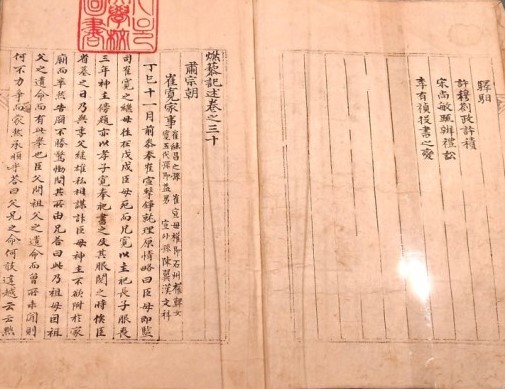

연려실기술-TV 사극의 원본 격 '야사 백과사전'의 첫 문단은 실학정신으로 기존 사서를 비판 수용하면서 서두를 연다. 본문

"우리 동방의 야사는 큰 질(帙)로 엮어진 것이 많이 있다. 그러나 '대동야승(大東野乘)'ㆍ'소대수언(昭代粹言)'같은 것은 '설부(說郛)'처럼 여러 사람들이 지은 책을 모으기만 하였기 때문에 산만하여 계통이 없고 또 중복된 말이 많아 열람하여 보기가 어렵고, '춘파일월록(春坡日月錄)'ㆍ'조야첨재(朝野僉載)'같은 것은 편년체로 썼는데, 자료 수집을 다하지 않고 책을 빨리 만들었기 때문에 상세한 데는 지나치게 상세하고 소루한 데는 너무 소루하여 조리가 서지 아니하였으며, '청야만집(靑野謾輯)'은 사실에는 상세하지 않고 다른 문집에 있는 역사 인물에 관한 논평을 많이 실었기 때문에 그 끝(논평)만 추켜들고 근본(사실)을 빠뜨린 것이 많았다. 지금 내가 편찬한 '연려실기술'은 널리 여러 야사를 채택하여 모아 완성하였는데, 대략 기사본말체(紀事本末體)를 모방해서 자료를 얻는 대로 분류하고 기록하여 다음에 계속 보태 넣기에 편리하도록 하였다. 내가 자료를 얻어 보지 못하여 미처 기록에 넣지 못한 것이 있는 것은 후일에 보는 이가 자료를 얻는 대로 보충하여 완전한 글을 만드는 것이 무방할 것이다."(한국고전번역원, 이병도 역, 1966, https://db.itkc.or.kr)

1.서문 격인 '연려실기술 의례'의 첫 문단으로 기존 야사(野史, 민간 전승 역사)를 비판적으로 접근하고 있다. 그러면서 자신이 엮은 책에 대해서는 자부심을 강하게 드러낸다. 특히 자신이 미처 넣지 못한 것은 후학들이 보충할 것을 바라는 수용미학(受容美學) 접근 방식도 취하고 있다. 본문에 나오는 *.질(帙)은 여러 권으로 지은 책 묶음 단위. *.소루(疏漏)는 꼼꼼하지 않고 거칠다는 뜻이다. *.대동야승(大東野乘, 엮은이 미상)은 조선시대 여러 사람들이 쓴 야사와 잡록을 모아놓은 전집. *.소대수언(昭代粹言)은 조선 효종~현종때 문신 정도응(鄭道應,1618~1667,현종때 공조좌랑 역임)이 각종 자료를 모아 편찬한 야사집이다. *.설부(說郛)는 중국 원말(元末) 명초(明初) 문신 도종의(陶宗儀,1316~1369)가 수필 설화 등 1천 여 이야기의 줄거리를 약술 편집한 총서(叢書)다. *.춘파일월록(春坡日月錄)은 조선 중기 학자 이성령 (李星齡, 1632~?)이 태조~인조까지 역사를 편년체로 서술한 사서다. *.조야첨재(朝野僉載)는 조선 태조 1년(1392)~숙종36년(1710)까지 사적(史跡)을 편년체로 쓴 책, 작자 미상. *.청야만집(靑野謾輯)은 조선 영조15년(1739) 문신 이희겸(李喜謙,1707~?,영조 때 양덕현감 역임)이 지은 고려 말~조선 숙종 때까지 야사를 연대순으로 엮은 책, *.기사본말체(紀事本末體)는 역사를 사건별로 원인 결과를 설명하는 서술체계를 말한다. 이 서술법은 어떤 사안에 대한 상반된 견해의 사료를 함께 수록, ‘사료가 말하게 하는 저술 방법’이다.

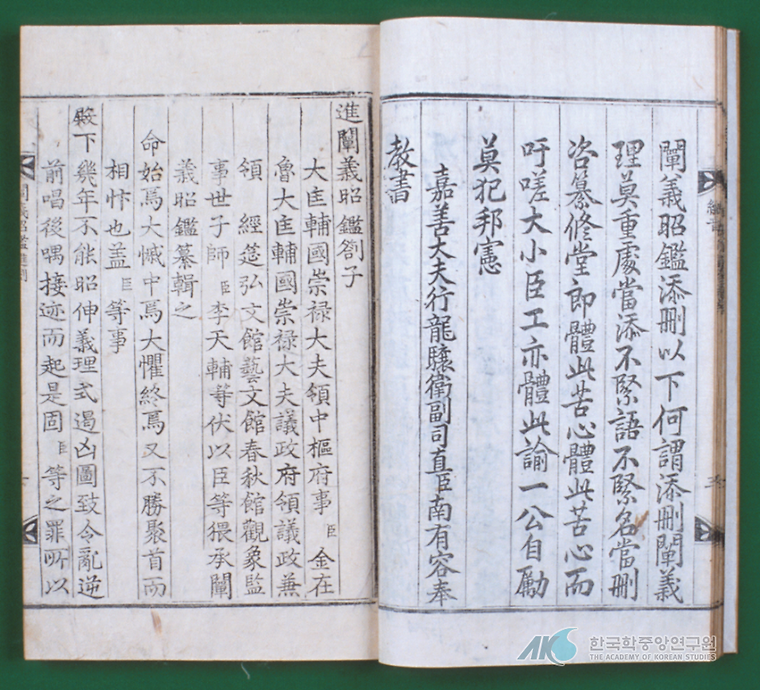

2.이긍익의 '연려실기술(燃藜室記述, 1776년 초고 완성 추정)'은 조선시대 야사(野史, 민간 기록 역사)를 다룬 가장 유명한 역저(力著)다. 개인이 저술한 역사문집으로 현대에 들어와 조선왕조실록이 번역되기 전까지 최고의 사서로 꼽혔다.

특히 학계에서는 야사를 모은 문집 가운데 가장 모범적이고 풍부한 사료를 갖춰 '야사의 으뜸', '사서의 백미(白眉)'로 평가받는다. 민간에서 은밀히 전해지는 역사(참과 거짓)를 집대성한 '야사 백과사전'인 셈이다. 기사본말체(紀事本末體, 사건별로 원인 결과를 설명하는 서술법)로 엮은 총 59권 42책. 당대 명필로 유명한 아버지 원교 이광사(李匡師, 1705~1777)의 유배지인 신지도(薪智島, 현 전남 완도 신지도)에서 영조 52년(1776) 경에 일단 초고를 완성했다.이후 타계할 때까지 쓰고 보충했다. 특히 저자가 생존 때부터 주변인들에게 보충을 희망해 가필한 전사본(傳寫本, 필사해 전하는 판본)이 다양하다. 정본이 없는 셈이다. 제목에 쓴 '연려실(燃藜室)'은 아버지가 지어준 서실 이름이자 저자의 호다. 정본에 가까운 것으로 1911년 육당 최남선(崔南善,1890~1957,이광수 홍명희와 조선 말 3대 천재로 불림)이 주도한 광문회(태조~인조를 쓴 원집 24권과 별집 10권 합 34권)와 1913년에 나온 조선고서간행회(태조~현종를 쓴 원집 33권, 숙종시대를 쓴 속집 7권, 별집 19권, 합 59권) 인쇄본이 있다.

첫 번역은 1934년 계유출판사(癸酉出版社)에서 일부를 '조선야사전집(朝鮮野史全集)'으로 국한문 혼용 번역했다. 완역본은 1966년 민족문화추진회에서 사학자 이병도(李丙燾, 1896~1989, 서울대교수 역임)등의 주도로 '고전국역총서(古典國譯叢書)' 제1집 A5판 12권(색인 포함)으로 번역 출간했다. 한편 한국학중앙연구원에는 '연려기요(燃藜記要)'라는 목차와 내용이 아주 다른 별집 이본이 있다.

3.'연려실기술'은 원집(原集), 속집(續集), 별집(別集) 구성 체계다. 원집은 태조(太祖, 재위 1392~1398)~현종(顯宗, 재위 1659~1674)까지 왕 시대별로 일어난 주요 사건을 썼고, 속집에서는 숙종(肅宗, 재위 1674~1720)때의 사실을 기록했다. 별집은 국조(國朝, 나라 조정), 사전(祀典,제사 예의 법도), 사대(事大,큰 것을 섬기는 것), 관직, 정교(政敎, 정사와 교육), 문예, 천문, 지리, 변어(邊圉, 대외 관계), 역대(歷代) 등을 전고(典故, 옛일 즉 故事)라는 제목을 썼다.

각 시대 활동 인물도 묘정배향신(廟庭配享臣. 종묘 배향 신하), 상신(相臣. 3정승), 문형(文衡, 대제학), 명신(名臣, 이름난 신하), 훈신(勳臣, 공신), 유현(儒賢, 유학자), 유종(儒宗, 대 유학자), 유일(遺逸, 초야 은거 선비), 절신(節臣, 절개를 지킨 신하), 순난제신(殉難諸臣. 정난에 죽은 신하), 강도순절자(江都殉節者, 병자호란 때 강화도 순절한 사람), 의병(義兵), 장수(將帥), 난신(亂臣) 등의 항목으로 분류했다.

4.'연려실기술'은 책에 인용한 조선시대 야사·일기·문집류만 400여 종에 달할 정도로 철저히 사실지상주의(事實至上主義)에 입각해 썼다. 특히 사실주의를 위해 기사본말체를 적용해 사건의 발단, 전개, 결말의 순서로 썼다. 책에 인용한 선배 문인도 자(字,성인 남자의 한자 이름), 호(號,별명), 시호(諡號,죽은 후 공적을 기리기 위해 붙이는 이름) 등과 함께 이름을 바로 표기(직서,直書)했다. 이른바 '옛 것을 익혀 쓰되 지어내지 않는다'는 술이부작(述而不作)의 정신이 스며있다.

저자는 “이 책은 사람들의 귀나 눈에 익은 이야기들을 모아 분류하여 편집한 것이요, 하나도 나의 사견으로 논평한 것이 없다. 나는 사실에 의거하여 수록하기만 할 뿐 그 옳고 그름은 후세 사람들의 판단에 미룬다”고 할 정도였다.

한편 ‘연려실(燃藜室)’에서 '燃藜'는 중국 한(漢)나라 고조(高祖) 유방(劉邦, BC 256~BC 195)의 배다른 동생인 초원왕(楚元王) 유교(劉交, 미상~BC 179?)의 4세손인 문인 유향(劉向, BC 79? ~ BC 8?)이 옛 글을 교정할 때 태일선인(太一仙人,하늘의 최고신 중 한명)이 청려장(靑藜杖, 푸른 명아주를 엮어 만든 지팡이)에 불을 붙여 환하게 비춰줬다는 고사에 나온다.

5.'연려실기술'에는 정사(조선왕조실록과 승정원 일기)보다 더 유명한 기록도 많다. 약간은 과장된 이야기, 예를들어 조선 전기 학자이자 정치인 신숙주(申叔舟,1417~1475, 세조, 성종 때 영의정 역임) 아내 무송 윤씨(?~1456, 윤경연(尹景淵)의 딸이자 윤회(尹淮)의 손녀)가 남편보다 먼저 병사했는데 신숙주 앞에서 자결했다는 것 등이다.

또 조선 시대 얼자(孼子,천민 첩에서 태어난 아들)출신으로 최고위직(정1품 대광보숭정대부)에 오른 유자광(柳子光, 1439~1512, 유배지 사망)이 조선시대 최연소 판서(26세,1468년 병조판서, 정2품) 남이(南怡, 1441~1468, 거열형 車裂刑)의 시 '북정가(北征歌)'에서 '미평국(未平國)'을 '미득국(未得國)'으로 고쳐 모함했는 내용도 있다.

이밖에 사극에 많이 나오는 이야기도 많다. 일부는 사실이고, 일부는 단순 야사다. 그중 중종(中宗, 1488~1545)과 제1계비 장경왕후(章敬王后,1491~1515) 윤씨의 아들인 제12대 국왕 인종(仁宗, 1515~1544)에게 중종의 제2계비 문정왕후(文定王后, 1501~1565)가 아들 경원대군(慶源大君, 나중에 명종, 明宗,1534~1567)의 등극을 위해 인종에게 독이 든 떡을 먹였다는 것이다.

또 조선 19대 국왕 숙종(肅宗, 1601~1720) 6년(1680) 일어난 경신환국(庚申換局,庚申大黜陟, 서인이 남인을 축출한 사건)의 빌미가 되었다는 당시 영의정 허적(許積, 1610~1680)이 제멋대로 유악(油幄, 왕실 사용 기름칠한 천막)을 빼내어 쓴 이야기, 조선 제16대 국왕 인조(仁祖, 1595~1649)가 왕세자인 소현세자(昭顯世子,1612~1645)에게 벼루를 던져 죽였다는 어이없는 이야기도 있다.

6.오늘날 고대사 서술 체계 정립에 영향을 준 책이다. 단군조선-기자조선-위만조선-예국-맥국-동옥저-한사군-삼한-신라-고구려-백제-3국의 속국-후백제-태봉(후고구려)-발해-고려로 이어지는 체계다. 특히 단군조선에 대해 존속연한, 국호, 단군의 무덤, 문화, 수도, 강역 등을 상세히 썼다. 또 발해를 중시한 서술을 통해 한민족사의 일부로 수용했다.

오늘날 스님으로 부르는 불교도 명칭도 나온다. 스님을 비구승(比丘僧,출가해 구족계를 받은 정식 남자 승려)·비구니(比丘尼, 여승)·우바새(優婆塞)·우바이(憂婆夷)로 나눠 사중(四衆)이라고 했다는 것이다. 우바새를 거사(居士,보시하며 섬기는 남자), 우바이는 사당(捨堂,보시하며 섬기는 여자, 신녀信女)이라고 썼다. 조선 후기에 떠돌이 집단 사당패의 근원으로 보인다.

'병자노란(丙子虜亂)'으로 표기한 병자호란(丙子胡亂, 음력 1636년 12월8~1637년 1월30일, 양력 1637년1월3~1637년 2월24일)이라는 치욕을 당한 인조(仁祖, 1595~1649)가 삼전도(三田渡) 비문(碑文)을 쓴 백헌(白軒) 이경석(李景奭,1595∼1671)에게 당부하는 글도 나온다.

"저들이 이 글로 우리의 향배를 시험하고자 하니, 이는 국가의 존망이 걸린 일이다. 구천이 회계에서 신첩 노릇을 하다가 끝내 오나라를 멸망시키는 공적을 이루었으니(와신상담), 다른 날 힘을 기르는 것은 오직 나의 할 일이다. 오늘 할 일은 단지 문자로만 저들의 마음에 들게 지어서, 사태가 악화되지 않게 하는 것이다."

한편 삼전도 비문은 당대 최고의 문장가인 백헌(白軒) 이경석(李景奭, 1595~1671,영의정 역임)이 짓고, 당대 최고의 명필인 죽남(竹南) 오준(吳竣, 1587~1666,예조판서 역임)이 글씨를 썼다. 둘의 글과 글씨는 전남 영암 월출산 도갑사의 도선국사 수미대선사 양대사비(道詵國師守眉大禪師兩大師碑)에도 남아있다. 글을 새긴 인물은 조선시대 석공 중 유일한 정3품 통정대부를 받은 조말룡(曺末龍 혹은 曺唜龍)이다.

7.저자를 두고 논란이 있었다. 이긍익인지, 아버지 원교(圓嶠)이광사(李匡師, 1705~1777, 자는 도보,道甫)인지에 대해서다. 다산(茶山)정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 전라도 강진 유배 시절 아들 정학연(丁學淵, 1783~1859)에게 "이도보(李道甫, 이광사)의 '연려실기술'을 읽어보며 공부를 좀 하라"고 편지를 썼다.

또 조선 후기 문신 홍한주(洪翰周, 1798∼1868)가 "원교(圓嶠)의 '연려실기술'은 기사본말체이다"라고 평한 글도 있다. 다만 현대에 들어와서는 저자를 이긍익으로 보고 있다.

현대에 들어와 제작 방영된 상당수 사극은 대부분 '연려실기술'을 바탕으로 하고 있다. MBC의 사극 '조선왕조 오백년' 시리즈(1983년 3월31~1990년 12월23일), KBS 1TV 대하드라마 '용의 눈물(1996년 11월24~1998년 5월31일, 총 159부작)', KBS 1TV 대하드라마 '왕과 비(1998년 6월 6~2000년 3월26일)', MBC 드라마 '연인(2023년 8월4~9월2일, 10월13~11월18일) 등이다.

#.이긍익(李肯翊, 1736~1806)=조선 후기 문인이자 실학자. 조선시대 재야 역사가의 대표이자 조선사 연구의 선구자. 가문이 신임옥사(辛壬獄事, 1721(신축,辛丑)~1722(임인,壬寅), 왕위 계승 문제로 노론-연잉군 영조 지지와 소론-장희빈 아들 경종 지지한 싸움. 소론 승)와 이인좌(李麟佐)의 난(1728, 영조 4년)으로 화를 당하면서 평생 야인으로 산 인물. 본관은 전주(全州), 호는 완산(完山), 연려실(燃藜室).

1.한성부 원교산(현 인왕산) 산자락 동네에서 아버지 이광사(李匡師, 1705~1777)와 안동권씨 군수(郡守) 권성중(權聖重)의 딸 사이에서 장남으로 태어났다. 계모 문화 류씨의 아들인 이복 남동생으로 강화학파 정제두(鄭齊斗,1649~1736)의 손녀사위 이영익(李令翊, 1740~1780)이 있다.

조상은 조선 제2대 임금 정종(定宗, 1357~1419)의 서자 덕천군 이후생(德泉君 李厚生, 1397~1465), 성호 이익의 후손이다. 인조대의 도승지(都承旨, 정3품) 호조판서(정2품, 6판서 중 서열 2위) 등을 역임한 명신 이경직(李景稷, 1577~1640)이 5대조다.

이경직은 조선 청나라 전쟁인 병자호란(丙子胡亂,음력 1636년 12월8일~1637년 1월30일) 종전과 화해문인 '삼전도청태종공덕비(三田渡淸太宗功德碑, 약칭 삼전도비,三田渡碑,대청황제공덕비, 大淸皇帝功德碑, 송파구 잠실동 47)'의 비문을 지은 백헌(白軒) 이경석(李景奭,1595∼1671)의 형이기도 하다.

2.할아버지 이진검(李眞儉, 1671~1727, 예조판서 역임) 때부터 숙종 때의 사화인 신임옥사(辛壬獄事), 이인좌(李麟佐)의 난 등에 연루되면서 초야 묻혀 아버지에게서 학문을 익혔다. 스무살 무렵 소론인 큰아버지 이진유(李眞儒,1669~1730, 경종때 이조참판 역임)가 1755년 일어난 나주괘서사건(영조 31년 소론이 노론을 제거할 목적으로 일으킨 사건)에 연루, 처벌받을 때 부령도(함경도 부령(富寧) 귀양에 이어 진도로 이배(移配)됐다. 이광사는 다시 1년 후인 1763년 무렵인 58세 때 완도 신지도로 이배됐다.

1760년대 말 아버지의 유배지인 신지도에 살면서 타계할 때까지 다양한 저작물을 썼고, 30대 초에 쓰던 연려실기술(정조 14년인 1790년 이전 초고 완성)을 고치고 보충하기를 반복하면서에 완성했다.

3.이긍익은 학문적으로 명나라 왕수인(王守仁, 1472~1528)이 발전시킨 양명학(陽明學)의 강화학파에 속한다. 강화학파는 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周)의 후손인 하곡 정제두(鄭齊斗, 1649~1736)와 제자들을 말한다. 강화학파가 발전시킨 한국 양명학은 주자학의 병폐에 대해 비판적이었으며, 실(實, 실사구시)을 강조했다.

양명학파(陽明學派)의 대표적인 학자가 이긍익의 아버지 원교(圓嶠) 이광사와 사촌인 이광명(李匡明,생몰 미상), 이광려(李匡呂, 1720~1783), 이광신(李匡臣, 1700~1744), 심육(沈錥, 1685~1753), 대제학을 지낸 문장가 홍양호(洪良浩, 1724~1802), 호조참판을 지낸 신대우(申大羽, 1735~1809) 등이다.

조선 양명학은 이들 중 이광명의 아들인 이충익(李忠翊, 1744~1816), 이충익의 손자인 이시원(李是遠, 1790~1866), 이시원의 손자인 이건창(李建昌, 1852~1898), 이건승(李建昇, 1858~1924), 이건방(李建芳, 1861~1936)으로 이어지며 양명학의 꽃을 피웠다. 이건창의 제자들로 일제시대 독립운동가를 많이 배출됐다.정인보(鄭寅普,1893~1950), 김택영(金澤榮, 1850~1927)과 박은식(朴殷植,1859~1925), 이동녕(李東寧,1869~1940) 이회영(李會榮, 1869~1932) 등이다.

4. 이긍익은 아버지 원교 이광사가 완도 신지도에서 타계하자 그곳에서 동생 신재 이영익(信齋 李令翊, 1740~1780), 여동생 이주애(李珠愛, ?~?) 부부 등과 살면서 후손들과 신지도 주변의 문인, 스님들에게 글과 글씨를 지도하며 살다가 1806년 영면했다.

호남 서예의 대가들인 창암 이삼만(蒼巖 李三晩, 1770~1847, 창암체 완성) 해사 김성근(海士 金聲根, 1835∼1919)·노사 기정진(蘆沙 奇正鎭, 1798~1879)·설주 송운회(雪舟 宋運會, 1874~1965), 기산 모수명(箕山 牟受明, ?-?)·호산 서홍순(湖山 徐弘淳, 1798-1876)·우운 서정민 (又雲 徐廷珉, 1875~1959) 등이 원교 이광사와 아들 이긍익의 글과 서체를 이었다.(콘텐츠 프로듀서)