| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 베르길리우스

- 헨리제임스

- 연암 박지원

- 명작의 첫문장

- 명작의 첫문단

- 논술

- 송강 정철

- 부관참시

- 우신예찬

- 명작의 첫 문장

- 윌리엄 포크너

- 빅토르 위고

- 선화봉사고려도경

- 플로베르

- 랍비 뜻

- 찰스 디킨스

- 프란츠 카프카

- 우암 송시열

- 명작의 첫 문단

- 클리셰 뜻

- 팡테옹

- 귄터 그라스

- 서긍

- 캔터베리 이야기

- 월터 스콧

- 에밀 졸라

- 명작의첫문단

- 노벨문학상

- 존 드라이든

- 투르게네프

- Today

- Total

명작의 첫문단과 작가 이야기

경국지색 양귀비의 무죄를 쓴 영원한 슬픔의 노래(長恨歌) 도입부는 역사적 사실을 실감난 운율로 노래한다 본문

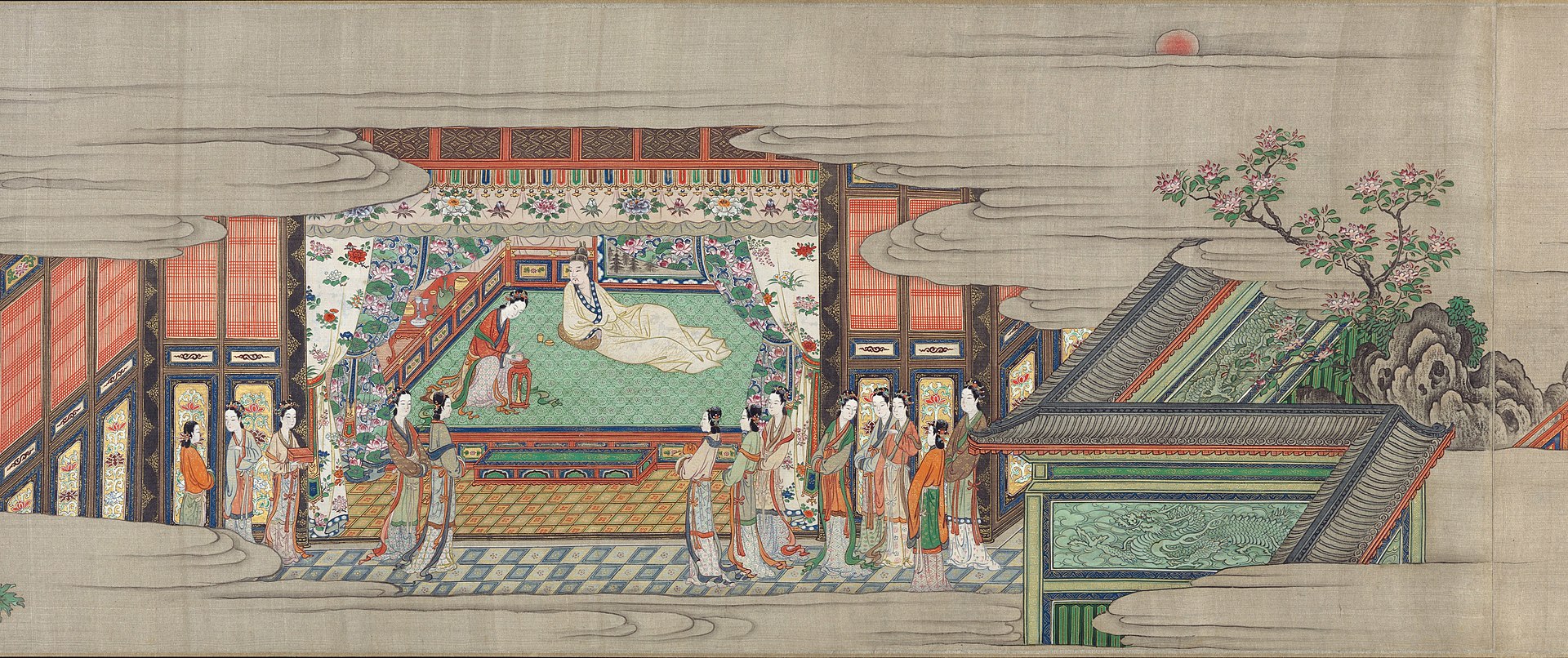

"한나라 황제가 미색을 중히 여겨 경국을 찾는데(漢皇重色思傾國)/ 다스리는 오랜 동안 얻지 못하였도다(御宇多年求不得/ 양씨 가문에 딸이 있어 갓 장성했는데(楊家有女初長成)/ 깊숙한 규방에서 자라니 누구도 알지 못했다(養在深閨人未識)/ 하늘이 내린 아름다움 그대로 묻힐 리 없어(天生麗質難自棄)/ 하루 아침에 간택되어 군왕 곁에 있도다(一朝選在君王側)/ 눈웃음 한 번에 온갖 교태가 나와(回眸一笑百媚生)/ 여섯 궁궐 화장한 후궁들이 낯빛을 잃었다오(六宮粉黛無顔色) /봄 추위에 화청지에서 목욕을 하니(春寒賜浴華淸池)/ 매끄러운 온천물에 기름진 때를 씻는다(溫泉水滑洗凝脂)/ 시녀들 부축해 일어나니 귀엽게 힘이 없는 듯(侍兒扶起嬌無力)/이때부터 새로이 황제의 승은을 입었네(始是新承恩澤時)/ 구름 같은 머리, 꽃 같은 얼굴과 흔들거리는 금장식(雲鬢花顔金步搖)/ 부용장 안에서 봄 깊은 밤을 헤아리니(芙蓉帳暖度春宵)/ 짧은 밤을 한탄하나 이미 해 높아 일어난다(春宵苦短日高起)"

1.전형적인 칠언율시(七言律詩)의 한시 형식을 취하고 있다. 칠언율시의 격과 율을 맞추면서 4구씩 기승전결로 펼쳐진다.듣는 이(혹은 독자)의 흥미를 끌기위해 황제와 미색(美色)을 앞에 내세워 도입부를 연다. 역사적 사실에 뛰어난 운율을 붙여 실감나게 다가오는 도입부다. 아이들이 읽어도 이해할 정도로 쉽게 쓴 것이 특징이다. 본문에 나오는 *.한나라는 BC 202년 유방(劉邦, BC 247~BC 195)이 건국해 AD 220년까지 존속한 제국이다. *.경국(傾國)은 경국지색(傾國之色)의 줄임말로 나라를 기울게 할 정도의 미인이라는 뜻이다. *.부용장(芙蓉帳)은 부용휘장(芙蓉揮帳)의 준말로 연꽃을 수놓은 휘장이다. *.화청지(華淸池)는 중국 산시(陝西,섬서)성 시안(西安, 옛 장안)시의 동쪽 35km 떨어진 '여산(驪山)' 아래 화청궁(華清宮)에 있는 온천(못)이다. '여궁(驪宮)'이라고도 한다. *.승은(承恩)은 임금에게 은혜를 받는 일, 특히 궁녀가 임금과 잠자리를 갖는 것을 말한다. *.여섯궁궐은 6궁을 말한다. 6궁은 당나라 황제의 황후 궁전과 그 이하 다섯 궁실이다.

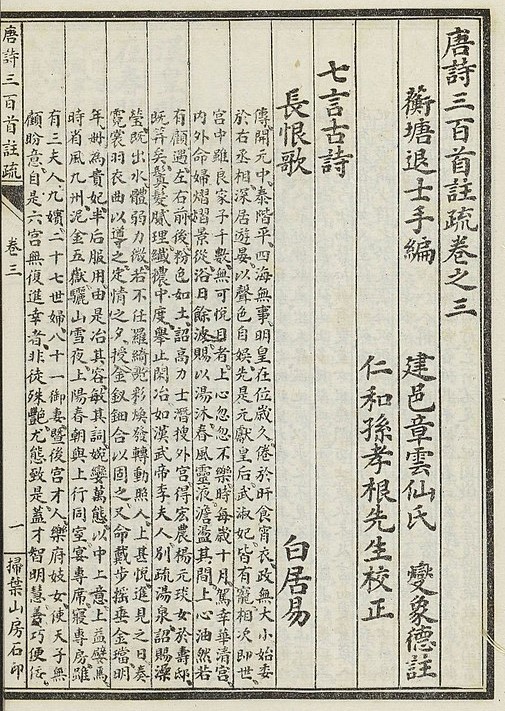

2.백거이(白居易)의 ‘장한가(長恨歌, 806)’는 한문학사의 기념비적인 작품이다. 동양권에서 가장 사랑받는 위대한 명시 중 하나이다. 지난 1200여년이 넘는 동안 동양권 많은 이들이 읊는 명시다. 격동의 시대, 역사적 사실을 담은 서사시(敍事詩)로 칠언(七言) 120구의 장편으로 구성됐다.

이 서사시가 나온 것은 저자가 서른 다섯 무렵이던 806년 장안(長安, 현 시안)의 하급관리(주지현위)로 부임한 직후다. 친구 왕질부(王質夫, 장ㅈ안 인근 선유사 은거)와 진홍(陳鴻)이 찾아와 함께 한 술자리였다. 왕질부가 '현종(玄宗) 이융기(李隆基, 685~762, 재위 712~756)와 양귀비(楊貴妃, 719~756)의 사랑'를 주제(酒題)로 글을 쓸 것을 제의하자 저자는 시(詩)로, 진홍은 산문(장한가전,長恨歌傳)으로 노래했다.

이 때는 주인공 현종이 향년 78세로 사망(762)한 지 44년이 지났지만 직접적인 비판이나 풍자를 못해 한나라 제7대 황제인 무제(武帝) 유철(劉徹, BC 156~BC 87)과 총애하던 비(妃) 이부인(李夫人)의 사랑 이야기에 가탁(假託, 거짓 위탁)했다. 이부인은 음악가 이연년(李延年,? ~BC 101)과 이사장군(貳師將軍, 서역 대완-大宛의 이사-貳師 성을 점령하기 위해 붙인 이름) 이광리(李廣利, ? ~BC 88, 흉노 투항 후 사망)의 누이동생으로 한무제와 사랑으로 유명하다.

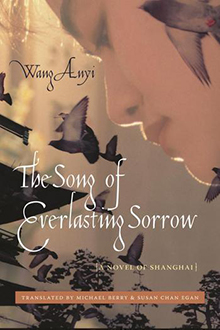

우리나라는 19세기말~20세기 초 나온(추정) 필사본 해동유요(海東遺謠)에 수록돼 있다. '장한가'는 굳이 한글로 번역하자면 '긴 한의 노래', '영원한 후회의 노래', '끝없는 슬픔의 노래'이다. 영어로는 영국 케임브리지 대학(University of Cambridge)의 첫 중국어 교수 허버트 앨런 자일스(Herbert A. Giles, 1845~1935)가 'The Song of Endless Sorrow' 번역했다. 또 'Song of Everlasting Sorrow', 'Song of Lasting Pain'로도 번역된다.

3.'장한가'는 달콤하지만 처참한 사랑을 비련(悲戀)으로 승화한 연가이자 여인에 취해 나라를 돌보지 않는 지도자를 비판하는 풍자시다. 한무제와 이부인의 사랑에 가탁(假託, 거짓 위탁)한 서사시이지만 본문에 당 현종 이융기(李隆基, 685~762)와 애비(愛妃) 양귀비(楊貴妃, 719~756)가 그대로 드러난다.

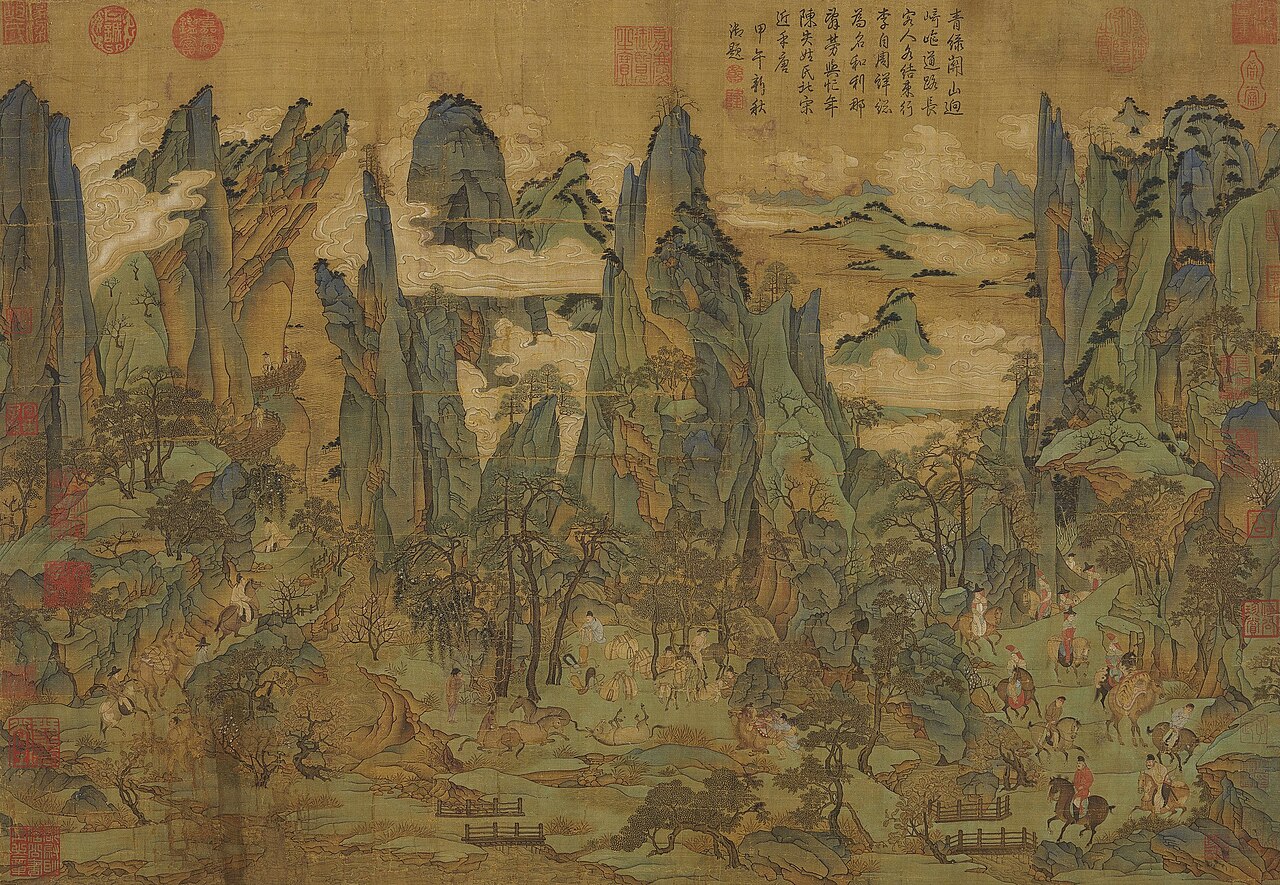

시대 배경은 당 현종(685~762)의 치세기(재위 712~756)다. 현종은 712년 즉위, 개원성세(開元盛世, 713~741, 현종이 다스린 개원 연간의 태평성대)의 흥성를 이뤘다. 하지만 740년 아들의 여인 양귀비를 만나면서 국사를 소홀, 결국 국정이 어지러워지면서 '천보난치(天寶亂治, 742~756, 현종의 국정 문란 시기인 천보 연간의 난세)'의 시기를 맞는다.

양귀비에 빠진 현종의 난치(亂治, 어지러운 정치)는 결국 군사 반란을 초래한다. 755년 일어난 유주(幽州, 현 베이징 주변지역) 범양(范陽, 베이징)에서 거병한 '안록산(安祿山, 704~757)의 난'이 그것이다. 수도 장안(長安, 진한수당(秦漢隋唐)의 수도)이 함락되는 상황에서 현종과 양귀비는 756년 멀고 먼 쓰촨(四川)으로 몽진(蒙塵, 먼지를 뒤지어 쓰는 것, 임금의 피난)을 떠난다. 양귀비가 죽은 것은 몽진중이던 756년 7월15일이다. 현종 행차가 산시(陝西)성 마웨이포(馬嵬坡)에 다다랐을때 금군(禁軍,황제의 근위병)과 환관 고력사(高力士, 690~762, 본명은 풍원일, 馮元一) 등이 고난의 원흉인 양귀비를 죽여야 한다고 압박한다. 특히 금군은 현종이 양귀비를 죽이지 않는다면 움직이지 않겠다고 협박까지 한다. 현종은 결국 신하들의 압박에 못이겨 사랑하는 양귀비에게 죽으라고 명령한다. 이에 환관 고력사 등은 양귀비를 명주 수건으로 교살(絞殺,목졸라 죽이는 것)한다. 향년 37세.

한편 군사 반란을 일으킨 안록산(安祿山, 704~757)은 아버지가 이란계 소그드(Sogd)인(현 타지키스탄 일대), 어머니가 돌궐족인 북쪽 오랑캐(북적, 北狄)출신이지만 탁월한 군사 지략으로 절도사가 된 입지전적 인물이다. 716년 부모를 따라 당나라로 망명, 승승장구해 절도사까지 올랐다.

이어 755년 쿠데타로 권력을 장악한 안녹산은 756년 국호를 대연(大燕)으로 짓고 황제에 오른다.하지만 안록산은 이듬해 아들 안경서(安慶緒, 723~756)에 피살됐다. 이런 혼란을 틈타 758년 서융(서쪽 오랑캐) 위구르족이 장안으로 쳐들어와서 도시를 유린한다. 이어 759년 사사명(史思明,?~761)이 거병해 안록산의 아들 안경서를 죽이고, 실권을 장악했다. 이 두사람의 거병을 두고 역사에서는 안록산과 사사명의 난, 즉 '안사의 난(安史之亂)'이라 한다. 다만 사사명도 아들 사조의(史朝義, ?~763)에 붙잡혀 죽고, 사조의도 763년 당군에 쫓기다 목을 매 자살한다.이 사이 황제 현종도 피난지 스촨에서 762년 붕어한다. 역사가들은 안사의 난 시기인 755년에서 764년 사이에 전란과 기근(굶주림)으로 약 3,500만 명이 사망했다고 추산한다.

4.'장한가'의 여주인공 양귀비(楊貴妃, 719~756)는 쓰찬(四川)성 촉주(蜀州)의 사호(司戶, 지방 호부) 참군(參軍) 양현염(楊玄琰)의 딸이다. 이름은 옥환(玉環)이다. 빼어난 미모로 현종의 아들 황태자 수왕(壽王) 이모(李瑁)의 여인 중 한명이 되었다.

그런데 50세가 넘은 현종은 전국에 화조사(花鳥使, 황제 진상 여인 선발 사절, 흔히 채홍사, 採紅使라 함)를 파견, 아름다운 여인을 찾지만 얻지 못한다. 그러는 사이 아들의 궁녀 중 '가무에 통달한 절세미녀'가 있다는 말을 듣고 현종은 22세의 양귀비를 만난다. 이때가 현종 나이 56세였다. 현종은 양귀비를 불러 취하고 사찰로 빼돌려 도사(道士)로 만든다. 이때 양귀비에게 태진(太眞)이라는 호를 내려 부른다. 아들의 여인과 불륜(不倫)을 한 것이다. 이후 태진을 궁을 불러들여 귀비(貴妃)로 호칭한다. 귀비는 황후를 돕는 정1품의 여관(女官)이지만 보통은 '후궁'을 뜻한다.

현종과 양귀비의 사랑놀음 무대인 화청궁 화청지(華淸池)에는 '해당탕(海棠湯,양귀비가 해당화를 좋아해 탕 모양도 그렇게 했다)'이 있다. 현종이 지어준 양귀비의 목욕탕이다. 화청궁은 안록산의 난 때 대부분 불탔다. 화청지에서는 현대에 들어와 매일 '장한가' 공연하는데 여산를 무대로 할 정도로 스케일이 큰 차이나스타일 퓨전 오페라가 펼쳐진다.

한편 양귀비는 월(越)나라(춘추전국시대 양쯔강 하류에 있던 나라) 왕 구천(勾踐, BC 520~464 추정)의 참모 범려范蠡, 생몰 미상)의 전략에 따라 오(吳)나라 부차(夫差,BC ?~BC 473)의 여인이 된 서시(西施, 생몰미상, BC 5세기), 한나라 원제(劉奭,고종-高宗 효원황제, BC75~BC43)의 궁녀로 흉노에 시집간 왕소군(王昭君, 생몰 미상), 삼국지연의의 가공인물로 여포(呂布, 160 이전~199)와 밀통한 동탁(董卓, 139~192 )의 시녀 초선(혹은 초나라 때 인물로 항우의 첩 우미인(虞美人,?~202,이름은 우희-虞姬)와 함께 고대 중국 4대 미녀 중 1명으로 꼽힌다.

중국 4대 미인은 침어낙안(沈魚落雁)과 폐월수화(閉月羞花)라 한다. 통상은 서시와 왕소군, 초선, 양귀비를 이른다. 그런데 이중 초선( 삼국지연의에 나오는 가공 인물)은 실존인물이 아니라서 초패왕의 연인 우희를 넣는다. 침어(沈魚, 미모를 보고 물고기가 가라앉을 정도)는 서시, 낙안(落雁, 기러가 떨어질 정도로 아름다운)은 왕소군, 폐월(閉月, 달조차 지울정도의 미모)은 우희(혹은 삼국지의 가상 미인 초선), 수화(羞花,꽃조차 부끄러워할 미모)는 양귀비다.

5.'장한가'는 공식적으로 한(漢)나라 무제(武帝,제7대 황제) 유철(劉徹, BC 156~BC 87)과 이부인(李夫人)의 고사를 바탕으로 썼다. 그래서 첫머리부터 대뜸 '한나라 황제'(漢皇)로 시작한다. 하지만 '양씨 가문의 딸', (양귀비가 자결한) 마외(馬嵬), 양귀비의 도사 시절 호인 '태진'(太眞), 장안(長安) 등이 나와 시의 주인공이 누군지 선명하게 밝히고 있다.

'장한가'는 굳이 따지면 세 부분으로 이뤄져 있다. 첫 부분은 양귀비 중심이다. 황실에 들어가 총애를 받았으나 안록산의 난으로 죽는 이야기까지다. 두번째 부분은 양귀비를 잃은 현종의 소회, 쓸쓸한 생활이다. 세번째는 죽어서 선녀가 된 양귀비와 현종이 만나는 이야기다.

'장한가'는 마지막 구절도 유명하다. "재천원작비익조(在天願作比翼鳥)-하늘에서 만난다면 비익조가 되기를 원했고/재지원위련리지(在地願爲連理枝)-땅에서 만난다면 연리지가 되기를 바랐지/ 천장지구유시진(天長地久有時盡)-하늘은 길고 땅은 무구해도 끝이 있건만/ 차한면면무절기(此恨綿綿無絶期)-이 한은 끝없이 이어져 다함이 없네"

이중 '재지원위련리지(在地願爲連理枝)'와 '천장지구유시진(天長地久有時盡)'은 특히 유명한 구절이다. '재지원위련리지는 '사랑의 비유'로 많이 쓴다. 천장지구유시진은 춘추시대 제자백가 사상가 노자(BC 571?~BC 471?)의 사상을 모은 책 '노자(老子)'에 나오는 구절로 한국에서 개봉한 홍콩 영화 '천약유정(天若有情)'이 '천장지구( 1990년 10월13일에 서울 개봉)'로 개명하면서 유명세를 탔다. 천약유정은 당나라 시인 이하(李賀, 791~817)의 시 '天若有情天亦老(만약에 하늘에 정이 있다면, 하늘 역시 늙으리)'에서 나온 것이다.

6.'장한가' 는 우리나라 후기 신라와 일본 나라 시대에 큰 인기를 누린 작품이었다. 경국지색(傾國之色,나라를 기울게 하는 미녀)에 대한 애절한 사랑과 풍자가 압권이었기 때문이었다. 일본의 무라사키 시키부( 紫式部973~1025?)의 '겐지 이야기(源氏物語,겐지모노가타리, 1021년 이전)' 등 헤이안(平安)시대(794~1192) 문학에 많은 영향을 줬다.

그런데 교조적 성리학에 물든 조선시대 문신 장유(張維, 1587~1638)는 "장한가에 침실에서 오간 은밀한 대화까지 서술했으니 참으로 외설적"이라고 비판했다. 조선시대 방랑시인 김삿갓 김병연(金炳淵, 1807~1863,)은 '증모녀(贈某女, 아무개 여인에게 드림)'라는 시에서 "소군옥골호지토(昭君玉骨胡地土)-왕소군의 옥같이 고운 몸 오랑캐 땅의 흙이 되고/ 귀비화용마외진(貴妃花容馬嵬塵)-양귀비의 꽃 같은 얼굴 마외 언덕의 티끌 되었네/ 세간물리개여차(世間物理皆如此)-세상 만물의 이치가 모두 이같으니/ 막석금소해여신(莫惜今宵解汝身)-오늘 밤 그대 몸 풀기를 아끼지 마오"를 썼다.

7.영화로도 많이 나왔다. 20세기 초 중국 상하이를 배경으로해 2005년 홍콩에서 나온 스탠리 콴(관금붕-關錦鵬,1957~현재) 감독 영화 '장한가'가 있다. 홍콩의 가수 겸 연기자 새미 청(鄭秀文,정수문, 1972~현재), 토니 융(梁家輝-양가휘, 1958~현재)이 주연으로 열연했다.

20세기 초 중국 유명 화가 리이시(李毅士, 1886~1942, 영국에서 미술을 전공한 최초의 중국인 학생)는 30개의 그림 시리즈로 '장한가'를 표현했다. 20세기 초 중국 작곡가 황쯔(黄自-Huang Zi, 1904~1838) 에 의해 칸타타 '장한가(1933)'로, 중국 항저우 충신 작곡가 모판(莫凡, 1949~현재)가 오케스트라 '장한가(1991)'로 내놓기도 했다. 캐나다 중국계 작가 마들렌 티엔(Madeleine Thien-鄧敏靈,1974~현재)은 2016년 수상작 소설 ' 우리가 아무것도 없다고 말하지 마라(Do Not Say We Have Nothing, 2016)' 의 마지막 부분에서 '장한가'를 인용했다.

#. 백거이(白居易, 772~846)=당나라(618-907)의 위대한 시인. 중당(中唐) 시대 관료이자 학자. 자(字)는 낙천(樂天), 호는 취음선생(醉吟先生), 향산거사(香山居士). 시인 선인(詩人仙人), 중국의 호머로도 불린다. 중국에서 유명한 '이두한백(李杜韓白)'중 한명이다. 이두한백은 당나라 시대 유명 문장가 이백(李白, 701~762, 이택백)·두보(杜甫, 712~770)·한유(韓愈, 768~824)·백거이(白居易)를 말한다.

1.당나라 시대 낙양(洛陽, 뤄양) 부근의 정주(鄭州) 신정현(新鄭県, 허난성 신정시)에서 가난한 학자 집안에서 태어났다. 본가는 산시성 타이위안 (太原)이다. 아버지는 백계경(白季庚, 729~794), 어머니는 방주(房州) 부성현(府城縣) 행정관 진룬지(陈潤智) 의 딸 진씨다. 동생 문인이자 학자(시인 소설가) 백행간(白行简, 776~826)이 있다.

5, 6세때 이미 시를 짓고, 9세 때 호율(號律)을 깨달을 정도로 신동(神童)이었다.10세에 가족들에게 벗어나 당시의 최고 도시 장안(長安) 부근에서 교육을 받았다. 당나라 덕종(德宗)때인 정원(貞元,785~805) 16년(800년) 29세로 진사과(進士科)에 합격하고, 32세에 황제 친시(親試)에 합격했다. 급제 동기로 관료이자 학자, 소설가, 시인 원진(袁眞, 779~841)이 있다.

2. 백거이는 803년 장안의 비서성 교서랑(秘書省 校書郎, 행정 문서 등을 관리하는 하급 감독관)으로 부임했으나 806년 물러났다. 직후 황실로 들어왔고, 810년 현종이 신라 41대 임금 헌덕왕(憲德王,? ~ 826)에게 보내는 국서(國書)를 대신 쓰는 등 문장력을 인정받았다. 821~822년 사이 신라 하정사(賀正使, 새해 축하 사신) 김충량(金忠良)에게 준 12대 황제 목종(穆宗, 795~824)이 내린 글도 지었다.

하지만 강직한 성격 탓에 좌천도 맛보았다. 44세 때인 815년 재상 무원형(武元衡, 758~815) 암살 사건이 발생하자 배후를 캐라는 상소를 올렸다가 강주(江州, 강서성 구강시-九江市)의 사마(司馬, 지방 감찰부 중간관리)로 좌천당했다. 이후 중앙 관계로 복귀를 피한 채 지방관으로 항저우(杭州, 822~824), 쑤저우(蘇州, 825~827)의 태수를 맡았다.

백거이는 항저우 태수 재직 시 현대 중국 저장(浙江)성의 성도 항저우의 상징인 시후(西湖)에 물의넘나들이를 맞추는 제방, 백제(바이띠, 白堤)를 건설했다. 이 제방은 송나라 시인으로 항저우 태수를 지낸 동파거사(東坡居士) 소식(蘇軾, 1037~1101)이 만든 제방, 소제(쑤띠, 蘇堤)와 더불어 항주의 명소로 아직도 유명하다.

3.백거이는 소년시절부터 알고 지낸 애틋한 사랑이 있었지만 어머니의 강력한 반대로 끝내 결혼에 이르지는 못했다. 이후 당시로는 매우 늦은 나이인 36세 때인 808년 좌세의(검열관)에 임명된 직후 문신 검열관 양옥청(楊玉清, 783~835)의 사촌누이와 결혼했다. 부인 양씨는 귀족 가문 출신이었다.

백거인 처가의 물심양면의 지원을 받아 공직생활을 즐겼고, 수많은 하녀도 뒀다. 특히 그 중에는 노래와 춤에 뛰어난 자매 범소((樊素)와 소만(小蛮)이 있었다. 백거이는 "범소의 입은 앵두 같고, 소만(小蛮)의 허리는 버드나무 같다"고 표현할 정도 사랑했다. 하지만 둘다 백거이가 70세가 되던 해 세상을 떠났다.

4.백거이는 810년 경조부(京兆府) 한림학사(翰林学士) 재직당시 당송 문학사에 길이 남을 시문학 혁신 운동에 나섰다. 시문학은 배운자나 못배운자 모두 이해해야 한다는 신월부 운동을 친구 원진(袁眞, 779~841) 등과 제창, 많은 호응을 받았다.

백거이는 백성들의 (시문학)수용을 매우 중요하게 여겼고, "글은 시대를 위해 쓰고, 시는 사건을 위해 짓는다"고 말했다. 북송 시대 관료이자 승려인 석혜홍(釋惠洪, 1071~1128)이 지은 '냉재시화(冷齎詩話)'에 따르면 백거이는 시를 지으면 동네노인들에게 보여주고 이해못하면 고쳤다고 한다.

백거이는 문맹인 마을 여성조차도 시와 수필의 의미를 이해할 수 있어야 한다며 시가(詩歌)의 통속화, 대중화를 주장했다. 실제 시를 짓고 나서 마을 사람들에게 들려주고 못알아 먹으면 알 때까지 고쳤다고 한다. 일찌감치 수용미학을 실천한 것이다.

그래서 거의 모든 글에 대해 퇴고(推敲, 글을 다시 다듬고 고치는 것)를 거듭했다. 퇴고에는 당나라 시인 가도(賈島,779~843)와 당송팔대가(唐宋八大家)의 한사람이며 부현지사(副縣知事)를 지낸 문장가이자 고위관료 한유(韓愈, 768~824)의 이야기가 얽혀 있다. 가도가 시를 지으면서 결구(結句)를 민다(推)로 해야 할지, 두드리다(敲)로 해야 할 지를 이리저리 궁리하다가 한유 일행와 부딪쳤고, 대문장가 한유가 두드린다에 뜻을 두자 그대로 적용했다.

5.백거이는 836년 형부시랑(刑部侍郞, 법무 차관), 838년에 태자소부(太子少傅, 태자의 양육 담당)이 됐다. 이후 제15대 황제 무종(武宗, 814~846) 시기 842년 형부상서(刑部尙書)에 올랐다. 이후 일흔한살에 관직에서 은퇴했다.

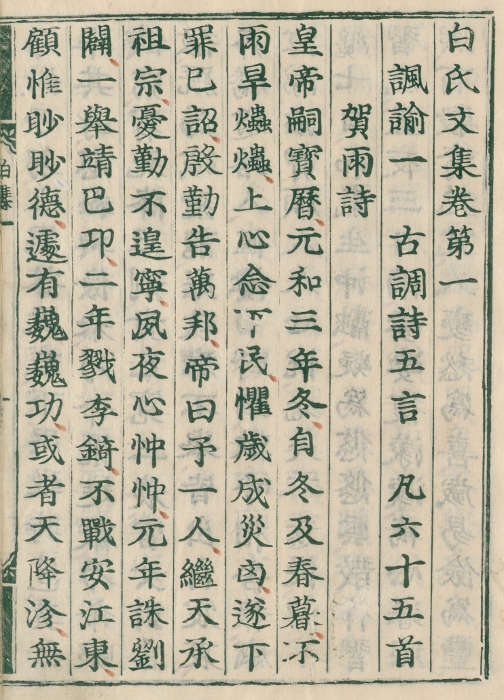

백거이는 839년 마비 발작을 겪어 왼쪽 다리를 사용할 수 없어서 몇 달 동안 침대에 누워서 글쓰기에 전념, 843년 무렵 '백씨문집(白氏文集-혹은 백씨장경집)' 75권을 완성했다. 이를 필사하게 한 뒤 루산(廬山), 뤄양(洛陽), 쑤저우(蘇州)의 세 사찰에 보관을 지시했고, 조카 아구(阿龜)와 딸 아라(阿羅)에게도 한질씩 주었다.

생애 마지막은 허난(河南)성 낙양(洛陽)에서 보냈으나 846년 8월 병으로 영면했다. 유해는 낙양시 롱먼석굴(龍門石窟)인근 향산(香山)의 비파봉에 묻혔다. 유명 작품으로 '장한가(長恨歌)', '비파행(琵琶行)', '매탄옹(賣炭翁)' 등이 있다. 백씨문집은 75권으로 완성됐지만 현존 필사본 문집은 71권이다. 작품 3800여 수가 수록돼 있다. 이는 당대(唐代) 시인 가운데 최고 분량이다.

6.백거이의 시에 대해서는 호평이 많다. 과거급제 동기인 절친 원진(元眞, 779~841)은 “시가 시작된 이래로 이처럼 널리 유포된 작품은 없었다”고 말했다. 북송 인종(仁宗, 1010~1063)이 지시해 편찬한 신당서(新唐書,1044~1060 완성)는 백거이에 대해 "글은 꼼꼼하고, 시는 가장 뛰어나다"고 묘사했다.

당송팔대가의 한사람인 소식(蘇軾, 1037~1101)은 "백공(백거이)의 만년시는 극히 정교하다"고 평가했다. 청나라 6대 황제 건륭제(乾隆帝, 1711~1799)가 편찬한 '당송시집' 은 "(백거이는)정말 천하를 다스리는 재주를 가졌고, 시를 극찬했다. 일본 헤이안(平安)시대 학자 스가와라 미치자네(菅原道真, 845~903)는 발해(고려)사람들이 "그대의 시는 백거이와 비슷하다"고 하자 매우 좋아했다고 한다.

하지만 백거이의 시를 폄하하는 이들도 있었다. 백거이의 문체 혁신운동에 반발, 고결한 시풍을 선도한 당나라 시인 사공도(司空圖, 837~908)는 "힘은 횡포하지만 기(氣)는 약하고, 마치 시장의 독선적인 상인과 같다"고 묘사했다. 16세기 말 명나라의 문인 이반룡(李攀龍, 1514~1570)이 편찬한 것으로 전하는 유명한 시집 '당시선(唐詩選)'에는 백거이의 시가 들어가 있지 않다. '백낙천의 시는 너무 통속적'이라며 뺀 것이다.

7.백거이의 시는 어느 중국 시인보다 외국에 더 알려져 있다. 이는 영미 학자들이 백거이의 시를 대거 번역, 서구에 소개했기 때문이다. 미국의 아시아 문학 번역가 버튼 왓슨 (Burton Watson; 1925~?)은 "백거이는 간단하고 이해하기 쉬운 스타일을 개발해 동양의 다른 나라에서 가장 사랑받고 널리 읽히는 중국 시인이 도했다"고 말했다.

영국의 동양학자 아서 웨일리(Arthur David Waley, 1889~1966)는 1949년 '백거이의 시대와 삶(The Life and Times of Po Chu-i)'를 냈다. 아서 웨일리는 "영어 독자에게 가장 접근하기 쉬운 동양시인"이라고 썼다.

미국 시인 앨런 긴즈버그(Allen Ginsberg, 1926~1997)는 1984년 중국을 여행하고 '백거이 읽기'를 써 화제가 됐다.

한편 현대 중국에서도 백거이의 시를 교육과정에서 소학교에서 3편, 중학교에서 2편, 고등학교에서 1편을 가르친다. 중국인 중 백거이를 모르는 이들이 없게 된 셈이다. 한국과 일본에서 백거이의 시는 많이 번역됐다.

8.당시(唐詩)는 초당(初唐, 618-712) 성당(盛唐, 713~755) 중당(中唐, 766~835) 만당(晩唐,836~907)의 네 시기로 구분, 시문학을 살핀다. 초당 시대에는 두각을 나타낸 문인이 없었으나 율시(律詩)를 완성한 왕발(王勃, 649-676), 양형(楊炯, 650-? ), 노조린(盧照隣, 635-684), 낙빈왕(駱賓王, 640?-684?) 등을 '초당사걸(初唐四傑)'이라고 한다.

성당 시기에는 뛰어난 문인이 많다. 산수시인의 대표자 격인 녹문거사(鹿門居士) 맹호연(孟浩然, 689~740, 이름은 호, 자가 호연), 급사중을 지낸 관료이자 문인 왕유(王維, 699~759), 중국 역사 가장 위대한 시인 청련거사(靑蓮居士) 이백(李白, 701~762, 자는 태백), 이태백과 쌍벽을 이루는 전설적인 시성 두보(杜甫, 712~770, 자는 자미, 호는 소릉야로)가 있다.

중당(766~835)의 대표적인 시인으로는 관료이자 문장가 한유(韓愈, 768~824)와 백거이(白居易) 등이다. 중당 시대에는 당송팔대가의 한명인 유종원(柳宗元, 773~819)도 있다. 중국에서는 성당과 중당기 대문장가 4명을 이백과 두보, 한유, 백거이를 묶어 '이두한백(李杜韓白)'이라고 부른다. 만당(836~907)에서는 경쾌한 필치의 관료이자 문장가 두목(杜牧, 803~852), 화려한 서정시로 유명한 이상은(李商隱, 812~858)이 있다.

9. 백거이는 당송팔대가(唐宋八大家)에 포함되지 않는다. 당송팔대가는 송나라 때 문인 진덕수(眞德秀, 1178-1235)가 '8인의 대가'라는 말을 사용했고, 명나라 학자이자 정치가인 모곤(茅坤, 1512~1601)이 '당송 팔대가문초(唐宋八大家文鈔)'라는 160권의 문집을 제작, 보급하면서 굳어졌다. 그런데 당송팔대가를 무슨 근거로 뽑았는지 논란이 많다. 운문 전성기의 당나라 시인들인 시성(詩聖) 두보, 시선(詩仙) 이백, 시불(詩佛) 왕유, 고독의 요절시인으로 시귀(詩鬼)라 불린 이하(李賀, 790~816), 시마(詩魔) 백거이 등 쟁쟁한 시인이 빠졌기 때문이다.

당송팔대가는 당나라의 대문장가 한유(韓愈, 768~824)와 유종원(柳宗元, 773~819), 송나라의 고위관료 출신으로 중국 산문의 대가로 불리는 구양수(毆陽修, 1007~1072), 관료이자 문인 소순(蘇洵, 1009~1066), 관료이자 문장가 증공(曾鞏, 1019~1083), 고위관료 개혁가이자 문필가 왕안석(王安石, 1021~1086), 시인이자 학자. 관료 소식(蘇軾, 1037~1101호는 동파), 고위관료이자 문장가 소철(蘇轍, 1039~1112) 등이다. 이중 소순·소동파·소철은 아버지와 아들 2명이어서 '삼소(三蘇)'라 부른다.(콘텐츠 프로듀서)