| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 빅토르 위고

- 연암 박지원

- 논술

- 명작의 첫 문장

- 프란츠 카프카

- 서긍

- 팡테옹

- 우암 송시열

- 에밀 졸라

- 명작의 첫 문단

- 송강 정철

- 투르게네프

- 플로베르

- 캔터베리 이야기

- 선화봉사고려도경

- 명작의 첫문장

- 존 드라이든

- 명작의첫문단

- 베르길리우스

- 헨리제임스

- 윌리엄 포크너

- 명작의 첫문단

- 클리셰 뜻

- 월터 스콧

- 찰스 디킨스

- 부관참시

- 랍비 뜻

- 귄터 그라스

- 노벨문학상

- 우신예찬

- Today

- Total

명작의 첫문단과 작가 이야기

징비록-한민족이 당한 가장 참혹한 전쟁을 기록한 첫 문단은 근본 원인을 서술한다. 본문

“만력 병술 연간(1586, 선조19년) 일본국 사신 다치바나 야스히로(橘康廣)가 그나라 국왕 도요토미 히데요시(豐臣秀吉)의 국서를 가지고 우리나라에 왔다. 처음에 일본 국왕 미나모토씨(源氏)가 중국 명나라 홍무(洪武, 1368~98) 초년에 나라를 세워 우리와 인호(隣好)를 맺은 것이 거의 2백년이다. 처음에는 우리나라 또한 사신을 보내어 경조사의 예의를 갖추었으니, 신숙주(申叔舟)가 서장관(書狀官)으로 왕래한 것이 그 일례이다. 훗날 신숙주가 세상을 떠날 무렵 성종(成宗)이 하고 싶은 말이 있는 지 묻자 신숙주는 ‘원컨대 우리나라는 일본과의 화의를 잃지 마소서’라고 답하였다.”(김시덕 역, 아카넷,2013)

1.군더더기 없는 명쾌한 글이다. 작자 자신을 드러내지 않고, 최대한 객관적으로 서술한 것이 잘 드러나는 첫 문단이다. 전쟁 회고록의 도입부 답게 임진왜란 직전 일본 사신의 방문과 200년 전의 일본 방비에 대해 기술하고 있다. 힌글이 있는데도 전체가 ‘한문 저술’이라는 것이 너무 아쉬운 전쟁 문학의 백미라고 할 수 있다.

참고로 조선 초 재상 신숙주(申叔舟,1417~1475, 세종~성종 시기 문신)는 일본을 다녀와 ‘해동제국기(海東諸國記,1471)’를 써서 후대에 남겼다. 다만 징비록은 임진왜란(1592~1598)이란 한민족 최악의 전쟁을 치른 후인데도 일본 정치체제를 파악하지 못하고, 히데요시와 미나모토를 국왕으로 서술한 것은 매우 아쉬운 대목이다.

2.류성룡의 ‘징비록(懲毖錄, 1604)’은 전시 재상이 쓴 임진왜란(1592~1598, 조선 선조 25∼31)에 대한 총체적인 보고서다. 뛰어난 명문의 ‘16세기 동북아 전쟁 회고록’이다. 20세기에 나온 영국의 윈스턴 처칠의 2차세계대전 회고록과 견줘도 손색이 없을 정도의 걸작이다.

‘懲毖’는 사서삼경 중 하나로 공자(孔子, BC 551~479)가 편집했다고 하는 ‘시경(詩經)’ 소비편(小毖篇)의 ‘내가 지난 잘못을 징계하여 후환을 경계한다(予其懲而毖後患)’에서 따왔다.

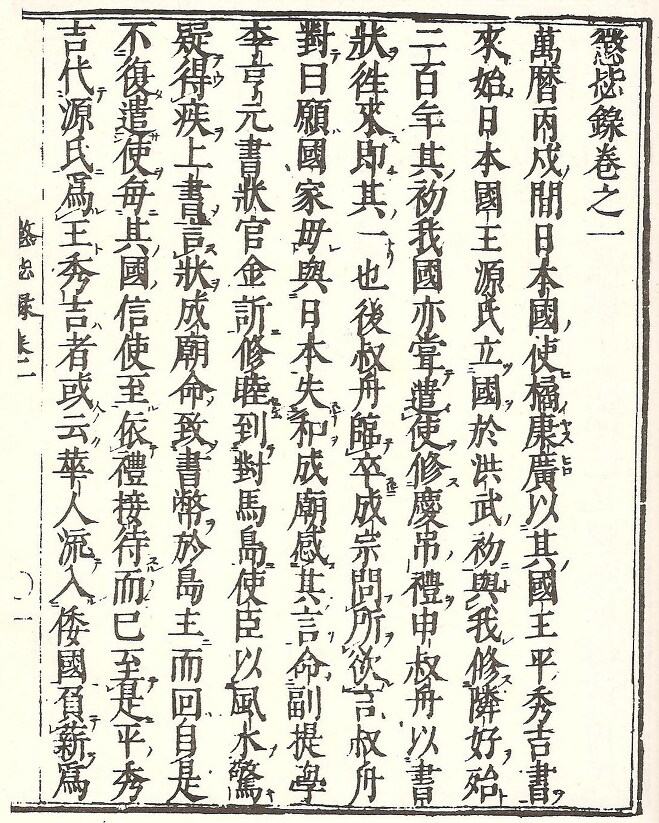

징비록은 나오자마자 국내에서 찾는 이들이 많았고, 일본에서도 17세기 말 베스트셀러가 됐다. 일본의 정규군이 총동원된 첫 해외 원정이었던 만큼 현재까지도 관심이 높다. 30종의 이본(異本)이 간행됐다고 전한다.

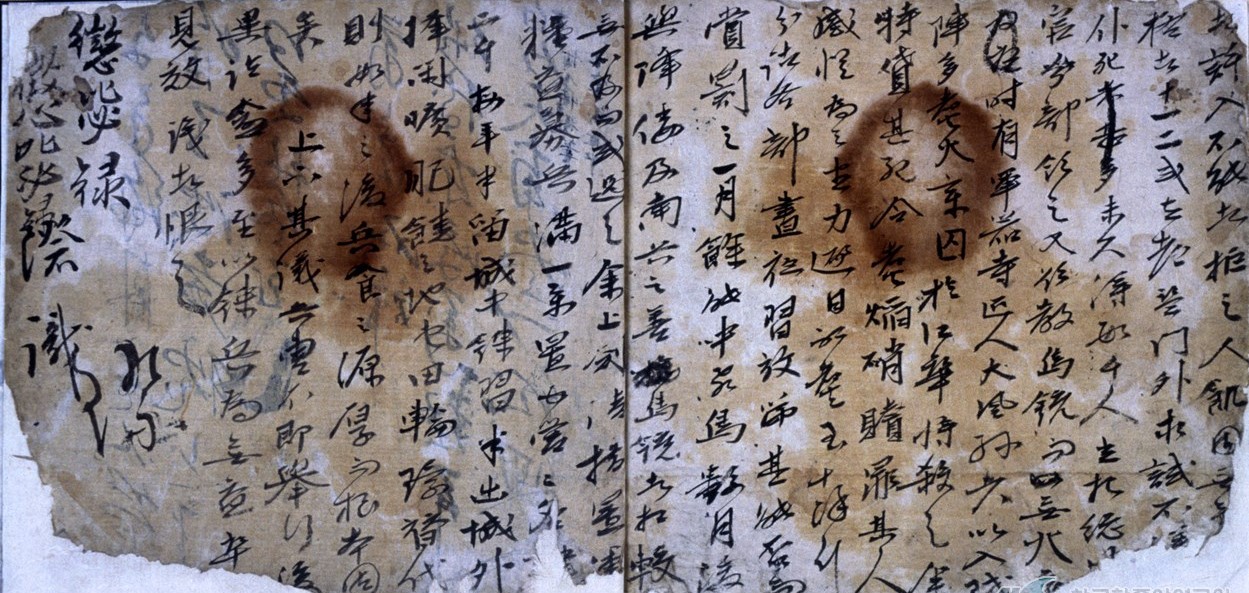

저자 류성룡이 직접 저술한 초본 ‘懲毖錄’은 1969년 우리나라 국보 132호로 지정했다. 첫 간행본은 16권 7책으로 된 목판본으로 1633년(인조11년)에 나왔다. 징비록은 영어로는 ‘Jingbirok’, ‘The Book of Corrections’으로 쓴다.

3.한글 번역본은 1957년과 1958년에 나왔다. 이민수(李民樹, 민족문화추진회 번역위원 역임) 번역으로 ‘현대문학’ 제3·4권에 연재됐다. 이후 1975년 이동환(李東歡, 1939~현재)전 고려대 교수(전 한국고전번역원장) 번역으로 ‘징비록’ 1·2권이 삼중당(三中堂)에서 출간됐다.

영역본은 영문학자 최병현(1950~현재) 한국고전세계화연구소장(전 호남대 교수)가 미국 캘리포니아대 버클리 동아시아 연구소에서 2002년 ‘The Book of Corrections’이라는 제목으로 출간했다.

최 교수는 2023년에도 같은 연구소에서 서애 류성룡의 영문 전기 ‘조선의 재상 류성룡-전쟁과 기억(Ryu Sŏngnyong, Chancellor of Chosŏn Korea: On the Battlefield and in Memory)’을 출간했다.

4.조선 중심 사관으로 쓴 징비록은 한민족이 당한 침략사에서 처음으로 집권층의 권력자가 쓴 전쟁 기록이다.

전쟁의 전과 후, 전쟁의 전개와 과정, 종언 등을 낱낱이 기록한 책이다. 특히 조선·일본과 명나라 간의 외교 관계, 주요 장군에 대한 묘사와 전투 성과, 의병의 공로, 백성들의 생활상 등도 기록했다. 당파적으로 남인이었지만 비교적 객관적인 시각을 견지하면서 저술했다. 왜군에 대한 적개심도 노출하지 않았다.

한민족 첫 르포르타주(reportage, 약칭 르포, 탐방·보도·보고 뜻) 문학의 백미라 해도 지나치지 않을 역저(力著)다.

징비록은 임진왜란 이전까지 ‘왜(倭)’라고 부르던 섬나라에 대해 일본(日本)이라는 국호를 사실상 처음 사용했고, 전쟁 기간 명나라에 대한 적극적인 대응과 전술 등도 보인다.

5.서애는 자서(自序)에 ‘난중의 일은 부끄러울 따름이다.’고 적었다. 스스로 반성하면서 책을 저술했다. 이런 겸양과 전체를 보는 눈, 뛰어난 문장력이 한민족 최고의 전쟁문학을 만들어낸 것이다.

개인적인 견해로 징비록은 율리우스 카이사르(Gaius Julius Caesar, BC100~BC44)의 ‘갈리아 전쟁기’, 윈스턴 처칠(Winston Leonard Spencer-Churchill, 1874~1965)의 ‘제2차 세계대전 회고록’ 등과도 비교될 만하다고 본다. 동아시아에서 이만한 전쟁 기록물을 찾기는 쉽지 않다.

6.징비록은 임진왜란을 자국 중심으로 쓰던 ‘구원군’ 중국과 ‘침략국’ 일본의 역사 서술 변화에도 적지 않은 영향을 미쳤다.

특히 일본은 1683년 무렵 쓰시마(對馬島) 번주(藩主)의 서적 목록에 ‘징비록’이 있을 정도로 관심이 컸다. 1695년에는 조선의 행정 구역, 지도를 첨부한 ‘징비록’이 일본에서 나오기도 했다.

당대 일본 유명 유학자 가이바라 에키켄(貝原益軒, 1630~1714)은 징비록에 대해 “간결하고 말이 질박하다”며 “과장이 많고 화려함을 다투는 세상의 다른 책들과는 다르다”고 평가했다. 그는 “조선 정벌을 말하는 자는 이 책을 근거로 삼는 것이 좋다”라며 “실록(實錄)이라 할 만하다.”

7.징비록이 일본에서 관심을 높다는 사실이 조선 조정에 알려지자 숙종(재위 1674~1720) 때인 1712년에는 징비록의 일본 유출을 금지하기도 했다.

징비록이 멸망한 명나라를 이은 청나라에 들어간 것은 일본을 통해서였다.

정묘호란(丁卯胡亂, 1627년1월중순~3윌초)과 병자호란(丙子胡亂, 1637년1월3일~2월24일, 음력 1636년12월8일~1637년1월30일) 까지 겪었음에도 작은 중화(中華)를 자처하던 조선에서 서적 등이 청나라로 들어간 것은 1700년대였다.이후 중국의 많은 학자들이 징비록을 연구해 명나라의 멸망 원인 등을 분석했다

8.임진왜란은 한민족 역사에서 가장 참혹한 전쟁이었다. 초기에는 전라도를 제외한 전 국토가 유린당했다. 왕인 선조가 몽진(蒙塵,임금의 피난)을 하고, 수도 한양이 20여일 만에 함락됐다. 힘 한번 써보지 못하고 참패를 당한 것이다.

허망한 전쟁을 치른 것은 내부 당쟁과 지도부의 오판이 부른 참사였다. 당시 일본 정보를 조금만 알았어도 참패를 당하지 않았을 것이다.

9.16세기 후반 일본은 요동쳤다. 오다 노부나가(織田信長, 1534~1582)가 전국을 통일했으나 부하한테 허무하게 죽임을 당했다. 이런 혼란을 무력으로 장악한 이가 도요토미 히데요시(豐臣秀吉, 1537~1598)였다.

일본을 천하통일한 넘쳐나는 무력이 향할 곳은 뻔했지만 조선은 애써 무시했던 것이다. 일본에 통신사를 갔다 온 정사와 부사는 당파가 다른다는 이유로 서로 다른 말을 했다. 전쟁 대비는커녕 당파 싸움만 지속했다.

10.명나라는 얼떨결에 임진왜란 구원투수로 등장했다. 명나라는 1580년대 그다지 주목할 일 없이 평화를 누리고 있었다.

그런 때에 조선에서 전쟁이 났고, 결국 구원군을 파병했다. 명의 개입으로 전쟁은 지리멸렬해졌지만 그런 사이 명 내부는 문란해지고, 만주족의 흥기(興起)에 올바르게 대처하지 못했다.

그래서 명나라는 임진왜란을 복기(復棋)할 틈도 없이 내부 반란과 홍타이지(皇太極, 1592~1643)의 청나라에 시달렸다. 결국 1644년 청나라에 멸망했다.

11.징비록은 일본에서 17세기 말부터 꾸준히 번역됐다. 1695년 야마토야 이헤이(大和屋伊兵衛) 역 ‘징비록(懲毖録)’, 1876년에 나가우치 료타로(長内良太郎)、스즈키 미노루치(鈴木実) 역 ‘조선유시징비록대역(朝鮮柳氏懲毖録対訳)권지1’이 나왔다.

또 1894년에 야마구치 아키라(山口昻)역 ‘조선징비록(朝鮮懲毖録)’이, 1921년에 나가노 나오히코(長野直彦) 역 ‘징비록(懲毖録)’, 1966년에는 소가 마사타카(曽我昌隆)역 ‘징비록(懲毖録)’이, 1979년에는 박종명 역 ‘징비록(懲毖録)’이 간행됐다.

위키피디아 영문판에는 KBS1 TV드라마 50부작 ‘징비록(2015년 2월14~8월2일)’이 ‘The Jingbirok-A Memoir of Imjin War’로 소개되고 있다.

#.류성룡(柳成龍, 1542~1607)=조선의 유학자이자 정치가. 영의정을 지낸 조선 시대 명재상. 본관은 풍산(豊山), 호는 서애(西厓)다, 시호는 문충공(文忠公)이다. 사후 풍원부원군(豊原府院君)에 봉해졌다. 영어 이름 표기는 ‘Ryu Seongryong’이다.

1.조선 경상도 의성현 사촌리(현 경북 의성군 점곡면 사촌리) 서림(西林)마을 외가에서 출생했다. 아버지는 황해도 관찰사를 지낸 류중영(柳仲郢)이고, 어머니는 진사 김광수(金光粹)의 딸 안동 김씨(安東 金氏) 소강(小姜)이다.

외가에서 살 때 만 3살 때 대학을 읽을 정도로 신동 소리를 들었다. 본가가 있는 한양 충무로(현 류성룡 집터)로 올라왔다. 비교적 늦은 20대에 퇴계 이황의 제자가 됐다. 당시 퇴계의 수제자는 임란 직전 조선통신사 부사로 갔던 학봉(鶴峰) 김성일(金誠一, 1538~1593)이다.

2.스물 세살 되던 1564년 명종(조선 제13대 왕, 재위 1545∼1567) 때에 사마시(司馬試,생원진사시, 소과 )에 합격한 데 이어 2년 후 별시 문과(大科, 대과)에 합격(과거 급제)했다. 선조 2년 1569년에 명나라로 가는 성절사(聖節使,황제 황후 생일 축하사절)의 서장관(書狀官, 사헌부 정4~6품 중 임명, 보고서 작성 관직)이 됐다.

이후 이조 정랑(吏曹正郞, 조선시대 관리 인사권을 관리하는 핵심부서, 정5품으로 정원 2명), 경연 검토관(經筵 檢討官), 직제학(直提學), 예조판서, 부제학(副提學), 도승지(都承旨, 비서실장), 대사헌(1582년~1583년), 대제학 등의 요직을 맡았다. 잠시 파직됐으나 다시 복직, 병조 판서를 거쳐 이조 판서, 우의정에 임명됐다.

3.임진왜란 발발 직전 정여립 사건를 다루면서 많은 사림(士林)을 숨지게 한 송강 정철(鄭澈, 1536~1593)의 치죄(治罪) 문제와 이조전랑(吏曹銓郞, 조선시대 관리 인사권을 관리하는 핵심부서로 정5~6품을 합쳐 부르는 말) 천거 문제 등을 놓고 동인 세력 내부 암투가 일어났다. 이에따라 동인 중 온건파는 남인(정철 유배)과 강경파는 북인(정철 사형)으로 갈렸고, 서애는 남인의 영수로 활약했다.

4.1591년 선조의 장군 천거에 호응해 권율(權慄, 1537~1599)·이순신(李舜臣,1548~1598)·신충원(辛忠元, 충주사람) 등을 적극 추천한다. 당시 이순신은 1589년 서애의 추천으로 정읍현감을 지내다가 다시 좌천되는 등 어려움을 겪고 있었다.

이때 서애가 다시 추천해 종4품(진도군수)으로 임명됐다가 부임도 하기전인 1591년 2월 다시 전라좌도 수군절제사(정3품)으로 파격 발탁됐다. 이같은 발탁은 서애가 인물됨을 알아봤지만 친구인 이순신의 형 이요신(李堯臣,1542~?)의 힘(?)도 작용했다는 설도 전해지고 있다.

서애는 1592년 임진왜란 때 선조의 몽진(蒙塵,임금의 피난)에 함께 했으나, 전쟁 발발 책임 소재가 불거지면서 파직됐다. 하지만 곧 복직해 비변사의 도제조 겸 의정부의 수장인 영의정 겸 도체찰사가 됐다. 오늘날로 따지면 국무총리 겸 전시 총사령관을 맡아 내정과 군사를 지휘했다.

5.서애는 세종의 다섯째 아들 광평대군(廣平大君,1425~1444) 5세손 용궁현감(龍宮縣監) 이경(李坰)의 딸 전주 이씨와 혼인, 3남 2녀를 뒀다. 또 아내가 일찍 사망(1589년)해 후처를 뒀다. 후처는 선무랑(宣務郞, 종6품) 장윤업(張潤業)의 딸 인동 장씨(仁同 張氏)다. 후처와 사이에서 2남1녀를 뒀다.

서애는 임진왜란이 끝나는 해 정인홍(鄭仁弘, 1535~1623), 이이첨( 李爾瞻, 1560~1623) 등 북인의 탄핵 상소로 영의정에서 관직삭탈 된다. 다만 2년후 1600년에 복권된다. 관직삭탈 직후 안동으로 낙향, 옥연정사(玉淵精舍)에 머무르면서 선조의 부름에도 응하지 않고 저술 활동에 몰두한다.

6.1604년(선조 37) 호성(扈聖, 호위하는 일) 공신(선조 의주 몽진 수행원에 줌), 선무원종(宣武原從)공신 1등에, 1605년 청난원종(淸難原從)공신 1등에 책록됐다.

참고로 조선시대 공신은 큰 공을 세운 이를 ‘정(正)공신’에, 나머지를 ‘원종(原從)공신’으로 책록했다. 정공신은 토지와 노비 지급, 죄 지을 시 형량 감경은 물론 자손에 관직을 주었다. 원종공신은 호봉 승급에 그쳤다.

서애는 선조 40년(1607년5월31일) 경상도 안동부 풍산현 서미동 초당(안동시 풍산읍 서미리)에서 영면했다. 묘는 안동시 풍산읍 수2리에 있다. 먼저 사망한 아내 전주 이씨와 합장했다.

7.안동 병산서원(屛山書院)이 서애의 위패를 모신 곳이다. 위패는 안동 호계서원(虎溪書院)에도 있는데 학봉 김성일 위패와 위치를 두고 수백년 간 영남 유림 간의 논쟁이 이어졌다.이른바 병호시비(屛虎是非)다.

병호시비란 서애를 모신 병산서원의 병(屛)과 학봉을 모신 호계서원의 호(虎)를 따서 부르는 말이다. 1620년 퇴계를 모신 여강서원(1573년 건립·1676년 호계서원 개칭)에 제자인 학봉 김성일(1538∼1593)과 서애 류성룡(1542∼1607)을 배향하는 과정에서 누구의 위패를 상석인 퇴계의 좌측(좌배향)에 둘 것이냐를 두고 촉발됐다.

호계서원측은 연장자에 수제자인 학봉을, 병산서원측은 영의정을 지내고 국난을 극복한 서애를 좌배향할 것으로 주장했다. 이후 영남 유림 간에 400년간 대립하다가 2020년 11월 합의했다. 퇴계 이황을 가운데 두고 류성룡의 위패를 좌배향, 김성일 위패를 우배향하기로 한 것이다.

서애는 상주 도남서원(道南書院), 군위 남계서원(南溪書院), 용궁 삼강서원(三江書院), 의성 빙산서원(氷山書院) 등에도 제향됐다.

8.저서로는 ‘서애집’, ‘징비록(懲毖錄)’, ‘신종록(愼終錄)’, ‘영모록(永慕錄)’, ‘관화록(觀化錄)’, ‘난후잡록(亂後雜錄)’, ‘상례고증(喪禮考證)’, ‘무오당보(戊午黨譜)’, ‘침경요의(鍼經要義)’, ‘운암잡기’ 등이 있다.

편서로는 ‘대학연의초’, ‘포은집’, ‘퇴계선생연보’, ‘황화집(皇華集)’, ‘구경연의(九經衍義)’, ‘문산집(文山集)’, ‘정충록(精忠錄)’, ‘효경대의(孝經大義)’가 있다.(콘텐츠 프로듀서)